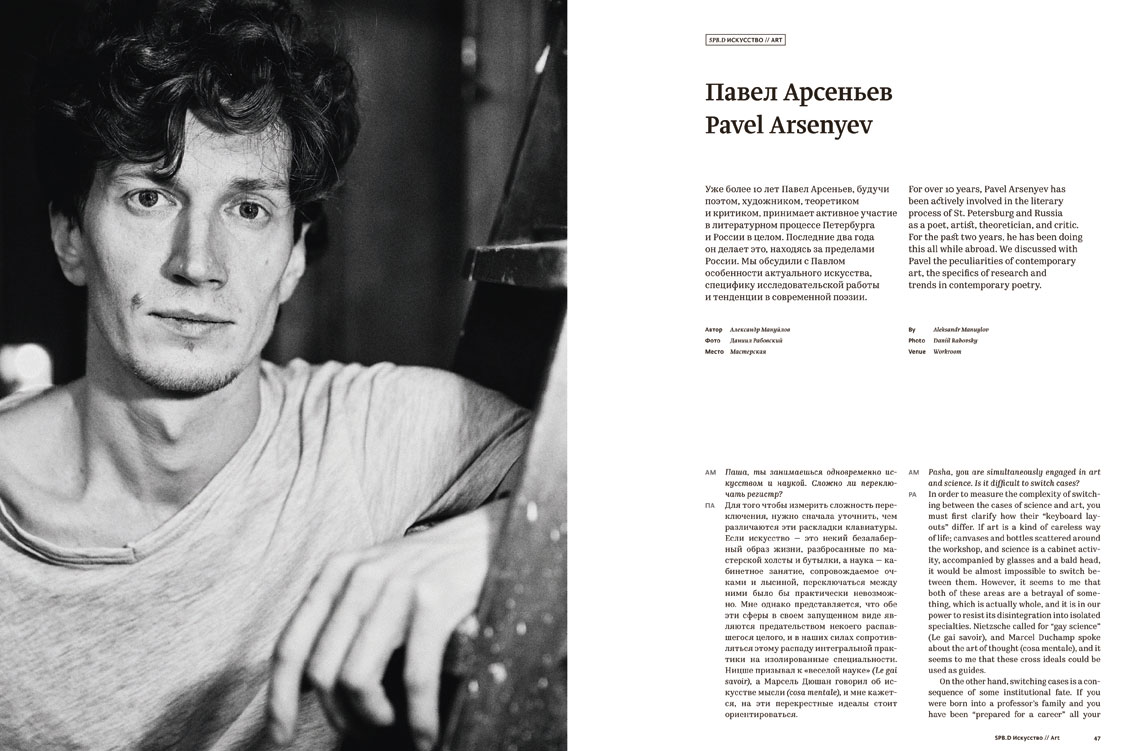

Вопросы Павлу Арсеньеву

1 Какие чувства и мысли вызывает эмиграция из России?

Это вопрос настолько двусмысленен, что выглядит как приглашение к выдаче некоего некотролируемого потока бессознательного. Даже если допустить, что он касается того, какие чувства и мысли (которые тоже могут существенно различаться) лично у меня, то целиком отрешиться от того, что я знаю о мыслях и чувствах, вызываемых этим же процессом у других, а значит строю отстраиваю свою перспективу от этих учитываемой мной идеологических оценок и экзистенциальных сценариев. Если еще немного сузить вопрос, то следовало бы уточнить, о какой эмиграции или эмиграции в каких хронологических границах и соответственно какими политическими событиями спровоцированной эмиграции идет речь?

Я к примеру рассматриваю свой опыт как опыт превентивной эмиграции, хотя она и была спровоцирована в том числе политическими событиями 2011-2013 года (Болотными протестами, Ассамблеями на улицах и площадях, участием в них с уличными чтениями и последовавшим за это арестом), но при этом состоявшись или точнее начавшись тогда, а уже в 2014 году получив более чем убедительные доказательства в ее благоразумности (аннексия Крыма), я старался участвовать в политической и культурной жизни страны, а также связывал с ней свое будущее (в 2016 у меня родился сын в Петербурге, куда я поэтому регулярно возвращался на летние каникулы). В связи с этим мой режим эмиграции можно было бы также назвать гибридным или сезонным: в течение семестров я работал над диссертацией в университете Женевы — города, славящегося своими изгнанниками, в том числе и русскоязычными, а вторую часть года проводил за работой над журналом, который продолжал выходить в Петербурге каждый год. После защиты диссертации и получения степени в 2021 я собирался возвращаться и применить свои знания, реформируя российскую науку о литературе. В этом смысле начало войны совпало с началом эмиграции уже не учебной и не сезонной, а самого настоящего изгнания (это понятие стоит отличать от беженства, с одной стороны, и эмиграции, с другой). И тем не менее, я оказался что ли морально подготовлен к перспективе в один день ставшей очевидной. Другими словами, в Европе я живу давно, но полномасштабной эмиграцией это стало в момент начала полномасштабного вторжения (а до этого очевидно было такой же гибридной, как и война).

И все же это не идет ни в какое сравнение с эмиграцией, стартующей после 24 февраля, когда люди внезапно обнаружили, что проснулись в фашистской стране, а они уже даже не помнят, где и как выдаются визы (после изоляции, укрепленной к тому моменту эпидемией), билеты стоят огромных денег, а на границе шерстят их телефоны, как будто всех заставили играть в советское прошлое еще раз. Люди, застревавшие в промежуточных пространствах Кавказа и Азии, и то ли рассчитывающие вернуться, то ли рассчитывающие получить европейские визы, словом, застревающие в этом положении, выбрали другое понятие — релокация. Понятие релокации призвано указать на чисто географическое перемещение и депроблематизировать политические отношения с родиной, какими еще была озабочена «эмиграция». Однако релоцированное за дверь возвращается в окно (браузера) — вопросами о речевой геопозиции. Как мы уже имели возможность убедиться, сегодня намного важнее то, откуда вы говорите, чем то, где вы находитесь (хотя это чаще всего и связано). Это теперь должны прояснять метаданные любой пуб/личной речи: «А, вы просто (не) из России сейчас говорите? А что это вы как будто не в России выражаетесь? Чтобы не прозвучать слишком из-России», etc. Трещина проходит по самой истории языка: раньше только не-мы говорили по-немецки, теперь мы сами оказались наполовину немыми, а речь одной половины потеряла смысл для второй. Пусть это пока только фразеологическое и интонационное непонимание, русских языка стало два, как паспорта — внешний и внутренний. Кто-то не может получить второй, кто-то давно потерял первый.

2 Вы планируете вернуться в Россию? Что должно было произойти, чтобы вы постоянно вернулись бы в Россию?

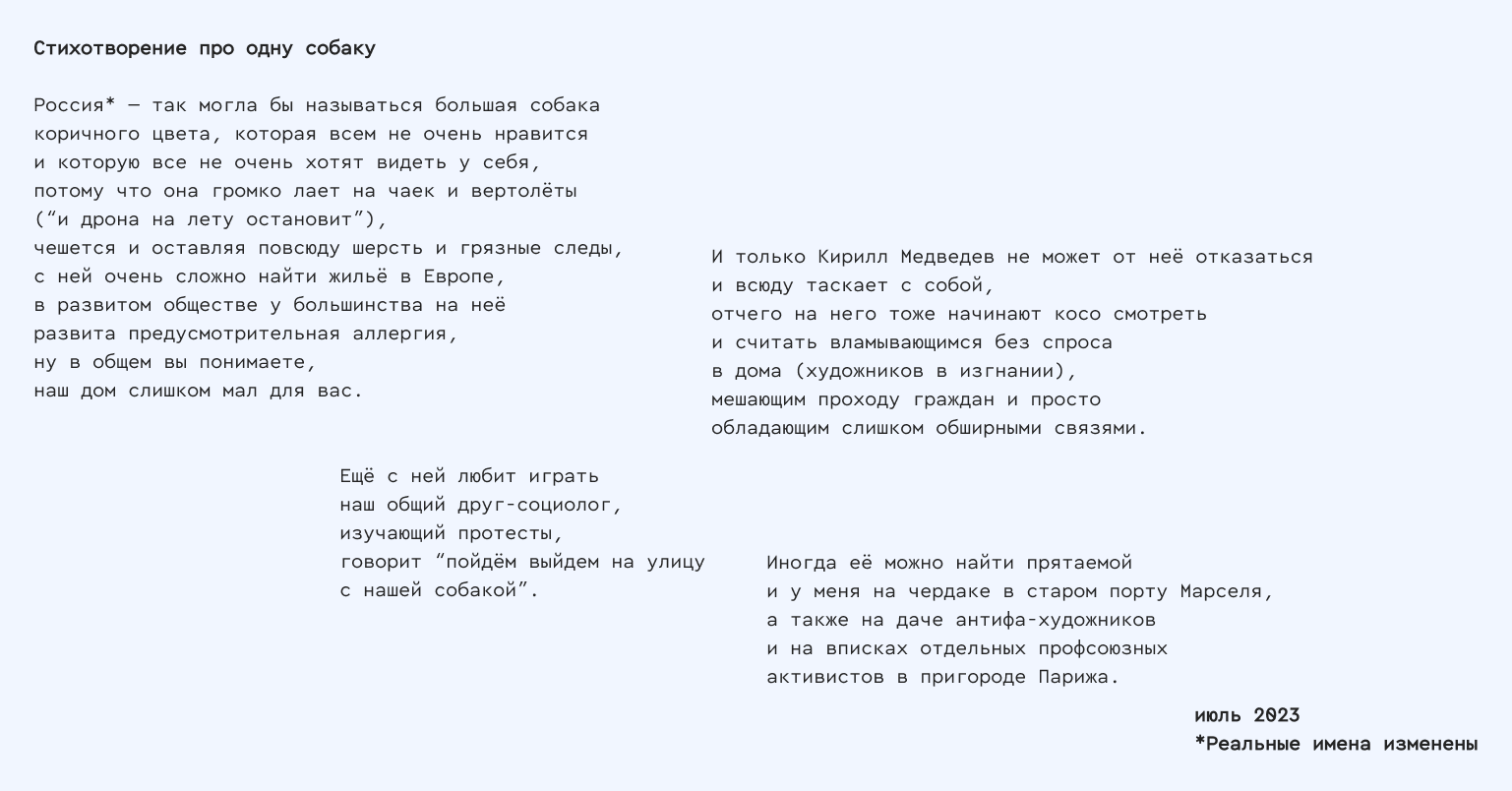

Как очевидно из предыдущей реплики, все может поменяться в любой момент и не стоит слишком удобно располагаться в той или иной перспективе, выбранной сознательно или полученной в сортировочном центре, или даже уже немного социально обустроенном изгнании (когда на руках оказывается ребенок, его нужно иметь возможность лечить и водить в школу — будь то арабскую, как в последние предвоенные каникулы, в армянскую, как в первое полугодие после вторжения, или наконец французкую осенью того же года по получению визы). И все же, как и в случае превентивной/гибридной эмиграции 2014-2022 годов, черты которой я нахожу у множества моих ровесников, товарищей по ремеслу и просто близких друзей, я не чувствую никакой инстинктивной возможности вернуться в России, где к сегодняшнему дню выжжено не только поле публичной политики (хотя понятно, что кому-то такой постапокалептический ландшафт кажется традиционным русским полем экспериментов), но даже поле культурного активизма, художественной самоорганизации и критической мысли. Разумеется, там остается еще очень много несогласных людей (а многие « отъехавшие » просто могли себе это позволить, хотя им ничего не угрожало, кроме отключения ряда интернет-сервисов), но у них почти не осталось возможности для легальной и публичной борьбы с фашизацией общества. В связи с этим происходят уже становящиеся заметными мутации общественного поведения, появляются новые речевые рефлексы и ставятся новые блокировки на отдельные ходы мысли — как слишком подвергающие риску. Эта необходимость пересчитывать свои слова по курсу « как бы чего не вышло » или « как бы до чего не дошло » удручает меня намного больше, чем очевидное сужение аудитории или превращение моего диалекта в не-титульный (очевидно, что имеет место распад крупных русскоязычных аудиторий и выстраивание новых локальных солидарностей в разных рукавах славяноязычной эмиграции). Поэтому я выбираю ту речевую геопозицию, которая сделает мой голос, возможно, менее широковещательным, менее понятным остающимся в России товарищам, но при этом неподвластным « соображениям безопасности ». Если угодно, меня даже увлекает перспектива гибридизации некоего миноритарного четвертого восточно-славянского диалекта, который возникает сейчас в Европе — при личном человеческом контакте, по ту сторону идеологической накачки, ведомой воюющими странами.

4 Как эмиграция повлияла на ваше творчество как русскоязычного писателя?

Начать необходимо с того, что превентивная эмиграция влияла на « творчество русскоязычного писателя » критически приближая его к необратимому превращению в швейцарского лингвиста или американского поэта, как пошутил мой друг, знакомый со всей этой многофасеточностью и намекая на то, что больше моих поэтических книг вышло в Америке, а как исследователь я всегда был связан с франкофонной академической сетью Европы.

Поэтому первые эффекты мигрирующего письма я испытал в годы учения и странствий, то есть 2010-е, когда у меня и была возможность заблаговременно и спокойно разобраться с чувством — менявшейся и еще регулируемой — дистании по отношению к стране, в которой я родился и которая уходила в прошлое как минимум в пределах моей психобиографии. Точнее, родился я еще в СССР, в городе-герое Ленинград[1], а следовательно моя родина ушла в прошлое еще раньше. Возможно, в связи с этим, я как-то в 2018-2019 годах оказался на Кубе с одной автоэтнографической миссией, после чего были опубликован гаванский дневник «Вне зоны действия», представляющая собой путевые заметки о темпоральности электронной коммуникации и пост-истории социализма. Параллельно с этим фантазматическим странствием, в котором я был экспериментально обречен на письмо и рефлексию хотя бы уже тем обстоятельством, что интернет на Кубе практически не доступен, учеба заставляла перемещаться по миру более фрагментарно и более стихийно, задерживая меня и вместе с тем мое внимание в отдельных местах, обладавших мнемонической ясностью, результатом чего стал еще один цикл « Passé simple », который я получил приглашение опубликовать в серии Isolarii, фрагментарной эстетике которой оно особенно удовлетворяло, но с началом этой войны британское издательство CommonEra books пересмотрело свое решение в пользу других славяноязычных авторов, чье прошлое и настоящее оказывается намного более composé.

« Когда пишешь далеко (или не совсем понятно кому) и при этом пользуешься традиционно литературным медиумом, не вполне уверен, что это письмо в почтовом, а не литературном смысле слова. Во всяком случае происходит взаимное наложение фреймов, а географическая удаленность и отсутствие быстрых форм связи (или их использование как медленных) довершают дело. Существование респондента оказывается предположительным и в сущности не столь существенным фактом, тогда как само письмо (и возможность употребления определенного грамматического времени) настойчиво склоняется к вымышленности ситуации ».

Другими словами, мой тип эмиграции влиял не столько на некое самоочевидное « творчество русскоязычного писателя », сколько преобразовывал саму эту идентичность новыми жанрами и медиа-техниками высказывания (от путевых автоэтнографий до диссертации), параллельно сдвигая статус « писателя » к институциональной судьбе исследователя и эссеиста в эмиграции, логика маршрута которого уже бесконечно усложнялась не только географически, но и дисциплинарно.

Так, к примеру в Женеве я участвовал в семинаре о неофициальной литературе города, в котором когда-то « жил и работал » и куда до сих пор каждые каникулы возвращался. Я ходил на него несмотря на то, что не мог на них узнать много нового, но из странного удовольствия смещения языкового ракурса на хорошо знакомый объект. Иногда я видел на слайдах презентации недавних товарищей по культурной работе, которые тем самым перемещались в моем восприятии в статус библиографических единиц, что иногда давало уяснить что-то о той своей жизни, которая осталась где-то там, за « пределами рассматриваемого периода », но явно принадлежала продолжению этой — « неофициальной » — истории. Однажды мне пришло в голову, что, возможно, своими « годами учения » я даже превращал свои годы « литературной практики » в этап предварительного сбора этнографического материала (по материальной истории литературы).

Будучи, так сказать, родом из ленинградской ее ветви, я предпочитал заниматься академически, прежде всего,московским андеграундом — конечно, не только к вящей славе последних, но прежде всего из некоторой техники безопасности, иначе через несколько лет мне пришлось бы так или иначе наталкиваться на участников своего редсовета. Впрочем, в обратную сторону — к началу века логика этого эпистемологического предательства родного города сохранялась и даже в качестве своего главного объекта исследования я выбрал московских « иезуитов » из (Нового) ЛЕФа вместо « последних левых поэтов » Ленинграда из ОБЭРИУ.

5. За последние 150 лет русские писатели много раз эмигрировали со своей родины, разными волнами и по разным причинам. Чем ваша ситуация похожа и чем отличается от предыдущих потоков писательской эмиграции?

Этот слой параллелей и резонансов, что в годы учебы в Женеве, что теперь в Марселе, тоже практически не поддается игнорированию. В Женеве я жил на rue de Carouge, неподалеку от знаменитой эмигрантской инфраструктуры социал-демократов времен Ленина, включавшей бесплатные столовые и библиотеки (Крупская называла этот район « Каружка »), а моим основным местом работы с текстами была библиотека, в которой Ильич заканчивал писать « Материализм и эмпириокритицизм ». Каждый день я пересекал реку в том месте (Place Bel-Air, Ancient Hôtel des Postes), где размещалась Вольная русская типография, основанной Герценым еще в Лондоне и печатавшей « Колокол ». Именно здесь, в Женеве, после попыток поддерживать комуникацию с Россией, он все же превращается в « La cloche », и здесь же впоследствии выходит « Манифест коммунистической партии » в переводе на русский, выполненный Бакуниным. Все это, конечно, не могло не наводить на аналогии — в том числе в судьбах печатных изданий, не говоря уж о трансформации интонации в пользу мемориальной, а также усложняющихся отношений с молодыми поколениями литературных радикалов.

В связи с этими затопляющими аналогиями я даже решил вести « Фрагменты о Герцене », отдельными из которых делюсь в следующих ответах, поскольку я стал о низ думать и на них отвечать опять же до получения этого опросника.

Записи снова начинали томиться вне опубликования, сперва следствием, а чем дальше тем больше и причиной чего оказывалась наглость исторической интонации или то, что можно было понимать скорее как повествовательную дистанцию. А соответствовал бы этому жанру не такой синхронно-амнезический медиум как социальная сеть, а нечто более печатное и многостраничное, в исследование истории золотого века чего только и оставалось погружаться (за невозможностью более пользоваться его благами).

Известного любопытства к истории революционно-демократической мысли и, в частности, случаю Герцена, «стоявшего за станком русского слова», добавляло и то литературное краеведение, в которое они все оказались ввергнуты: после учёбы в Женеве оказаться в Провансе, куда наносит визит друга из Лондона, или посылает письмо подруга из Флоренции — вместо того, чтобы всем просто как обычно встретиться на Фонтанке. Однако до того, как погрузиться в эти реверберационистские штудии, приходилось решить кучу оперативных задач, попытавшись продлить жизнь журналу на ещё один семестр. Несложно заметить, однако, что делается это уже без энтузиазма, который сопровождает обычно рефлексы самосохранения. А это подсказывало, что всё меньше и меньше сохранность имен связывалась с выживанием этого носителя.

<…> Оказывалось, можно проходить по тексту о так называемых шестидесятых одного века, а параллельно писать, то есть переживать что-то в сильном резонансе (чувства нынешнего момента) с двадцатыми другого века. Это троевремие явно подводит с ума. Во всяком случае заставляет всё время рисковать интонационно-смысловыми смещениями, оставляет риск промахнуться чатом или веком. Очередные записки из ХХI о новом опыте транзитной эмиграции подводили к выводу: нам как бы не предлагается нигде оседать «слишком навсегда», тем самым воруется способность обживаться чувством у-себя, есть у эмиграции начало, нет у эмиграции конца.

Когда в один прекрасный день я поехал на каникулы не в Петербург, а в Магреб, я понял, что это уже путешествие в путешествии, а по возвращении в Марсель в известном смысле почувствовал себя в какой-то мере вернувшимся домой. Культурная история этого города тоже пропитана репертуаром изгнания — от эмигрантского ожидания виз до необходимости прятать детей на чердаках от Гестапо в годы фашистской оккупации, что скорее резонирует с сегодняшней повседневностью, когда в городе все чаще и чаще можно услышать славянскую речь, хотя в моем опыте это всегда был сплошь франко-арабский саундскейп. В первую еще довоенную зиму в Марселе я как-то стихийно заинтересовался траекториями отечественной эмиграции через этот город, оказавшимися связанными с историей футуризма (и сейчас эти траектории только повторяются)[2].

6 Чувствуете ли вы себя изолированным от своих языковых корней в эмиграции?

Учитывая, что некоторые литературные движения и уж тем более в эмиграции, были сами по себе сознательным избавлением от корней, я бы слегка терминологически перестроил вопрос и говорил не о « корнях », а о « расшеплении больших русскоязычных аудиторий » и « поникших перспективах культурной мифологии », на которые так или иначе, более или менее нервно, реагирует каждый пишущий на русском языке. И ответил бы еще двумя фрагментами, в которых я как раз размышляю в этих, во-первых, более экстерналистских, а во-вторых, перспективистских терминах вместо расчесывания языковых « корней ».

Иногда в ходе этих фрагментарных штудий и вовсе думалось, что все эти реальности и народности в литературе были не столько боевым кличем идеологических партий, сколько эффектом определённых медиаинфраструктур: вы говорите родина, потому что хотели бы продать побольше копий, ведь так? вы говорите изгнание, потому что хотели бы подороже продать каждый уникальный экземпляр.

С этой осени велась работа над трактатом, то есть орнаментальной формой[3]. Тот жанровый факт — на самом деле единственный, заслуживающий внимания теоретика — что это в то же время фактически было письмами к одной особе, позволяло проще и иронически принять то расщепление больших русскоязычных аудиторий на малые, которое было новинкой этого сезона (трактат в письмах?).

Это могло даже означать сознательное упражнение в письме с адресацией к аудитории, более сопоставимой с погрешностью или во всяком случае чрезвычайно локальный. Не к обеспечению ли всегда именно такой институциональной возможности обычно питают подозрение марксистские критики (и потому иногда стремятся сами)? Что однако точно казалось несправедливым, так это то, что бенефициарами доверия — возможно, чрезмерного — к русскому языку были одни культурные поколения, тогда как адресатами отвращения — возможно, также чрезмерного — станут совсем другие (хотя показатели имперскости примерно одинаковы)

*

Приезжали с ребенком друзья из своего бесконечно старомодного Парижа и говорили на старомарксистском диалекте, хотя причина их эмиграции требовала оставить любые сложившиеся речевые привычки. Друзья продолжают твердить что-то о необходимости пролетариату объединяться в обход буржуазных правительств, и с этим в принципе можно было даже согласиться, но хотелось поспешить на детскую площадку, пока авангард детских масс не устроил объединённое восстание или не свалился с баррикад. Ратовавший за (старый) мир мейл-активист не мог кроме всего прочего и обойтись без шуточных советов 6-летнему мальчугану «научить её правильно бегать» («чтобы так они подружились между собой»). А потом по мере опьянения и на прощание уже и вполне всерьёз советовать «научить французских девок русскому». Хотелось вспомнить все разы, когда уже слышал эти странные патриархальные увещевания.

Вот так язык и связан с вторжением — не казуально виной или даже ретроактивно ответственностью носителей, а просто неизбежно поникшими рейтингами и перспективами. Именно это прежде всего чувствовали что бежавший сюда пост-левый публицист, что оставшийся там квази-русский философ. Все представители старого мира страдают, драпируя каждый на свой лад, от одного — шагреневого сжатия былого языкового влияния и либо пыжатся на страх буржуям его раздуть, либо окопаться концептуально и импортозаместиться лингвистически (древняя славянская традиция).

Одним словом, опять же не « корни » страдают, а расщепляются аудитории и мутируют медиа-жанры, а также никнут общие перспективы русскоязычности (по аналогии с понятием francophonie), которая когда-то ассоциировалась с прогрессивной политикой, а теперь будет с чем-то другим.

7 Вы думали о том, чтобы изменить свой язык письма и начать писать на каком-то другом языке чем русский?

Этот вопрос я бы, в свою очередь, разделил надвое, поскольку как я уже говорил в моем случае « творчество русскоязычного писателя » распадается на исследовательское письмо на европейских языках, которое своим объектом имеет историю русскоязычной литературы, с одной стороны, и поэтическое письмо, возможно, как-то начинающее резонировать с понятием « поэтики изгнания ». Поэтому и смена языка и дистанция, занимаемая по отношению к русскому, здесь функционально реализуется по-разному.

Вступление в режим семестра требует в любом случае разогревания мыслительного быта и уже вошедшего в привычку чтения на нескольких языках и действия в различных письменных жанрах, призванных сохранять чувствительность к своей аппаратной панели — будь то « станок русского слова », как писал стоявший за ним Герцен, или клавиатура с парой заедающих клавиш и без раскладки русского языка, которая стал моим интерфейсом в 20222 году. Так вышло, что когда началась полномасштабная война, это совпало с выходом из строя моей последней русскоязычной клавиатуры, чему посвящено стихотворение russkaja raskladka (писавшееся уже по этой причине с большим затруднениями)[4].

Таким образом, если на фронте поэтического письма война и эмиграция заставляли рассматривать вопрос смены языка на самом базовом и буквальном уровне — алфавитной раскладки, то исследовательская работа переопределяла отношения с русским языком и всем на нем написанным (и до недавних пор изучаемым) на высших ярусах системы — дискурсивных настроений и меняющегося угла и расстояния по отношении к аудитории. Но и тут пару февральских дней сделало нашу письменную профессию или призвание (в сочетании с выбранным мной периодом — от разночинцев до доходяг) подобным знаточеству в культуре древней цивилизации или лингвистике мертвого языка, поскольку всевозможные langue, culture et civilisation russe надолго перешли в разряд погибающих или уже устаревших.

В моем случае точкой соприкосновения с языком, который был превращен тем временем в курьезный археологический объект, была последние годы перед войной женевская университетская библиотека. Когда-то, после окончания этого большого текста[5], мне уже приходило в голову нечто о языке как медиуме неосторожно многочисленных инвестиций – времени, усилий, теоретических интуиций, что и делало все более сложным выход за его пределы (и позволяло все больше надежд возлагать на медиа, отличные от линейного письма и двумерной страницы). Однако эта монополия медиума заслоняла империализм конкретной его национальной версии, рассуждать про судьбы которой, казалось, дурным тоном или задачей прикладных социолингвистов.

С войны же на языке крутилась фраза «Я бы русский забыл только то, за что на нем разговаривал тот-то», но принимать ее к действию, разумеется, после самой этой удачно найденной риторической аналогии, я не торопился. От всякой коллективной вины за язык следовало сторониться как прежде всего еще более безграмотного аффекта, чем все те глупости, которые на самом этом языке могут быть выражены.

Поэтому сейчас нужно не посыпать голову пеплом, а поставить вопрос более диалектически и определиться с мерой инвестиций в борьбу и коллаборационизмом (с русским языком), а также рядом других идеологических неопределенностей – в том числе на свой собственный счет. Насколько пострадала так называемая ваша текущая работа от чрезвычайной ситуации, насколько она и оказывалась заурядной. Насколько страдал от санкций каждый в отдельности взятый культурный работник, настолько его успех и был обязан режиму, который он соответственно этому более или менее и критиковал. Чем более наконец сожалений было о т.н. репутации русской культуры, тем более она следовательно неотрывно мыслилась от государства (и тем реже следовательно приходилось стыдиться ее все последние годы).

Но возможно вся эта драматизация отношений с языком в принципе слишком обязана представлениям XX или даже XIX века, тогда как современные релоцированный индивид не испытывает никаких проблем с « языковой коммуникацией », особенно если поднатаскался в английском. Поэтому и возникает стремление сузить вопрос об отношениях с языком до поэтической/гражданской речи. Публичное говорение на родном языке во время войны, которую ведет твоя (бывшая) страна – это долг и профессия. И если вы айтишник, то ваш медиум не публицистика, а С++, то вы живете без долгов. Дело не только в прибылях: занимаюсь более техническими языками программирования, вы действительно обязаны не так многим русскому языку (что сейчас оказалось очень кстати, даже если вы никогда раньше не покидали страны). Вы чувствуете себя затронутым, но не обкраденым. А что если ваши инвестиции последнего десятилетия, каким является, например, диссертация целиком обязана историю этого языка и, например, « месту футуризма » в нём? Вы можете чувствовать себя не затронутым, но все же основательно обкраденным.

8-9 Как вы думаете, зачем писатели остались в России, а не эмигрировали? Каким образом вы видите эмигрантскую литературу на русском языке как часть русской литературы?

Остались те, кто неосторожно инвестировал не только в русский язык, но и в российскую академическую, литературную или иную институциональную систему — « от того, что другой не видал »[6] и не может сейчас отказаться от связанных с ней символических капиталов или предполагаемых прибылей. Психокинетика эмиграции, отправления от родного погоста к иным берегам, кажется мне более увлекательным литературным жанром, но поскольку я являюсь, как и любой пишущий, адвокатом своей собственной траектории и ни на какое мета-высказывания не претендую, я приведу в заключение еще несколько отрывков из « Фрагментов о Герцене », которые как и любое письмо — будь то остаюшееся или отъежающее — должны говорить сами за себя, а не претендовать на взгляд « позднейших историков ».

Нужно было писать и было интересно читать про Писарева, но некое экзистенциальное сродство уже было предательски уловлено с ситуацией Герцена, который уже не рассчитывает никого ни лечить, ни взывать к идеалистическому молебну, ни бить в разночинный набат, ни уж тем более звать к народовольческому топору. Возможно, последний сохраняющийся жест — пользоваться пером как скальпелем (был параллельно выработан Флобером в те же годы). « Стоять за станком русского слова » с таким филигранным инструментом, возможно, и полезно для истории литературы, но не для политической стороны дела. Что до Писарева, то этот блестящий стилист принадлежал уже другой литературный эпистемологии, хотя польза его текстов была также стратегически отложена, что начинало наталкивать на мысль, будто у русской литературы есть только два грамматических времени — эмиграция и тюрьма.

*

Уже идущие и только планирующиеся лекции, которые вроде бы должны быть посвящены актуальной катастрофе, предательски мигрируют куда-то к археологии споров XIX века и его архетипическим позициям (тюрьма / эмиграция). Отчасти этот интерес к историческому распылению спровоцирован концентрированной географией, при которой мы больше не можем пронестись мимо это самой Петропавловки на велосипеде или пройтись мимо угла Литейного-Жуковского с коляской, развозя журналы. Возможно, интерес ко всей этой разночинное-физиологической истории — это просто форма латентного литературного краеведения, которое он всегда считал профилем провинциальных библиотек, но теперь вот оно оказывалось и вовсе ностальгическим занятием.

И вот в заявках на выступление перед итальянскими студентам (которых приучивают именно к такому локализованному отношению к дому, патрии, еще не ставшей партией) или готовясь к лекции перед русскоязычными (теперь распыленными по всему миру и питающими справедливое подозрение к патрии) появлялись gps координаты Алексеевского равелина и Лазурного побережья как наиболее письменных позиций в отечественной истории. Специфика русскоязычной традиции в том, что в качестве объекта патриотического чувства (и мемуарного повествования) предоставляется только одиночная камера политической тюрьмы в крепости посреди замерзшей реки. Тогда как существовать какое-то продолжительное время (необходимое в т. ч. для перехода к записям), начиная с какого-то возраста и после « физиологий Петербурга », возможно уже только в более мягком (политическом) климате. Это бывало много раз и вот снова произошло — теперь с их поколением.

[1] Это с момента первых заполняемых электронно формуляров составляло немалую проблему, поскольку таких города и страны в выпадающем меню было не сыскать. И я был обречен указывать то, что не соответствует паспортным данным (но соответствует западному воображению преемственности), что разумеется постоянно вызывало вопросы не слишком исторически культивированной бюрократии

[2]Когда Зданевич отплывал из Батуми в направлении Константинополя, он писал: «Ноябрь 1920-го, я покинул Грузию. Я продал часть имущества, чтобы купить билет из Батуми до Константинополя. На палубе. Среди баранов и турецких военнопленных необычная радость охватила меня. С каждым ударом винтов пароход уносит меня от родины, бегство откуда было моим сокровенным желанием. Я уже за границей, где угодно, в блаженстве, в несчастьях, но за границей, и никто не сможет мне помешать сойти на чужой берег, жить среди иностранцев. Я начинаю всё сызнова, нисколько не заботясь о судьбах страны, смущавшей доселе мой ум, – это наполняет меня немыслимым счастьем». см. Где футуризм зимует

[3] «Трактат — это арабская форма… строение трактата, неразличимое извне, открывается лишь изнутри. Если он состоит из глав, то они обозначены не словами, а цифрами. Поверхность размышлений в нем не оживляется иллюстрациями, она, скорее, покрыта сплетениями орнамента, который обвивает ее целиком, не прерываясь. В орнаментальной плотности такого изложения различие между тематическими рассуждениями и экскурсами стирается» (Беньямин В. Улица с односторонним движением)

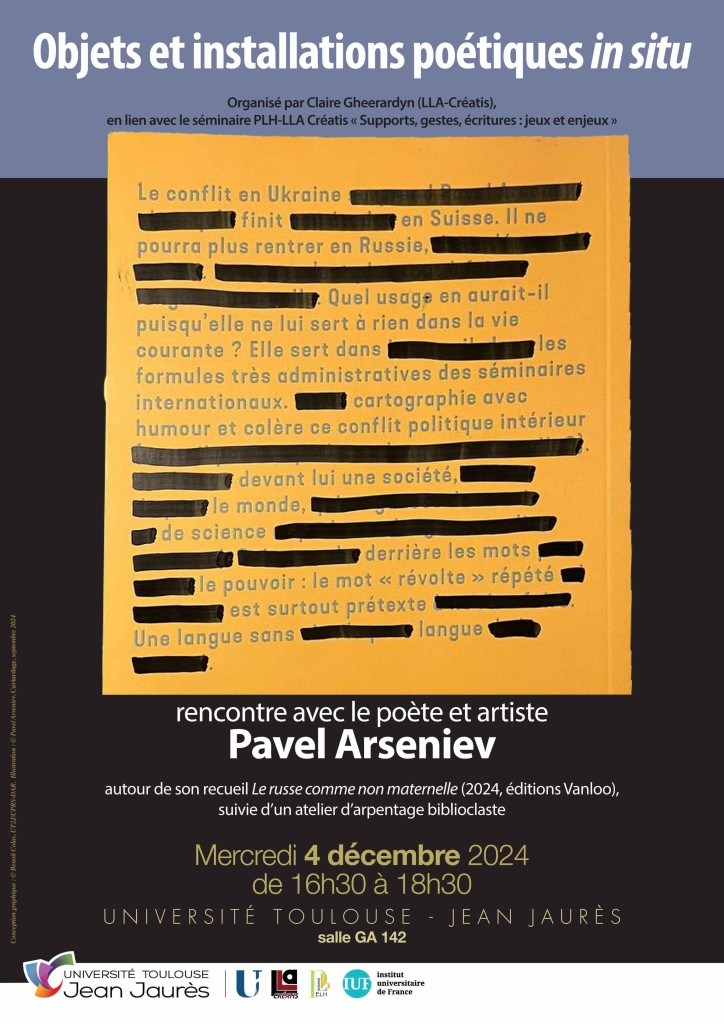

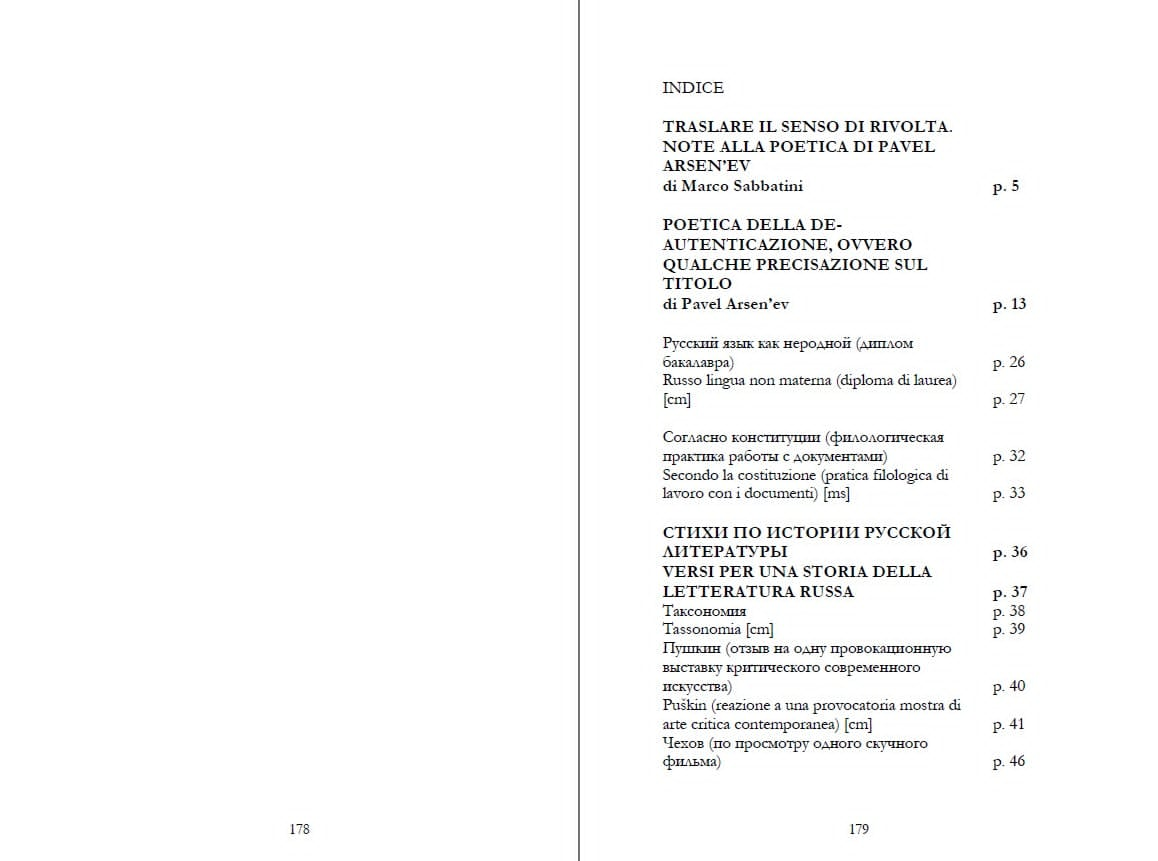

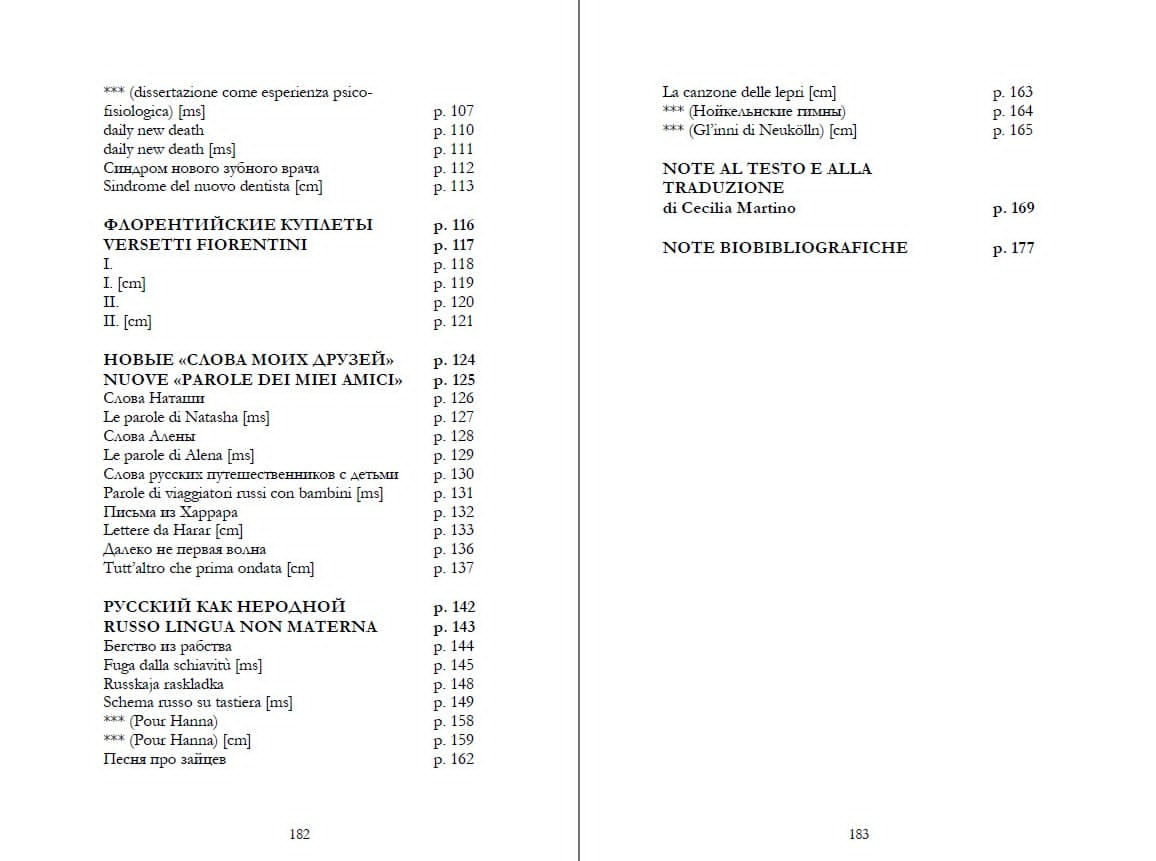

[4] Впоследствии она было переведено на чешский и прокомментировано Якубом Капичьяком. Позже было опубликовано на французском в книге Le russe comme non maternelle (Aix-en-Provence: Edition VanLoo, 2024) итальянской билингве Russo lingua non materna (Macerata: Seri Editore, 2024)

[5] Мое исследование было посвящено истории литературного позитивизма от Белинского до Шаламова и его вторая часть вышла в прошло году в издательстве НЛО.

[6] « Но люблю свою бедную землю / От того, что другой не видал » (О. Мандельштам)

What does leftist art look like in the wake of state socialism? In recent years, Russian-language avant-garde poetry has been seeking the answers to this question. Marijeta Bozovic follows a constellation of poets at the center of a contemporary literary movement that is bringing radical art out of the Soviet shadow: Kirill Medvedev, Pavel Arseniev, Aleksandr Skidan, Dmitry Golynko, Roman Osminkin, Keti Chukhrov, and Galina Rymbu. While their formal experiments range widely, all share a commitment to explicitly political poetry. Each one, in turn, has become a hub in a growing new-left network across the former Second World.

What does leftist art look like in the wake of state socialism? In recent years, Russian-language avant-garde poetry has been seeking the answers to this question. Marijeta Bozovic follows a constellation of poets at the center of a contemporary literary movement that is bringing radical art out of the Soviet shadow: Kirill Medvedev, Pavel Arseniev, Aleksandr Skidan, Dmitry Golynko, Roman Osminkin, Keti Chukhrov, and Galina Rymbu. While their formal experiments range widely, all share a commitment to explicitly political poetry. Each one, in turn, has become a hub in a growing new-left network across the former Second World.

Bradley А. Gorski.

Bradley А. Gorski.  От нового эпоса до «политики идентичности»

От нового эпоса до «политики идентичности» Schellens D.E.A. St. Petersburg als Palimpsest: subversive Geschichtskonstruktionen als Gegendiskurs in der Performance- und Aktionskunst des Laboratoriums für poetischen Aktionismus.

Schellens D.E.A. St. Petersburg als Palimpsest: subversive Geschichtskonstruktionen als Gegendiskurs in der Performance- und Aktionskunst des Laboratoriums für poetischen Aktionismus.