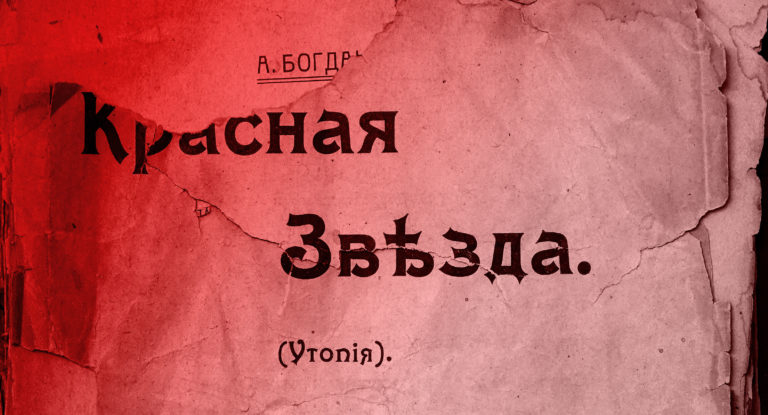

- В мае 2025 — после книг на 3 европейских языках — были впервые опубликованы на русском тексты из книги «Русский как неродной».

Читать на сайте Слова-вне-себя. Русские тексты и книги вне России

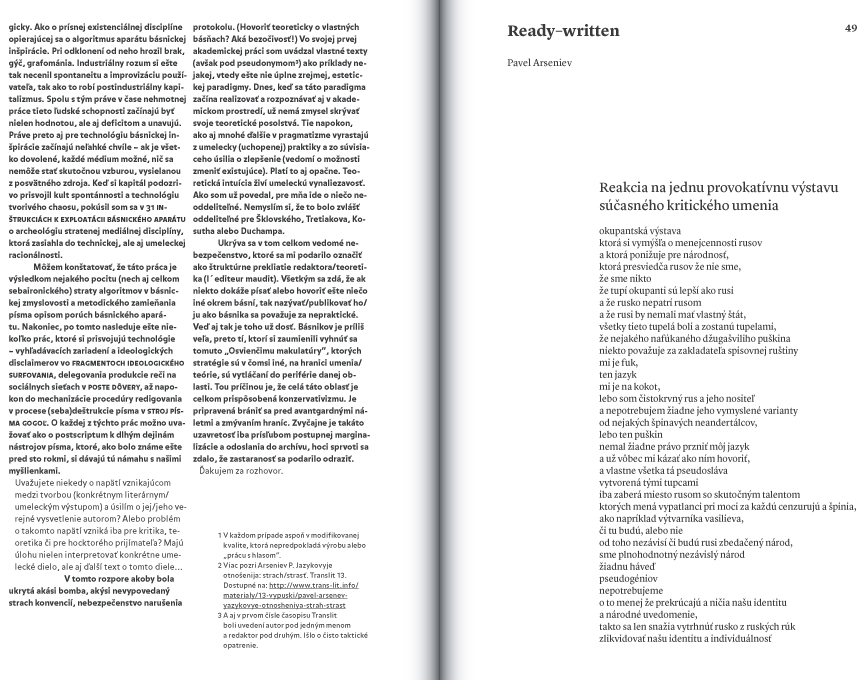

- Следом в июне 2025 вышло интервью для русскоязычного интернет-журнала «Демагог».

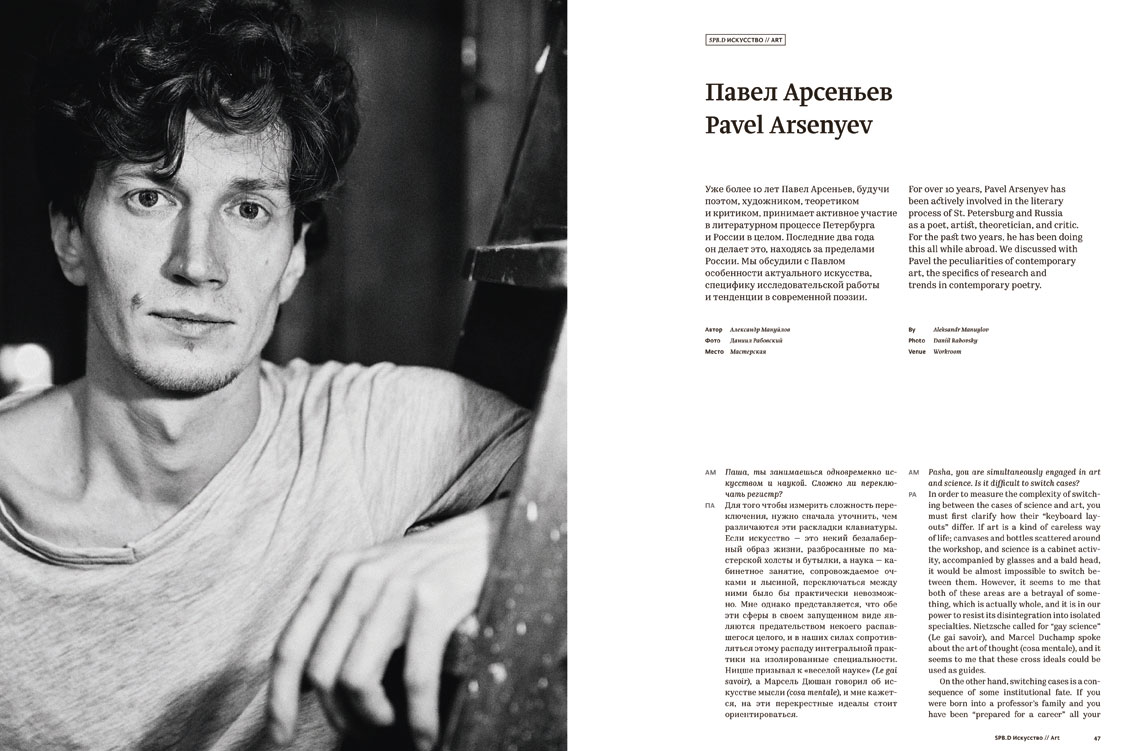

Павел Арсеньев: «Не стоит быть поэтом и только, скорее — поэтом во всём»

Алексей Кручковский поговорил с поэтом, теоретиком литературы, основателем журнала [Транслит] Павлом Арсеньевым о творческом процессе, изменении стихотворных стратегий и жизни в эмиграции.

текст: Алексей Кручковский

иллюстрации: София Хананашвили

В иллюстрации использована фотография Schionatulandra

Психофизиология «осколочного» письма

— Как долго ты пишешь стихотворение? В тишине или под музыку? На ходу, как придется, или в какой-то особой обстановке? Что тебя вдохновляет?

— Я позволил себе объединить эти несколько вопросов в один, в целом посвященный «психофизиологии письма», поскольку именно к этой сфере можно отнести такие параметры как длительность, частотность, акустическое окружение и локомоторные обстоятельства письма.

Когда-то Варлам Шаламов писал, что «фраза должна быть короткой и звонкой, как пощечина». В этом он наследовал, конечно же, авангардной психофизиологии, наиболее явно сформулированной у футуристов, также любивших раздавать «пощечины общественному вкусу». Я думаю, что существует даже определенная «рефлексология стиха», к которой примыкают и сюрреалисты с их «пиши, не редактируя», и Кафка, писавший рассказы за ночь, что делало их скорее неким эксистенциально-физиологическим актом, нежели размеренным конструированием эпопеи или поэмы в нескольких главах и частях.

К такому конвульсивному творчеству я питаю исследовательский интерес именно потому, что чувствую склонность и собственной психофизиологии письма к «моментализму»: ты внезапно слышишь чью-то речь (реже — читаешь письменную), что представляется тебе готовым поэтическим текстом, и ты её изымаешь из повседневности для небольшой обработки и инаугурации в качестве поэтического текста. Отдельный вопрос, является ли это цельным точечным высказыванием кого-то из знакомых или нарезкой из слышанного за вечер, когда ты перемещаешься в этом состоянии обострённого внимания к речи другого между разными местами и, возможно, даже разными другими — так сделаны многие тексты, которые я характеризую как написанные методом «осколочного письма». Для второго случая даже не так важен какой-то речевой сюжет, сколько просто голос другого и локомоция, то есть передвижения с этой речью в пространстве.

Для меня поэзия является таким феномено-логистическим предприятием, в рамках которого нужно как-то транспортировать феномены, которые удалось засечь в речи, в фокус внимания отдельных интерпретативных сообществ (если «фокусом общественного внимания» цифровая современность больше не располагает).

— Как часто пишешь? Что для тебя критерий хорошего стихотворения? Как ты понимаешь, что стихотворение закончено и можно над ним уже больше не работать?

— Уже на самом деле из предыдущего вытекает, что связанным с вопросом степени обрабатываемости материала является вопрос, насколько сохраняют связь с эмпирикой услышанного/прочитанного конечные тексты.

Но если для ответа на первую часть вопросов, я могу ответить: стихотворение пишется быстро или даже скорее слышится внезапно (в этом смысле не тишина и не музыка, но звук речи является решающим фактором), то потом — стоит уточнить — оно может месяцами отлёживаться в черновиках, и если я об этом фрагменте/отрезке вообще всё ещё вспоминаю по прошествии (чему обычно способствует приглашение к той или иной публикации), то следуют мучительные сомнения, после которых предпринимается попытка инаугурировать его как поэтический текст, то есть опубликовать в соответствующем контексте (в меньшей степени это вытекает из попытки прочитать в соответствующем институциональном контексте, ведь это может остаться тестирующей провокацией).

Однако в эмиграции такие тестирующие провокации возрастают в цене или просто становятся реже доступны, так как представить текст — означает перевести его, подготовить титры/внести в подборку и использовать возможно единственный в году шанс что-то публично прочитать/опубликовать. Возможно, из-за этого несколько меняется и метод — в сторону от большей произвольности материала к большей «правде протокола» (когда сокращаются возможности сообщения, мы стараемся писать самое важное).

Другими словами, сам акт поэтического письма — в моём случае, а, может быть, и у других современников — является принципиально расщеплённым между сперва ни к чему не обязывающий транскрипцией, «временным содержанием» в черновиках и последующим за этим (или нет) «произведением» текста в поэтический — именно так, как процедуру суждения, я бы предпочитал использовать слово «произведение».

В этом смысле первая стадия может быть когда угодно, вплоть до «на ходу» (точно нет никакой особой привилегированной обстановки), а вот последняя — сильно разнесена во/по времени и мотивирована институционально конкретными перспективами обнародования (без чего «записи» сами по себе никогда и не становятся «поэтическими текстами»).

Соответственно, частотность записей связана — с совершенно непредсказуемой обостряемостью слуха/внимания, а частотность «произведения» текста в поэтический – с иногда бесконечно затягивающимся или так никогда и не происходящем приглашением к публикации/выступлению.

В конечном счёте, если говорить о побуждающей причине письма, то она носит эмпирико-алеаторный характер. А вот внутренняя контрольно-ревизионная комиссия оказывается закоммутирована с логикой публичного использования поэтического интеллекта.

Если нет поэтических публикаций/чтений и ничто не напоминает нам о поэтическом самозванстве, то эта привычка слуха/записи и атрофируется. Другими словами, вдохновляет, как уже должно было стать понятно, речь другого — устная или письменная, на слишком понятном родном или слегка ускользающих не-родных языках, соблазняющая или раздражающая, но всегда заставляющая «дотянуться и написать».

— Как повлияла на тебя эмиграция — в плане письма, быта, самоощущения? Есть ли различие между письмом в русскоязычной среде и письмом и самопрезентацией в иноязычной среде? Чего в эмиграции/изгнании тебе больше всего не хватает?

— В этой ситуации свою роль играет и дистанция по отношению к речевой повседневности на родном языке. Большинство поэтов склонно драматизировать невозможность ежедневно слышать речь на родном языке, но я вижу в этом эпистемическое преимущество. Следствием дефицита речи другого оказывается восприимчивость к ней. Само появление редкого собеседника уже оказывается роскошью, поводом для маленького вербального перформанса. Возможно, даже родной язык в эмиграции функционально освобождается от практической коммуникации и все больше насыщается эстетически.

Помимо вопроса о «язычности» письма, есть ещё и другой аспект. Перефразируя одного хронического эмигранта: разве мы не заметили, что люди, оказавшиеся в изгнании, обладают не меньшей, а большей потребностью в письме? Этому иногда вполне подходит выделившееся, в результате выпада из среды, время и появляющееся, благодаря тому же, чувство повествовательной дистанции? Если ещё и не «опыт», то даже позиция изгнания особенно подходит поддавшимся пересказу. Всё больше и больше обнаруживает себя интонационное тяготение к завершающим фигурам, нежели к первооткрывающим. Вообще изгнание неплохо тренирует ретроспективизм, во всяком случае когда планировать что-то масштабное уже сложно, невольно переключаешься на учёт мелких деталей, споры о периодизации «десятилетий предшествующей активности».

Чаще всего в книжном магазине или университетской аудитории мы без устали пересказываем прозрения своей юности. Но в таком контексте нельзя не задаться вопросом, не является ли зрелый человек, который сегодня представляет тексты того, кем он когда-то был (и кто не смог прийти сегодня), самозванцем? Пишет всегда тот, у кого нет ни аудитории, ни гарантий признания, ни даже просто права говорить. И наоборот, человек, представляющий (свои) тексты, это всегда тот, кто уже немного овладел культурой, знает, как заказывать билеты и ориентироваться в этом мире. Парадокс заключается в том, что иногда эти две фигуры чаще всего являются одной и той же в разные периоды своей биографии. Принципиально интересным оказывается ситуация, в которой вас приглашают к автотестимониальной рефлексии. В результате этого автор работ и прочих перформансов доходчиво объясняет (как лектор, каким он в другой языковой жизни и работает), что хотел сказать автор — тот, которым он больше не является, хотя и может зато теперь объяснить, что делал «все эти годы».

О рождении повествовательной дистанции из духа (учебной) эмиграции и филологии

— В твоих стихах отчётливо прослеживается «петербургский текст», причём этот вайб есть как в текстах, действительно написанных в Санкт-Петербурге, так и в новых стихотворениях — как тебе удалось его сохранить и делал ли ты что-то для этого специально? Насколько поэзия может быть такой «капсулой времени»?

— Может быть, кстати, стоит тогда уже отказаться от понятия «петербургского текста» в пользу «петербургского вайба» — особенно в условиях эмиграции/изгнания — раз уж он прослеживается и в текстах, написанных уже после Питера (Рома Осминкин всегда отправлял культ «гения места», но в эмиграции даже у него появился тег «небесный Ленинград»).

Как следует из самого вопроса, наш (с тобой, в частности) культурный капитал родом из «культурной столицы» (поминаю здесь эту формулировку только потому, что на английском это удачно тавтологизируется с понятием cultural capital). Но дальше с капиталом нужно что-то делать, он не может просто оставаться законсервированным, он должен как-то путешествовать, скрещиваться с новыми контекстами, иначе происходит заболачивание (что для Петербурга представляет особую опасность).

Кроме того, мне всегда больше импонировали судьбы, разбросанные между несколькими национальными культурами (а не взгромоздившиеся на одну-единственную — это такая несносная ставка). По Андерсу, у эмигранта какой-то одной биографии нет, почти как у разночинца, по Мандельштаму, биография замещена списком литературы.

— Но всё-таки как это заболачивание сказалось на тебе? Можно ли сравнить её с болезнью, которую потом долго лечишь в путешествиях? Случается ли тебе идеализировать, уже на дистанции, этот период времени?

— Возможно, я мог бы по спекулировать о травме сырости и темноты, которую мне не выветрить никакими ветрами и не разогнать ярким солнцем Прованса. Но мои претензии или даже моя институциональная критика Петербурга сводится к тезису об институциональной амнезии, то есть заболоченности культурной сферы, в которую что не бросишь, булькнет и поминай как звали.

Идеализации может способствовать дистанция, но ещё лучше эту последнюю использовать для выработки иммунитета. Последние пару лет перед началом «активной фазы» войны и эмиграции я уже существовал на некоторой сезонной дистанции от города. После многолетнего издания литературно-теоретического журнала [Транслит] и существования в качестве текстового художника я понял, что прожил этот город насквозь и хотел бы занять к нему какую-то метапозицию.

Это была довольно наглая и, возможно, пока не до конца реализованная идея. Но, как я пишу об этом в недавней автостемониальной рефлексии, такую дистанцию по отношению к петербургскому тексту помогает вырабатывать эмиграция и филология, особенно если это связанные параметры (как принято в истории русской литературы, удаляясь восстанавливаться от чахоточного Петербурга на учёбу в Швейцарию). Как только вы видите на слайдах презентации в западно-европейском университете фигурантов, с которыми всего неделю назад выпивали на набережной Фонтанки, вы понимаете, что это «просто текст», а с другой стороны, что у вас есть к этому тексту пару сносок.

Вообще превращение города/страны происхождения — в моём случае это ещё Ленинград/СССР — в строго очерченный объект исследования (с чётко определённой периодизацией и отрефлексированной методологией, даже и особенно если это «художественное исследование») это всегда очень оздоравливающее предприятие, мешающее этому объекту разбухать, поглощать тебя. А ещё сейчас часто публикации имплицируют — в том числе через рабочий язык конференции — превращение российского в прошлое («российское прошлое»), поскольку оно делается предметом повествовательного предложения в претерите. Стоит посетить семинар, где будут вперемежку обсуждаться «вопросы изгнания век назад и сейчас», и вам уже будет сложно вернуться в повествуемое прошедшее. И дело даже не в политической взглядах, а в грамматике глагола.

Те, кто остался заперт в «российском прошлом», бесятся при виде беспринципных ангелов, увлекаемых в будущее, когда перед ними громоздятся руины настоящего, когда они ещё не прибрались в своей комнате (стране). Но невозможно сопротивляться историографическому чувству, что постсоветские годы закончились, наступили какие-то другие, возможно, построссийские. Может даже возникнуть — в порядке упомянутой тобой болезни — вторичная нежность эмигранта к своей стране (происхождения, но не проживания), но даже эта лукавая нежность возникает, когда и именно когда та становится надёжно «оставшейся в прошлом».

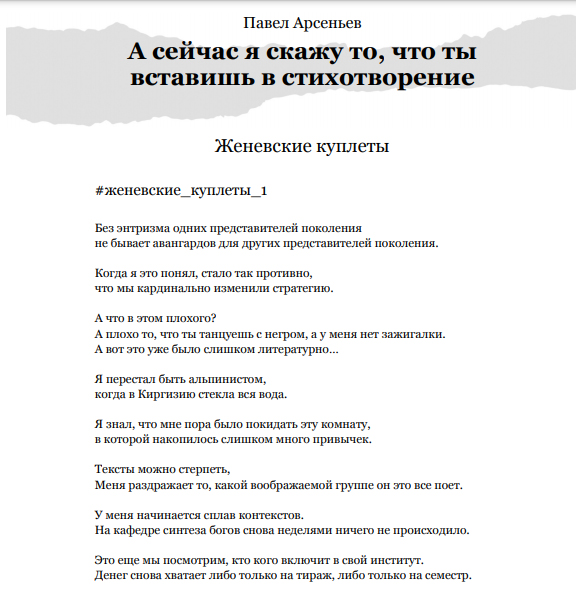

Стихотворение Павла Арсеньева из цикла «Русский как неродной», опубликованного в медиа «слова_вне_себя».

— Без чего письмо немыслимо? Как ты проводишь своё свободное время?

— Прежде всего письмо немыслимо без альтернативы, оно должно с чем-то продуктивно чередоваться, а не заполнять всё предоставленное пространство (иначе это грозит быть несколько утомительным в своих результатах). Как, возможно, становится понятно из предыдущего вопроса, «в свободное от поэзии время» я преподаю историю литературы, которую я предпочитаю определять как материально-техническую. В этом году прочитал два курса в Сорбонне: Leon Tolstoï d’après l’avant-garde и Chalamov et le fin de la littérature didactique.

Не стоит быть поэтом и только, скорее — поэтом во всём, иначе это ведёт к мономаниакальности и бесконечному изматыванию себя вопросом пропорции внимания к своим текстам. После одной только статьи «Новый Лев Толстой» прошёл уже век, и поэзией люди живут ещё меньше («на век меньше»), почему ей не должны пропорционально меньше жить и сами поэты (занимаясь чем-то полезным ещё)? Поэты эпохи упадка, как это назовёт кто-то, поэты нового типа, сказал бы я. Если такой живёт в эпоху budget cuts и падения тиражей, возможно, он не должен быть совсем уж идиотом без запасных сценариев (сценариев или лекций, репортажей наконец — что-то ещё всё равно придётся писать). К тому же истязать всех своим исключительным статусом полный рабочий день было бы и просто контрпродуктивно. Тем более сегодня сама атмосфера гибкой занятости лишает нас гомогенности и в бытовом времени — нас ведь всё время подстерегает и какая-то форма каникулярности, и какая-то доля работы.

Одним словом, я думаю, что праздность письма должна чередоваться с чем-то ещё и тогда она может быть альтернативой той же маниакальности бесконечного самоменеджмента, а не поводом к ней. Если у поэтов будет «вторая профессия», то и в отправление большинства таких профессий может вторгаться поэзия.

Искусства и техника (в перспективе многоязычия)

— В последнее время ты активно используешь текстографику на своих чтениях — чем это обусловлено — только ли трудностями перевода или есть иные причины?

— Это один из примеров того, как такие «посторонние поэзии вопросы», технические, включаются в самую её сердцевину. Для начала стоит объяснить, что такое текстографика и что к ней привело. В ситуации языковой миграции обостряется вопрос о том, на каком языке вести дискуссию или, к примеру, читать поэтические тексты в ходе презентации книги. В книге «Русский как неродной» опубликованы французские переводы текстов, изначально написанных на русском. Однако, чтобы читать их сначала на становящемся «как неродной» языке, а затем ещё раз — в переводе, нужно либо исходить из того, что звук и мелодика поэтической речи в этих текстах несёт конструктивный смысл, либо просто быть вынужденным это делать потому, что для автора неродным является прежде всего язык направления перевода. Однако, что если поэтика бюрократического документа не имеет ничего общего с мифологией звучания, а автор переводных текстов владеет языком направления перевода? Нужно ли тем не менее устраивать поэтический вечер как двуязычный или можно попробовать сэкономить время на чтении на одном из «неродных»?

Отвечая себе на эти вопросы, я пришёл к изготовлению сперва чего-то вроде субтитров. Вскоре они стали быть всё более и более графически самостоятельными, начав задействовать всё пространство кадра и включая графические элементы (послужившие документальным источником текста), вследствие чего я решил квалифицировать чтения как «текстографические».

В ходе подготовки к ним и репетиции одновременного чтения и переключения кадров пришла в голову идея добавить и кое-какие звуковые элементы, инсценирующие разворачивание конкретного речевого жанра — в примере ниже, анонимного голоса репрессивного законодательства. В итоге вместо вспомогательных субтитров получился отдельный медиа-объект, подобные которому сопровождают чтения в ходе презентации.

Это произошло из ограничений (constraints), существующих в ситуации лингвистического изгнания, где теперь всегда для того, чтобы быть представлены публике, поэтические тексты, написанные на русском языке, должны быть переведено на один из европейских языков, а потом эти переводы должны получить некую материально-техническую форму, которая позволит не читать их дважды, а как-то объединить моменты представления, например, распределив их между чтением и проекцией. Другими словами, изначально более сложные условия презентации текстов заставляют в намного большей степени фокусироваться на языке, его медиа-материальности и как-то её переизобретать сообразно условиям. Поэзия на любом языке и в любую эпоху была обязана курированию текстов, но именно сейчас и в эмиграции она становится в не меньшей степени процедурой институциональной, что и инженерной.

— Насколько я понимаю, в твоём творчестве сейчас в целом началось движение в сторону стыка с визуальными искусствами — можешь рассказать подробнее про выросшие из текстографики видео-эксперименты?

— Если это и поворот, то он не первый и всегда имевшийся в виду, ещё 15 лет назад мы с Лабораторией Поэтического Акционизма пережили роман с видео-поэзией, параллельно всякой перформативности, что вскоре сменилось созданием поэтических объектов и инсталляций.

Возможно, сейчас это отчасти вынужденное внимание к языковому медиуму в конечном счёте и заставило вернуться к изготовлению объектов вместо «просто текстов» — то есть к разного рода экспериментам с материальностью текста, будь то реализующиеся в плоскости видео или в пространстве сонорности.

Конечно, это подстёгивается пониманием современной информационной экономики внимания (в которой только мультимедиарованные объекты способны стать событием), но ещё и желанием мануального и часто совместного делания, время которого как раз наступает — у академических исследователей — с каникулами. Таким образом, за этим стоит не только поэт с синдромом дефицита внимания (и потому требовательный до него), но и медиа-теоретик, а также ещё и практик разных медиа, изготовитель квазиматериальных объектов вместо «просто текстов».

У этого, конечно, есть не только инженерное, но и институциональное объяснение — ведь если приглашения чаще всего получает поэт, то печатается теоретик, а «выставляется» художник. Другими словами, заставляет перемещаться в пространстве как правило поэзия (учитывая архаичную страсть филологических наук к ней), но делают интересными тексты регулярная теоретическая работа и артистическое делание.

Так, в «Данное сообщение» одной из последних видео-работ я характерным образом занимаюсь зачёркиванием написанного ранее (и распечатанного накануне). Но если в этой работе зачёркивание русских букв сочетается с запретительным немецким голосом, то в ещё одной — «Экспертиза», также приуроченной к выходу немецкой книжки, языки меняются местами (медиумами) и бюрократический ритм печатной машинки немецкого языка сополагается с нервными вывертами русской скороговорки правосудия.

Оба сочетания интересны и текстоспецифичны, то есть некоторым образом происходят из программы материального события, закодированного в тексте: будь то аннулирование сказанного выше/ниже в «Данном сообщении». Или, напротив срывающаяся с поводка пиш. машинка / «безумный принтер», эмитирующий всё новые и всё более безумные претензии.

— Насколько я помню, подобное пристрастие к мануальным и совместным практикам было у тебя ещё в Петербурге. Что касается практик вообще — удалось ли их сохранить, произошло какое-то замещения или во Франции всё пришлось изобретать заново? А главное, продолжаешь ли ты кататься на велосипеде?

— Чтобы что-то сохранить чаще всего это и нужно переизобрести. Как «академический обмен» поэта на теоретика, или превращение оперативной среды (родного города) в научный объект и мемуарный ландшафт. В остальном мало что изменилось с юношеских лет: как в годы, что я провёл на Канонерском острове, большую часть времени я сижу на берегу и читаю или пишу тексты. Вечером оказываюсь на каких-нибудь чтениях в либрерии или на кинопоказе. Если это существенно, то я по-прежнему езжу на велосипеде, пусть вместо красного он стал оранжевым, а из полу-раздолбанного превратился в электрический.

Павел Арсеньев — поэт и теоретик литературы. Родился в 1986 году в Ленинграде. Будучи студентом первого курса, основал журнал [Транслит]. Учился на филфаке СПбГУ, где организовывал независимые семинары и протестные кампании, из-за чего в конечном счёте был вынужден оставить аспирантуру.

Лауреат Премии Андрея Белого (2012).

В 2013 после ареста за участие в Болотных протестах уехал по приглашению Университета Лозанны (Швейцария). С 2014 публиковал на русскоязычных и международных ресурсах статьи против аннексии Крыма.

Возвращался в Россию, чтобы продолжать выпускать журнал [Транслит], серию *kraft и запускать серию *démarche. Был членом жюри Премии Андрея Белого (2014-2018), а также номинатором Премии Драгомощенко (2015-2017).

С 2017 года снова в учебной эмиграции в Швейцарии, где работает над диссертацией о литературе факта. В 2021, защитив её, получил докторскую степень Женевского университета и опубликовал в качестве монографии (НЛО, 2023).

С 2022 стипендиат Collège de France, специалист по материально-технической истории литературы XIX–XX вв. С 2024 научный сотрудник UMR «Eur’Orbem», преподаёт русскую литературу в Университете Сорбонны (Париж).

Автор 8 книг стихов на русском, английском, французском, итальянском и немецком.

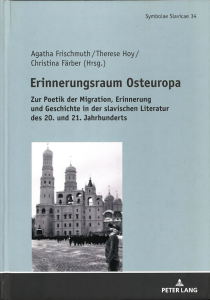

What does leftist art look like in the wake of state socialism? In recent years, Russian-language avant-garde poetry has been seeking the answers to this question. Marijeta Bozovic follows a constellation of poets at the center of a contemporary literary movement that is bringing radical art out of the Soviet shadow: Kirill Medvedev, Pavel Arseniev, Aleksandr Skidan, Dmitry Golynko, Roman Osminkin, Keti Chukhrov, and Galina Rymbu. While their formal experiments range widely, all share a commitment to explicitly political poetry. Each one, in turn, has become a hub in a growing new-left network across the former Second World.

What does leftist art look like in the wake of state socialism? In recent years, Russian-language avant-garde poetry has been seeking the answers to this question. Marijeta Bozovic follows a constellation of poets at the center of a contemporary literary movement that is bringing radical art out of the Soviet shadow: Kirill Medvedev, Pavel Arseniev, Aleksandr Skidan, Dmitry Golynko, Roman Osminkin, Keti Chukhrov, and Galina Rymbu. While their formal experiments range widely, all share a commitment to explicitly political poetry. Each one, in turn, has become a hub in a growing new-left network across the former Second World.

Bradley А. Gorski.

Bradley А. Gorski.  От нового эпоса до «политики идентичности»

От нового эпоса до «политики идентичности» Schellens D.E.A. St. Petersburg als Palimpsest: subversive Geschichtskonstruktionen als Gegendiskurs in der Performance- und Aktionskunst des Laboratoriums für poetischen Aktionismus.

Schellens D.E.A. St. Petersburg als Palimpsest: subversive Geschichtskonstruktionen als Gegendiskurs in der Performance- und Aktionskunst des Laboratoriums für poetischen Aktionismus.