Скачать pdf верстки

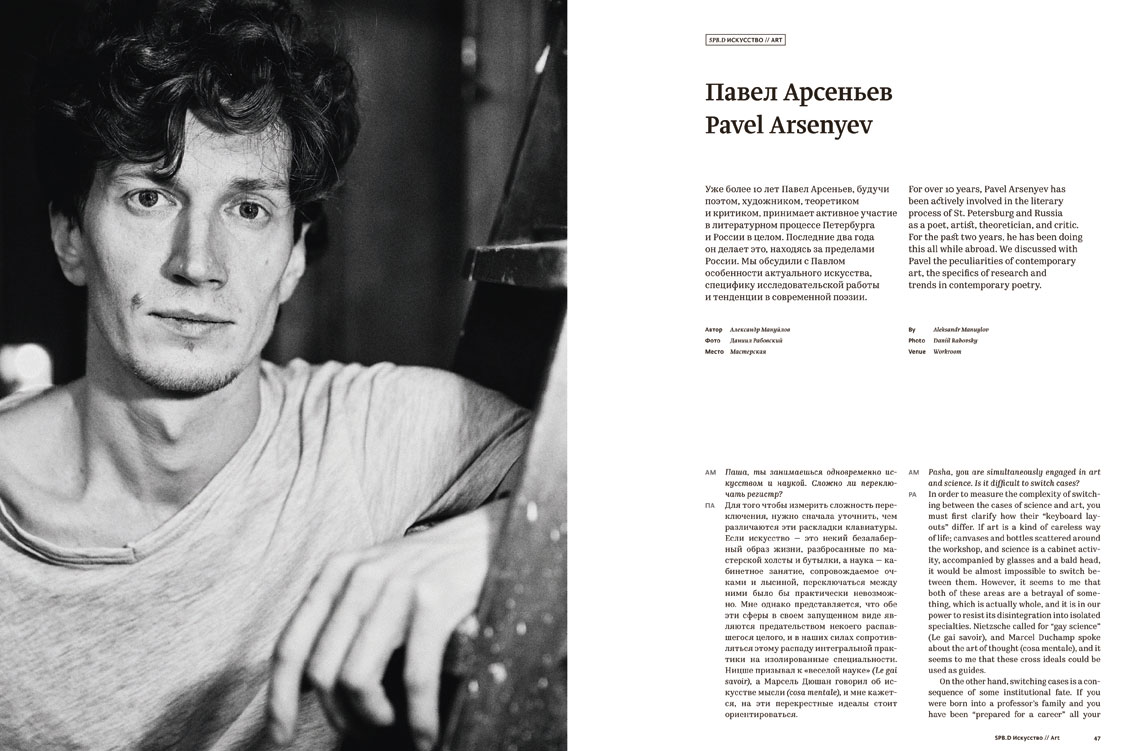

Уже более 10 лет Павел Арсеньев, будучи поэтом, художником, теоретиком и критиком, принимает активное участие в литературном процессе Петербурга и России в целом. Последние два года он делает это, находясь за пределами России. Мы обсудили с Павлом особенности актуального искусства, специфику исследовательской работы и тенденции в современной поэзии

Текст Александр Мануйлов

Фото Даниил Рабовский

Место Мастерская на Марата

Паша, ты занимаешься одновременно искусством и наукой. Сложно ли переключать регистр?

Для того чтобы измерить сложность переключения, нужно сначала уточнить, чем различаются эти раскладки клавиатуры. Если искусство — это некий безалаберный образ жизни, разбросанные по мастерской холсты и бутылки, а наука — кабинетное занятие, сопровождаемое очками и лысиной, переключаться между ними было бы практически невозможно. Мне однако представляется, что обе эти сферы в своем запущенном виде являются предательством некоего распавшегося целого, и в наших силах сопротивляться этому распаду интегральной практики на изолированные специальности. Ницше призывал к «веселой науке» (Le gai savoir), а Марсель Дюшан говорил об искусстве мысли (cosa mentale), и мне кажется, на эти перекрестные идеалы стоит ориентироваться.

С другой стороны, переключение тумблера — следствие некой институциональной судьбы. Если вы родились в профессорской семье и вас всю жизнь «готовили к карьере», заплывать за буйки, разумеется, не полагается, да и не получится. Точно также мир искусства блюдет свои границы: не то что наукой, даже литературой заниматься не рекомендуется (хотя еще для авангарда делаете вы супрематические композиции или издаете заумные стихи на обоях, было не суть важно). Меня не устраивала целиком ни одна из этих автаркий — на первом курсе университета я стал выпускать хулиганский литературный журнал (что с тех пор не переставало транс- и деформировать мою траекторию, которую потому сложно назвать академической), а в литературе и искусстве нас воспринимают, как когда-то выразилась Надя Толоконникова, как таких «ребят на дискурсе», то есть занудами. Это сбивает с толку «контрольные комиссии» в обоих доменах, но позволяет вырабатывать оригинальную траекторию, не влипая ни в кафедральные заседания, ни в коммерческие галереи. Когда-то один американский славист и исследователь авангарда, очевидно питавший какую-то ревность к такому институциональному поведению, однажды спросил меня напрямую: «Паша, ну сколько можно шататься по всем этим международным конференциям, когда вы уже защититесь?», и я неожиданно для себя ответил профессору «А я не буду защищаться. Я буду нападать». Чем с тех пор примерно и занимаюсь.

Насколько тебе как творческой единице комфортно жить в эпоху nobrow?

Как должно было стать понятно из предыдущей реплики, мне в эпоху любой brow не очень интересно, если «виды деятельности» разведены по своим автономиям и никакой слом перегородок невозможен. Но это скорее горизонтальное измерение отношений между различными институтами, что же до вертикальной иерархии культурного «качества», то мне представляется оно столь же подозрительным критерием, как и отчетливая дисциплинарная принадлежность. Написать хороший или плохой роман — совсем не то же самое, что ввести новые правила высказывания или, как называл это Аркадий Драгомощенко, «иную логику письма». Более или менее полно удовлетворить ожидания института совсем не то же самое, что оспаривать его функционирование или основывать параллельные системы — на его границах, поверх границ или вопреки им. Мне кажется, что как университет, так и художественный музей должны окружать (и в нужный момент захватывать) некие шизо-группировки. Во всяком случае, для меня, так долго и целенаправленно терявшего институциональное время и выработавшего определенное антидисциплинарное сознание, самое мудрое — продолжать производство контрзнания, пользуясь минимальной институциональной маскировкой (которую и обеспечивают неведомые западные университеты) и находясь одновременно на поле литературной войны и теоретической экспликации.

До сих пор в научном мире существует устоявшаяся модель: русский интеллектуал (в поле гуманитарных наук) едет за границу преподавать историю русской литературы, язык. Ты теоретик литературы, соответственно у тебя гораздо шире горизонт научных возможностей. На чем базируется твое научное исследование?

Да, разумеется, проблема такой устоявшейся модели существует и очень часто, уклоняясь от одной институциональной банальности, мы сталкиваемся с опасностью другой — раз уж речь зашла об «отъехавших» интеллектуалах и литераторах. Тут стоит учитывать как исторические примеры такой траектории (связанные, разумеется, с антибольшевистской эмиграцией), так и синхронный контекст подобного решения (существующего в фарватере поражения Болотных протестов).

В моем случае игнорирование институциональных границ и правил приличия в пределах города и языка равно или поздно должно было заставить попробовать распространить эту логику географически и лингвистически. Вероятно этот идеал пересечения языковых и государственных границ с той же легкостью, что и дисциплинарных, тоже родом из революционных 20-х, и мы заражаемся очарованием дат и мест написания статей и стихов вместе с изучением самого содержания классических текстов «русской теории», как это называл Якобсон. Вы читаете «Воскрешение слова» и больше не можете не знать, что иногда учредительные для филологической науки тексты зарождались в кабаре. Вы узнаете о «сдвиге» и понимаете, что создатели понятия сами находились в непрестанном движении бегства от обысков и оккупации.

Вернемся к литературе. Насколько литературные процессы в Европе, США схожи, на твой взгляд, с тем, что мы видим в России? И, кстати, можешь ли ты назвать свою последнюю книгу Reported Speech репрезентацией современной русской поэзии?

Моя последняя на данный момент книга стихов «Reported speech» вышла в Нью-Йорке (Cicada Press, 2019) и в сочетании с предыдущей «Spasm of Accomodation», вышедшей в Калифорнии (Commune Editions, 2017), это дает почву для ироничных квалификаций меня как американского поэта, если считать критерием принадлежности не язык написания, а место публикации стихов. И это действительно нетривиальный или даже, по выражению издателя, довольно скандальный факт — при той институциональной укорененности в местной ситуации, о которой говорит уже почти 15 лет издание литературно-теоретического журнала в Петербурге, который можно назвать независимым или, в старых терминах, самиздатским.

Эти современные формы сам- и там- издата заставляют вспомнить о предыстории и уже налаженной ранее российско-американской поэтической географии: когда стихи Аркадия Драгомощенко оказывались в более интенсивном диалоге с language school, чем с местным постакмеизмом, это казалось весьма неожиданным, но сегодня такая общность оказывается базовой для молодого поэтического поколения. Впрочем, если еще 30 лет назад знание национальной поэзии оставалось важной культурной привилегией по обе стороны океана, то сегодня поэзия оказывается скорее субкультурой (чем-то вроде комиксов) и вместе с тем глобализируется. Поэзия приобретает место в глобальной сети субкультур и перестает быть исключительно национальной и высококультурной вещью.

А как в такой ситуации влияет на тебя и твои тексты языковая среда?

Из языка, как и из родного города, невозможно уехать полностью, все равно продолжаешь из него думать. Наконец, раз уж речь зашла о конкретном городе, можно отметить важные сдвиги в поведении на письме и в литературном быту у выходцев их него. При всех проторенных маршрутах, сегодня институциональное время поэзии ускоряется, а траектории ее академической рецепции усложняются. Ленинградская традиция рукописей, спасаемых в чемодане-ковчеге (через войну и блокаду или эмиграцию и океан), а также антология как жанровая производная этого физического объекта, претерпевают заметные модификации. Фигура единожды отъехавшего из города поэта — с этим самым чемоданом рукописей — сменяется фигурой челночного движения поэта-редактора, просто привозящего из-за океана новый выпуск, или поэта-перформера, демонстрирующего на очередной международной конференции новые видеоработы. Ускорение внутрипоэтического метаболизма входит в резонанс с межинституциональным уплотнением субъективности. Из отказа от институциональной мономании («быть поэтом и только») во многом и следует избавление от лиризма и освоение других стратегий письма/ записи, которое заявлено в названии книги Reported speech.

Паша, как ты понимаешь термин «актуальное искусство»? Что значит быть актуальным для тебя? И заодно что ты думаешь о протестном искусстве и в некотором смысле экспортном русском акционизме?

Между актуальным и акционистским искусством имеется некоторая этимологическая связь, но дух современности сегодня очевидно ушел из жанров, активно протекающих на свежем воздухе. Это не стоит считать поражением или последней стадией разложения искусства (оно еще будет разлагаться долго и интересно), и так было уже не раз: после монументальных постановок «Взятие Зимнего» и Памятника III Интернационалу времен военного коммунизма приходит «капитуляционное» искусство НЭПа, более специализированное и камерное, но и среди его образцов мы теперь числим самые радикальные образцы авангарда — вроде фотомонтажей, биомеханики и литературы факта. Как понятно из приведенной аналогии, я полагаю, что сегодня после героического выплеска искусства на улицы, более или менее успешного повышения общего градуса буйности и расцвета политического (х)активизма, наступает время учета, рефлексии и архива (при том, что он сам не возвращается к пыльной библиотечной картотеке, а существует сегодня в новой интерактивной и полемологической форме).

После протестной мобилизации 2012 года и спровоцированной ею дискуссией об активистском искусстве, выходящем на улицы, или утилитарном искусстве, привходящем в общественное производство, к концу 2010-х годов речь снова идет об искусстве нонконформизма, эстетическом сопротивлении и «стилистических расхождениях с режимом» — то есть уже не наступательной, а оборонительной стратегии художественных практик, ведущих скорее затяжную позиционную войну и извлекающих долгосрочную выгоду из «времени реакции».

Это новое осадное положение имеет еще одну аналогию с так называемым застоем, специфическим позднесоветским хронотопом, в котором «все должно делаться медленно и неправильно», или «время есть, а денег нет и в гости не к кому пойти». Из этих темпоральных и пространственных интуиций следует и узнаваемая кинематика: нынешнее состояние культурного движения склоняется к переходу от растворения к застаиванию, от растраты — к накоплению, от размывания границ к их старательному прочерчиванию.

Подобная логика накопления критической массы, навыков сопротивления и конечно же символического капитала, необходимых для укрепления автономии, — в свою очередь диктует компенсаторное чувство эпохальности и культивирует чувствительность скорее к аргументам «суда истории» и добросовестности «будущих исследователей», чем к возможным прагматическим интеракциями здесь-и-сейчас.

Каким тебе видится Петербург извне?

Я никогда об этом специально не думал и не «выстраивал отношений» с городом, не выбирал, на какой из островов ходить умирать, разве что съемное жилье как-то с университетских времен тяготело к площади Восстания — Греческий, Бакунина, Кузнечный, Марата. Поэтому собственно мне всегда мне было проще добраться до Пушкинской и Борея (а позже — до Центра Андрея Белого), чем до университета. Но при этом для меня город всегда был не мифопоэтической пеленой, а «машиной для жизни» и развертывания стратегических маневров: вокруг Восстания разворачивался и основной производственный трафик — на Обводном уже лет 10 располагается наша типография, а с Московского вокзала эта самиздатская продукция отправлялась с друзьями в другие города.

Однако с переездом кое-что действительно поменялось. Во-первых, я покидал город осенью 2017 года и помню, как на Дворцовой уже стали появляться баррикады — разумеется, такие, которые опоясывала лента для обозначения постановочных съемок. Я вздыхал по утомительной мифологии родного города, как по давно утихшей любви, и уверенно направлялся в Пулково. Другими словами, с момента отъезда Петербург начал превращаться в некоторую фикциональную конструкцию, пусть и с довольно бедными декорациями и реквизитом.

Во-вторых, в Женеве я стал бывать на семинарах о неофициальной поэзии города, в котором когда-то жил. Несмотря на то, что почти ничего нового на них я узнать не мог, я посещал их из удовольствия смещения языкового ракурса на знакомый объект, что иногда давало уяснить что-то и о собственной траектории, которая оставалась где-то там, за «пределами рассматриваемого периода», но явно принадлежала продолжению этой «неофициальной» истории. Как писала Елена Тагер, «А мы уцелели, мы живы, мы — факт, и с нами придется возиться». Возможно, своими «годами учения» я даже превращал свои годы «литературной практики» в этап предварительного сбора этнографического материала (по материальной истории литературы). И все же, после этого семинара я пришел к выводу, что будучи, так сказать, родом из ленинградской ветви, я питаю теоретический (не путать с мемориальным) интерес скорее к московской концептуалистской традиции — из некоторой техники безопасности, иначе через несколько лет мне пришлось бы так или иначе «возиться» с участниками своего редсовета. Поэтому, когда я возвращаюсь, иногда чувствую, что это происходит в режиме post mortem.

Разумеется, это дает обратные эффекты «представления себя другим в прошлой жизни». Я ловлю себя на странном чувстве времени, ставшего повествовательным, и бездомности, ставшей методологической. После утраты некоего стабильного жизненного пространства начинаешь обустраивать его на письме и с той дистанции, на которую нас грамматически относит переезд. Разрыв связей со средой, сбой производственных циклов неизбежно провоцируют мемориальную ересь. Но в моем случае географическая эмиграция уравновешивается эпистемологической: обретаемая исследовательская оптика является такой необратимой операцией на зрение и габитус, которая лишает простого и внятного чувства момента, но зато позволяет «рассматривать его исторически».