Спазм аккомодации – нарушение работы цилиарной мышцы, вызванное продолжительным напряжением глаза, продолжающимся и после того, как глаз перестал фиксировать близкий предмет.

4 февраля состоялось выступление нa Bologna in Lettere в рамках DOUBLE BIND. Подробности на итальянском о фестивале под кураторством Francesca Del Moro. Видео Anastasia Ivanova.

15 декабря прошла встреча с автором и чтения в рамках Licenze Poetiche XXI в Bottega Del Libro (Macerata). Куратор фестиваля Alessandro Seri. Видео

Рецензии:

Синопсис первой части:

В Новом Литературном Обозрении №170 (4/2021) опубликована подборка

Блок «СЮРРЕАЛИЗМ НА МАРШЕ? ДА – ДА!», собранный Александр Скидан и содержащий его собственную статью и поэму Matvei Yankelevich, опубликована также обширная статья Олега Горелова о «технологиях революционного сюрреализма» поэтических текстов и художественный действий.

Начиная с XIX века экспериментальная физиологическая наука задавала тон не только в естественных науках, но и в культуре и, как не странно, немало повлияла даже на литературу. Наиболее известным концептуальным персонажем русского реализма является лягушка, препарируемая Базаровым, однако на это редко обращают внимание как на нечто большее, чем просто «мем» из школьной программы.

Об эстетике как прикладном разделе физиологии писал Ницше, спорил Андрей Белый и сверяли свои теоретические ориентиры русские формалисты, однако эта смежная – для науки и литературы – история еще требует своей реконструкции, задачу чего и ставит перед собой инсталляция-исследование «Рефлексология русского стиха».

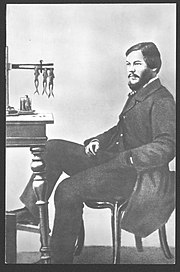

Иван Сеченов, основатель русской физиологии, автор «Рефлексов головного мозга» (1866), прототип Базарова.

Все началось с французского экспериментального физиолога XIX века Клода Бернара, который еще при жизни становится легендой – причем, не только в науке, но образцом и для литературной программы «экспериментального романа» Эмиля Золя (1879). Экспериментальным в натуралистическом романе является как раз то, что в нем позаимствовано из физиологической науки или даже конкретно из труда все того же Бернара – «Introduction à la médecine expérimentale» (1865), который Золя переписывает практически дословно, меняя в нем слово«медицина», но слово «роман». Первый случай применения понятия «эксперимента» к литературе таким образом оказывается текстологически обязан физиологии. Наконец опыты Бернара повторяет – находя в них ошибку – Сеченов, считающийся основателем русской физиологии и учителем Павлова, а также по совместительству прототипом того самого Базарова (Тургенев посещал лекции Сеченова).

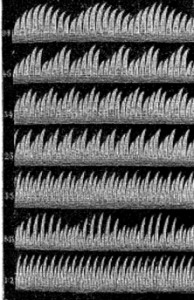

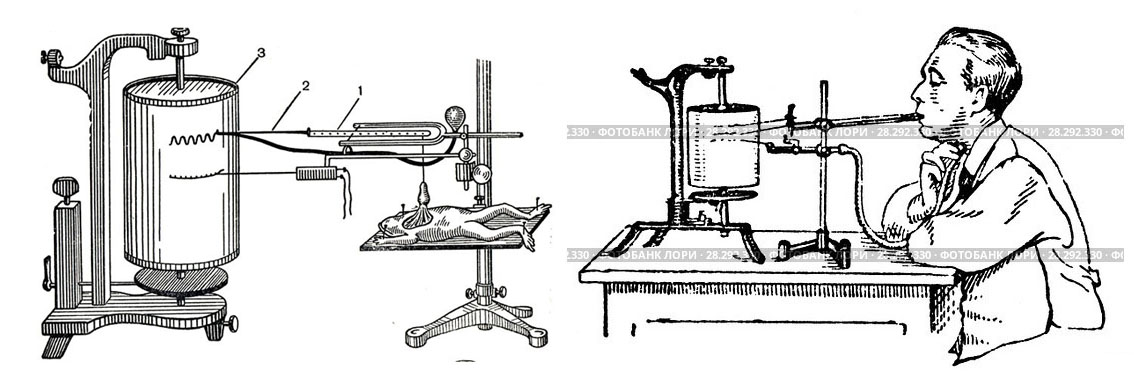

J.-E. Marey, Inscriptions des phenomenes phonetiques

В отличие от литературы, в случае современной Бернару экспериментальной науки о языке дело не ограничивается заимствованием идей, и в ней используется та же самая записывающую технику, которая уже определила успех французской физиологии и прославила имя изобретателя Жюля-Этьена Марея. Экспериментальная фонетика настаивает на необходимости исследования живого языка в отличие от того анатомического театра, который на протяжении веков устраивали до этого филологи с языками мертвыми. По этой причине Бреаль и другие предлагают записывать произносимые звуки «наживую».

Однако там, где наука о языке вытесняет предшествующие эмпирические эксперименты и несет память о технологии, которой она обязана своим рождением, только в оговорках (какой является понятие «акустического образа», т.е. графического изображения речевого потока на поверхности записи), литература смутно догадывается о своем технологическом бессознательном, но сопротивляется утрате связи с Реальным. Так, эпистемологическим бессознательным заумной поэзии (в версии Крученых) является эмпирическая фонетика, а это в свою очередь, указывает и на их общее технологическое бессознательное – фонограф.

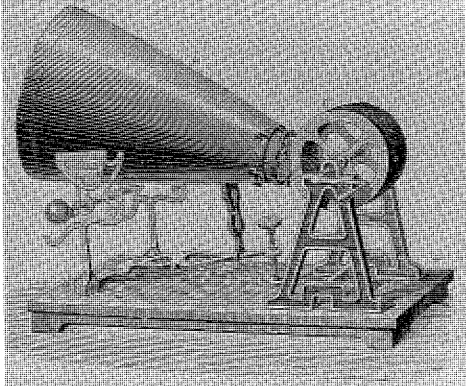

Фонофотограф Скотта из J.-E. Marey, Inscriptions des phenomenes phonetiques. Part 1. Methodes directes // Revue generale des sciences pures et appliquees #9 (1898)

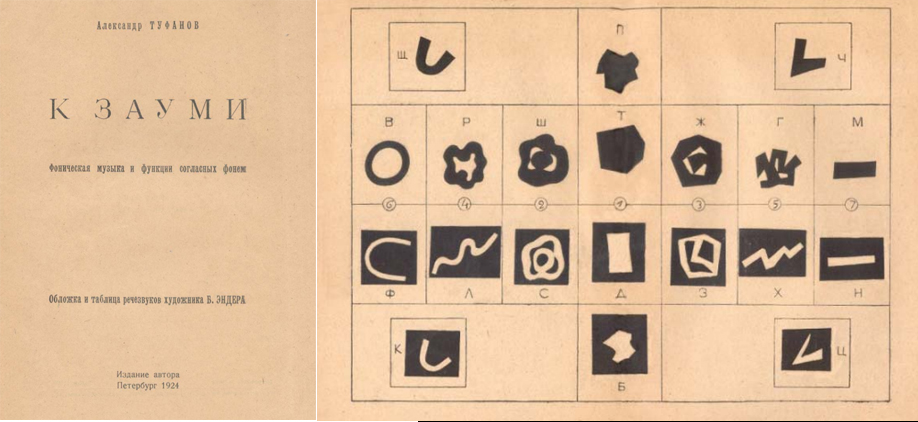

Подтверждает эту гипотезу и позднейшее институциональное поведение Александра Туфанова, организовавшего «Заумный Орден» и предлагавшего открыть в ГИНХУКе фонетическую лабораторию», ориентируясь на тот трансфер научности, который уже осуществляемый там Матюшиным из психофизиологии зрения Гельмгольца. Если Крученых не раскрывал свои научные источники вдохновения, ограничиваясь только указанием на «Пощечину общественному вкусу», то Туфанов прямо указывает на Павлова и Бехтерева, занимающихся психофизиологическими исследованиями в те же годы и в том же городе.

Обложка и разворот из книги Александра Туфанова «К зауми. Фоническая музыка и функция согласных фонем» (Петроград, 1924)

Характерно, что в этом эпизоде смежной истории экспериментальной науки и экспериментальной литературы имеет место не просто «трансфер идей», но лежащая в общем основании лабораторная установка и конкретное лабораторное оборудование, сборное и пересобираемое под конкретные лабораторные задачи– сперва используемые для фиксации сокращения мускулов лягушки с помощью графических методов, затем в кардиологии (Мареем), а сразу вслед за этим для записи далектов (Бреалем). Наконец именно оборудование физиологической лаборатории оказывалось привлекающим современную ему литературу – сначала в прозаическом пересказе (Базаров, 1862), затем в методологической эмуляции (Золя, 1879) и наконец в фонетико-поэтическом эксперименте (Крученых, 1912, Туфанов, 1924).

В своем проекте «Рефлексология русского стиха» Павел Арсеньев реконструирует эту смежную историю экспериментальной науки и литературы психофизиологического цикла– через лабораторное оборудование (психо)физиологов, в котором оказываются зажаты поочередно лягушка и носитель региональных диалектов (кимограф) или с которым сталкиваются поэт-заумник и Лев Толстой (фонограф), и наконец где пересекаются русская и французская фонетика и этно-политика.

Связанные публикации и выступления

25 июля 2020: «Поэтическая экономия слова как такового vs. психофизиологии зауми» приглашенная лекция в школе Paideia

21 ноября 2020: ««Объективная поэзия» и телесная трансмиссия ритма» лекция для студентов школы Paideia

Тема ритма в поэзии может быть раскрыта психофизиологически: уже Андрей Белый откликался на экспериментальную эстетику Фехнера, а многие другие на рубеже веков — от символистов до материалистов — были озадачены проблемой психофизилогического интерфейса, отсюда и происходит частая квалификация ритма как «вселенского» или артериального. Если ритм — ключевое измерение поэтической речи, которое поддается объективации (как в живописи — цвет), тогда верлибр является чисто лабораторным изобретением, преодолевающим ограничения адександрийского стиха («Кризис стиха» Малларме), провоцирующим интерес к речи народа, ну и в конечном счете закладывающая основания для будущего изобретения совершенно беспредметной поэзии, состоящей из одних звуков — зауми.

В1912 году поэт-заумник Алексей Крученых только начинает сотрудничать с издательством «Гилея», Фердинанд де Соссюр заканчивает свой последний курс общей лингвистики в Женевском университете, а на широкий рынок выходит дисковый фонограф Эдисона. Эти факты кажутся никак не связанными, пока не мы не станем рассматривать историю экспериментальной литературы и экспериментальной науки как смежную историю (joint history). Если о заумной поэзии в начале века еще никто не слышал, курс «Общей лингвистики» слышали только посетители курса Соссюра, то техническое изобретение Эдисона, кроме всего прочего, позволяло услышать даже голоса уже умерших людей – как, например, жену самого изобретателя.

В своей лекции Павел Арсеньев объяснит, как все это связано и причем здесь физиология, а также какие литературные и научные события, идеи и оборудование уже за полвека до этого связали обезглавленных лягушек и носителей провинциальных диалектов, отцов и детей, экспериментальную фонетику и экспериментальный роман.

Скачать pdf верстки

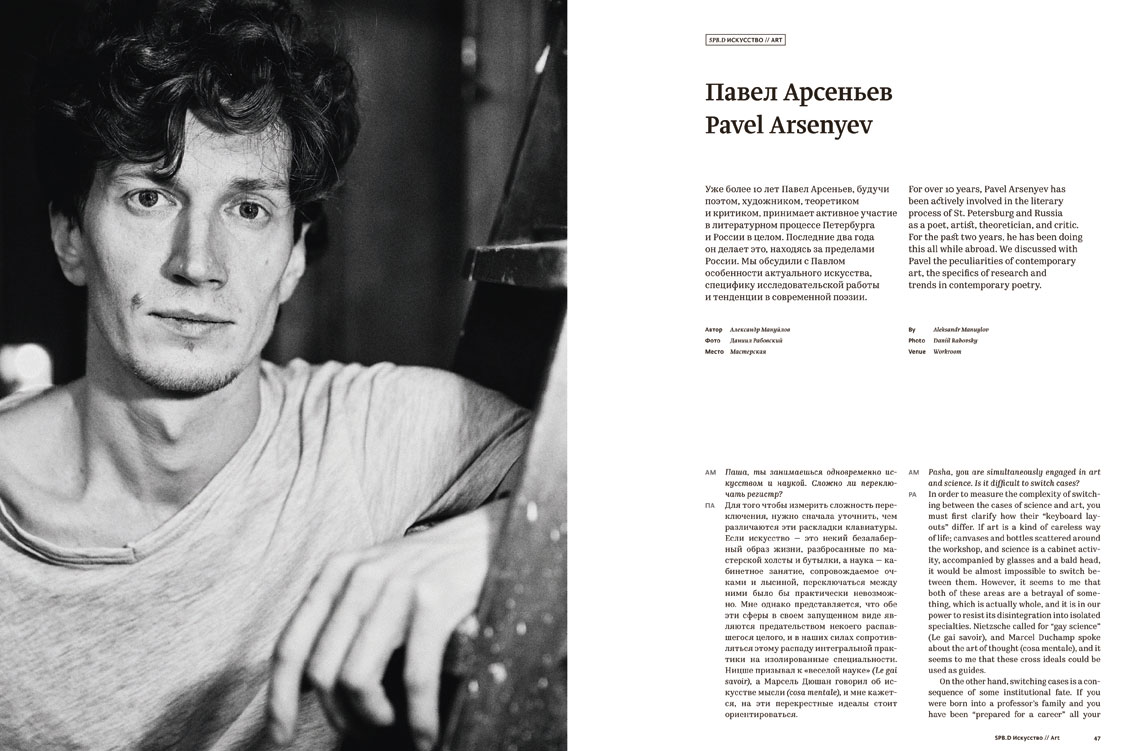

Уже более 10 лет Павел Арсеньев, будучи поэтом, художником, теоретиком и критиком, принимает активное участие в литературном процессе Петербурга и России в целом. Последние два года он делает это, находясь за пределами России. Мы обсудили с Павлом особенности актуального искусства, специфику исследовательской работы и тенденции в современной поэзии

Текст Александр Мануйлов

Фото Даниил Рабовский

Место Мастерская на Марата

Паша, ты занимаешься одновременно искусством и наукой. Сложно ли переключать регистр?

Для того чтобы измерить сложность переключения, нужно сначала уточнить, чем различаются эти раскладки клавиатуры. Если искусство — это некий безалаберный образ жизни, разбросанные по мастерской холсты и бутылки, а наука — кабинетное занятие, сопровождаемое очками и лысиной, переключаться между ними было бы практически невозможно. Мне однако представляется, что обе эти сферы в своем запущенном виде являются предательством некоего распавшегося целого, и в наших силах сопротивляться этому распаду интегральной практики на изолированные специальности. Ницше призывал к «веселой науке» (Le gai savoir), а Марсель Дюшан говорил об искусстве мысли (cosa mentale), и мне кажется, на эти перекрестные идеалы стоит ориентироваться.

С другой стороны, переключение тумблера — следствие некой институциональной судьбы. Если вы родились в профессорской семье и вас всю жизнь «готовили к карьере», заплывать за буйки, разумеется, не полагается, да и не получится. Точно также мир искусства блюдет свои границы: не то что наукой, даже литературой заниматься не рекомендуется (хотя еще для авангарда делаете вы супрематические композиции или издаете заумные стихи на обоях, было не суть важно). Меня не устраивала целиком ни одна из этих автаркий — на первом курсе университета я стал выпускать хулиганский литературный журнал (что с тех пор не переставало транс- и деформировать мою траекторию, которую потому сложно назвать академической), а в литературе и искусстве нас воспринимают, как когда-то выразилась Надя Толоконникова, как таких «ребят на дискурсе», то есть занудами. Это сбивает с толку «контрольные комиссии» в обоих доменах, но позволяет вырабатывать оригинальную траекторию, не влипая ни в кафедральные заседания, ни в коммерческие галереи. Когда-то один американский славист и исследователь авангарда, очевидно питавший какую-то ревность к такому институциональному поведению, однажды спросил меня напрямую: «Паша, ну сколько можно шататься по всем этим международным конференциям, когда вы уже защититесь?», и я неожиданно для себя ответил профессору «А я не буду защищаться. Я буду нападать». Чем с тех пор примерно и занимаюсь.

Насколько тебе как творческой единице комфортно жить в эпоху nobrow?

Как должно было стать понятно из предыдущей реплики, мне в эпоху любой brow не очень интересно, если «виды деятельности» разведены по своим автономиям и никакой слом перегородок невозможен. Но это скорее горизонтальное измерение отношений между различными институтами, что же до вертикальной иерархии культурного «качества», то мне представляется оно столь же подозрительным критерием, как и отчетливая дисциплинарная принадлежность. Написать хороший или плохой роман — совсем не то же самое, что ввести новые правила высказывания или, как называл это Аркадий Драгомощенко, «иную логику письма». Более или менее полно удовлетворить ожидания института совсем не то же самое, что оспаривать его функционирование или основывать параллельные системы — на его границах, поверх границ или вопреки им. Мне кажется, что как университет, так и художественный музей должны окружать (и в нужный момент захватывать) некие шизо-группировки. Во всяком случае, для меня, так долго и целенаправленно терявшего институциональное время и выработавшего определенное антидисциплинарное сознание, самое мудрое — продолжать производство контрзнания, пользуясь минимальной институциональной маскировкой (которую и обеспечивают неведомые западные университеты) и находясь одновременно на поле литературной войны и теоретической экспликации.

До сих пор в научном мире существует устоявшаяся модель: русский интеллектуал (в поле гуманитарных наук) едет за границу преподавать историю русской литературы, язык. Ты теоретик литературы, соответственно у тебя гораздо шире горизонт научных возможностей. На чем базируется твое научное исследование?

Да, разумеется, проблема такой устоявшейся модели существует и очень часто, уклоняясь от одной институциональной банальности, мы сталкиваемся с опасностью другой — раз уж речь зашла об «отъехавших» интеллектуалах и литераторах. Тут стоит учитывать как исторические примеры такой траектории (связанные, разумеется, с антибольшевистской эмиграцией), так и синхронный контекст подобного решения (существующего в фарватере поражения Болотных протестов).

В моем случае игнорирование институциональных границ и правил приличия в пределах города и языка равно или поздно должно было заставить попробовать распространить эту логику географически и лингвистически. Вероятно этот идеал пересечения языковых и государственных границ с той же легкостью, что и дисциплинарных, тоже родом из революционных 20-х, и мы заражаемся очарованием дат и мест написания статей и стихов вместе с изучением самого содержания классических текстов «русской теории», как это называл Якобсон. Вы читаете «Воскрешение слова» и больше не можете не знать, что иногда учредительные для филологической науки тексты зарождались в кабаре. Вы узнаете о «сдвиге» и понимаете, что создатели понятия сами находились в непрестанном движении бегства от обысков и оккупации.

Вернемся к литературе. Насколько литературные процессы в Европе, США схожи, на твой взгляд, с тем, что мы видим в России? И, кстати, можешь ли ты назвать свою последнюю книгу Reported Speech репрезентацией современной русской поэзии?

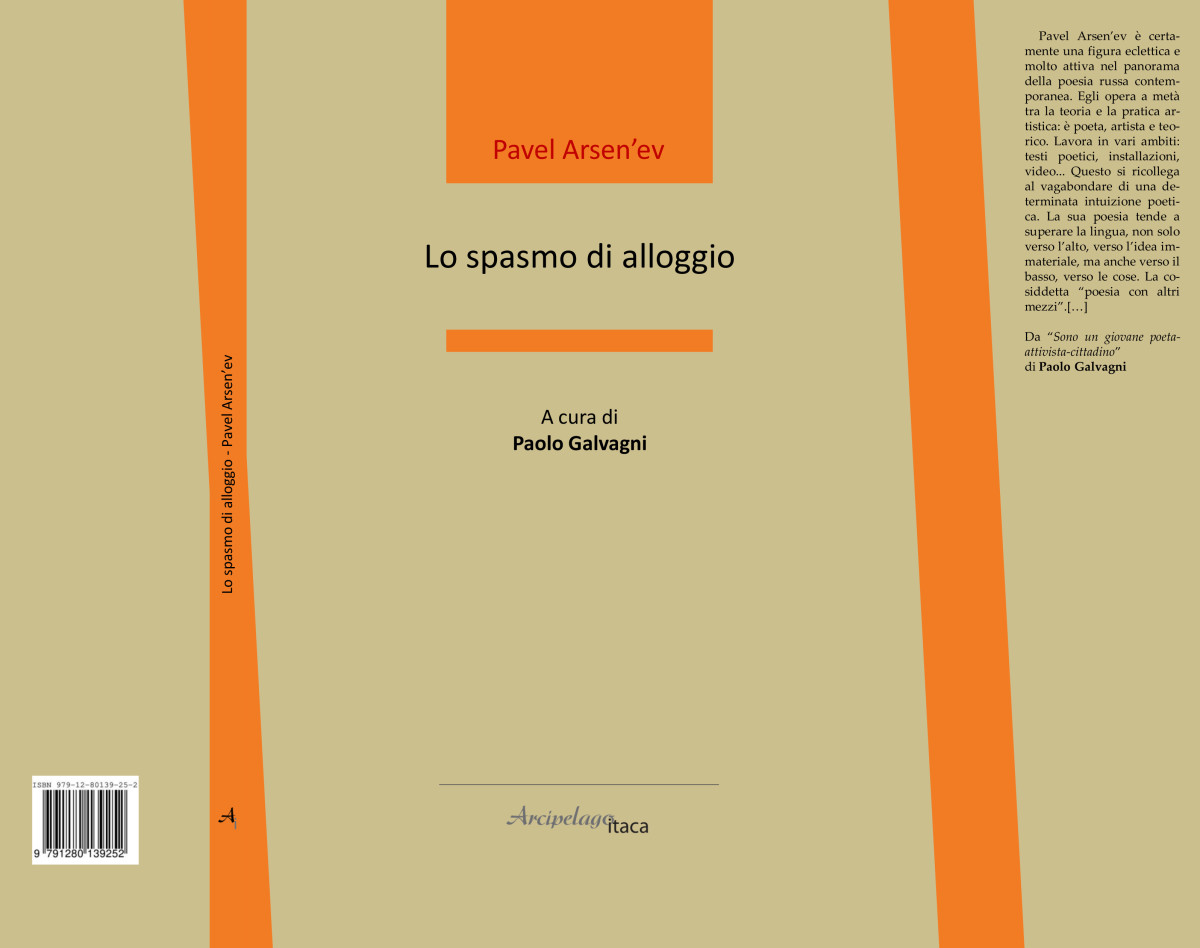

Моя последняя на данный момент книга стихов «Reported speech» вышла в Нью-Йорке (Cicada Press, 2019) и в сочетании с предыдущей «Spasm of Accomodation», вышедшей в Калифорнии (Commune Editions, 2017), это дает почву для ироничных квалификаций меня как американского поэта, если считать критерием принадлежности не язык написания, а место публикации стихов. И это действительно нетривиальный или даже, по выражению издателя, довольно скандальный факт — при той институциональной укорененности в местной ситуации, о которой говорит уже почти 15 лет издание литературно-теоретического журнала в Петербурге, который можно назвать независимым или, в старых терминах, самиздатским.

Эти современные формы сам- и там- издата заставляют вспомнить о предыстории и уже налаженной ранее российско-американской поэтической географии: когда стихи Аркадия Драгомощенко оказывались в более интенсивном диалоге с language school, чем с местным постакмеизмом, это казалось весьма неожиданным, но сегодня такая общность оказывается базовой для молодого поэтического поколения. Впрочем, если еще 30 лет назад знание национальной поэзии оставалось важной культурной привилегией по обе стороны океана, то сегодня поэзия оказывается скорее субкультурой (чем-то вроде комиксов) и вместе с тем глобализируется. Поэзия приобретает место в глобальной сети субкультур и перестает быть исключительно национальной и высококультурной вещью.

А как в такой ситуации влияет на тебя и твои тексты языковая среда?

Из языка, как и из родного города, невозможно уехать полностью, все равно продолжаешь из него думать. Наконец, раз уж речь зашла о конкретном городе, можно отметить важные сдвиги в поведении на письме и в литературном быту у выходцев их него. При всех проторенных маршрутах, сегодня институциональное время поэзии ускоряется, а траектории ее академической рецепции усложняются. Ленинградская традиция рукописей, спасаемых в чемодане-ковчеге (через войну и блокаду или эмиграцию и океан), а также антология как жанровая производная этого физического объекта, претерпевают заметные модификации. Фигура единожды отъехавшего из города поэта — с этим самым чемоданом рукописей — сменяется фигурой челночного движения поэта-редактора, просто привозящего из-за океана новый выпуск, или поэта-перформера, демонстрирующего на очередной международной конференции новые видеоработы. Ускорение внутрипоэтического метаболизма входит в резонанс с межинституциональным уплотнением субъективности. Из отказа от институциональной мономании («быть поэтом и только») во многом и следует избавление от лиризма и освоение других стратегий письма/ записи, которое заявлено в названии книги Reported speech.

Паша, как ты понимаешь термин «актуальное искусство»? Что значит быть актуальным для тебя? И заодно что ты думаешь о протестном искусстве и в некотором смысле экспортном русском акционизме?

Между актуальным и акционистским искусством имеется некоторая этимологическая связь, но дух современности сегодня очевидно ушел из жанров, активно протекающих на свежем воздухе. Это не стоит считать поражением или последней стадией разложения искусства (оно еще будет разлагаться долго и интересно), и так было уже не раз: после монументальных постановок «Взятие Зимнего» и Памятника III Интернационалу времен военного коммунизма приходит «капитуляционное» искусство НЭПа, более специализированное и камерное, но и среди его образцов мы теперь числим самые радикальные образцы авангарда — вроде фотомонтажей, биомеханики и литературы факта. Как понятно из приведенной аналогии, я полагаю, что сегодня после героического выплеска искусства на улицы, более или менее успешного повышения общего градуса буйности и расцвета политического (х)активизма, наступает время учета, рефлексии и архива (при том, что он сам не возвращается к пыльной библиотечной картотеке, а существует сегодня в новой интерактивной и полемологической форме).

После протестной мобилизации 2012 года и спровоцированной ею дискуссией об активистском искусстве, выходящем на улицы, или утилитарном искусстве, привходящем в общественное производство, к концу 2010-х годов речь снова идет об искусстве нонконформизма, эстетическом сопротивлении и «стилистических расхождениях с режимом» — то есть уже не наступательной, а оборонительной стратегии художественных практик, ведущих скорее затяжную позиционную войну и извлекающих долгосрочную выгоду из «времени реакции».

Это новое осадное положение имеет еще одну аналогию с так называемым застоем, специфическим позднесоветским хронотопом, в котором «все должно делаться медленно и неправильно», или «время есть, а денег нет и в гости не к кому пойти». Из этих темпоральных и пространственных интуиций следует и узнаваемая кинематика: нынешнее состояние культурного движения склоняется к переходу от растворения к застаиванию, от растраты — к накоплению, от размывания границ к их старательному прочерчиванию.

Подобная логика накопления критической массы, навыков сопротивления и конечно же символического капитала, необходимых для укрепления автономии, — в свою очередь диктует компенсаторное чувство эпохальности и культивирует чувствительность скорее к аргументам «суда истории» и добросовестности «будущих исследователей», чем к возможным прагматическим интеракциями здесь-и-сейчас.

Каким тебе видится Петербург извне?

Я никогда об этом специально не думал и не «выстраивал отношений» с городом, не выбирал, на какой из островов ходить умирать, разве что съемное жилье как-то с университетских времен тяготело к площади Восстания — Греческий, Бакунина, Кузнечный, Марата. Поэтому собственно мне всегда мне было проще добраться до Пушкинской и Борея (а позже — до Центра Андрея Белого), чем до университета. Но при этом для меня город всегда был не мифопоэтической пеленой, а «машиной для жизни» и развертывания стратегических маневров: вокруг Восстания разворачивался и основной производственный трафик — на Обводном уже лет 10 располагается наша типография, а с Московского вокзала эта самиздатская продукция отправлялась с друзьями в другие города.

Однако с переездом кое-что действительно поменялось. Во-первых, я покидал город осенью 2017 года и помню, как на Дворцовой уже стали появляться баррикады — разумеется, такие, которые опоясывала лента для обозначения постановочных съемок. Я вздыхал по утомительной мифологии родного города, как по давно утихшей любви, и уверенно направлялся в Пулково. Другими словами, с момента отъезда Петербург начал превращаться в некоторую фикциональную конструкцию, пусть и с довольно бедными декорациями и реквизитом.

Во-вторых, в Женеве я стал бывать на семинарах о неофициальной поэзии города, в котором когда-то жил. Несмотря на то, что почти ничего нового на них я узнать не мог, я посещал их из удовольствия смещения языкового ракурса на знакомый объект, что иногда давало уяснить что-то и о собственной траектории, которая оставалась где-то там, за «пределами рассматриваемого периода», но явно принадлежала продолжению этой «неофициальной» истории. Как писала Елена Тагер, «А мы уцелели, мы живы, мы — факт, и с нами придется возиться». Возможно, своими «годами учения» я даже превращал свои годы «литературной практики» в этап предварительного сбора этнографического материала (по материальной истории литературы). И все же, после этого семинара я пришел к выводу, что будучи, так сказать, родом из ленинградской ветви, я питаю теоретический (не путать с мемориальным) интерес скорее к московской концептуалистской традиции — из некоторой техники безопасности, иначе через несколько лет мне пришлось бы так или иначе «возиться» с участниками своего редсовета. Поэтому, когда я возвращаюсь, иногда чувствую, что это происходит в режиме post mortem.

Разумеется, это дает обратные эффекты «представления себя другим в прошлой жизни». Я ловлю себя на странном чувстве времени, ставшего повествовательным, и бездомности, ставшей методологической. После утраты некоего стабильного жизненного пространства начинаешь обустраивать его на письме и с той дистанции, на которую нас грамматически относит переезд. Разрыв связей со средой, сбой производственных циклов неизбежно провоцируют мемориальную ересь. Но в моем случае географическая эмиграция уравновешивается эпистемологической: обретаемая исследовательская оптика является такой необратимой операцией на зрение и габитус, которая лишает простого и внятного чувства момента, но зато позволяет «рассматривать его исторически».

Эта книга писалась на протяжении почти 10 лет и в перемещении между двумя странами — Россией и Швейцарией. Точно так же ее главный сюжет — литература факта (ЛФ) — был распределен между советской Россией и так и не ставшей советской Германией, а хронологически умещался в 3 года активной теоретической разработки, с 1927 по 1929. И, что, возможно, еще важнее обозначения хронотопа теоретического высказывания, в обоих случаях текст писался в несколько рук — поэтом и исследователем, активистом и редактором. Как рекомендовал Брехт, называвший Сергея Третьякова своим учителем, «необходимо мыслить коллективом». В соответствии с этой рекомендацией эта книга очень долго и существовала скорее в качестве обсессии, которой автор стремился придать коллективный характер — производя статьи в соавторстве, присваивая заглавия ненаписанных диссертационных глав темам выпусков редактируемого журнала и делая литературу факта сквозным сюжетом самоорганизованных семинаров.

Будучи в своем названии связана с чем-то, казалось бы, «самим собой разумеющимся», литература факта оказывается не только уникальным моментом русской литературы XX века и раннесоветской истории, но и мотором постоянного теоретического вопрошания. Впрочем, как и многие идеи и практики авангарда, литература факта была эпизодом не только советской (теории) литературы, но резонировала со множеством эпистемологических сюжетов — от научного и логического позитивизма до художественного и социологического конструктивизма. Однако еще до теории самой фактографии факт выступил категорией теоретически насыщенной и не нейтральной. Собственно, никаких фактов-как-таковых не существует, факт есть не что иное, как объект, конституированный конкретным методом — в нашем случае методом фактографического письма.

Если факты фабрикуются, значит, это не только кому-нибудь нужно, но и непременно подразумевает задействование определенных инструментов: прагматика и медиология литературного производства фактов оказываются таким же важным моментом исследования, как и эпистемологическая подоплека фактографического предприятия 1920-х годов. Собственно, теоретическое измерение, с самого начала присутствовавшее в затее «записи фактов», делает литературу факта не только «литературой после философии» (по аналогии с формулировкой Д. Кошута), но и актом «взятия слова» и коммуникативной субъективации населения огромной страны «в эпоху технической воспроизводимости». Таким образом, от истории идей литература факта уводит нас к лингвистике высказывания и к технологическому бессознательному литературы. Факты, поначалу представлявшиеся (в) литературе непроблематичными, оказываются причиной серии методологических поворотов, которые заставляют перевести разговор от литературы-как-таковой к палеонтологии языка и антропологии инструмента.

По мере теоретической проблематизации «письма о фактах» сдвигается и жанр исследовательского письма — от историко-литературного анализа ранних стихотворений Сергея Третьякова через прагматическую лингвистику и инструментальный анализ к методологическому рассуждению о возможности материальной истории литературы. От анализа поэтических текстов — к проектированию метода. Аналогичная эволюция была проделана и самим Третьяковым — с той оговоркой, что в его случае стихи скорее просто писались, чем анализировались, а метод скорее рождался на практике, чем сознательно конструировался.

Впрочем, не будем скрывать, что и автору этого сборника гибридная идентичность, фрагментированная география и прерывистость письма не только мешали, но и помогали — заставляя переключаться с умеренно прилежного исполнения университетских обязанностей на «несанкционированное издание» литературно-теоретического альманаха, с участия в международных конференциях — на организацию домашних семинаров, с подготовки журнальных статей с оформленной по всем правилам библиографией — на «контрабандное» применение метода «литературы факта» в современной поэтической ситуации.

Павел Арсеньев

СОДЕРЖАНИЕ

5 эссе о фактографии

Эссе по прагматической поэтике

Инструментальный анализ и материальная история литературы

Борьба на три фронта (Диалог-послесловие с Олегом Журавлевым)

Совершать действия без помощи слов (Послесловие в диалоге с Ильей Калининым)

Связанные мероприятия:

5 сентября / Петербург презентация на книжном фестивале «Ревизия» на Новой Голландии (при участии Андрея Фоменко)

14 сентября / Самара лекция-перформанс «Как научиться не писать стихи. Краткий перечень инструкций для начинающих проклятых поэтов», основанный на текстах книги

17 сентября / Тюмень презентация в книжном магазине «Никто не спит» (при участии Игоря Чубарова)

29 октября / Москва лекция-перформанс «Как не писать стихи» в культпросвет-кафе «Нигде кроме» (при Моссельпроме)

![Ppt0000000 [òîëüêî ÷òåíèå]](http://arsenev.trans-lit.info/wp-content/uploads/2019/09/15_.jpg)

Первая лекция-перформанс «Как научиться не писать стихи. Краткий перечень инструкций для начинающих проклятых поэтов» прошла в Самаре 14 сентября 2019 года в ходе презентации книги Литература факта высказывания. Очерки по прагматике и материальной истории литературы (*démarche, 2019)

После этого лекцию-перформанс «Как не писать стихи» приняла уже столичная площадка — культпросвет-кафе «Нигде кроме» (при Моссельпроме) 29 октября.

Наконец после этого уже в 2020 году с лекцией-перформансом мы были приглашены в Университет Гиссена

![Ppt0000000 [òîëüêî ÷òåíèå]](http://arsenev.trans-lit.info/wp-content/uploads/2019/09/15.jpg)

После этого университет пришлось закрыть на карантин, однако мы успели подготовить публикацию по ее мотивам, которая составляет пару с еще одной публикацией-отчетом о прошедшей тогда последней перед карантином конференции.

RED

STARS (2019) 4K Video, 01:08:47 min., Russian with English Subtitles

RED STARS is a film Axel Stockburger that engages with Alexander Bogdanov’s science fiction novel Red Star (1908), which envisions a utopian society on Mars and its contemporary reception in the context of contemporary renewed efforts to colonize Mars. RED STARS investigates central topics of Bogdanov’s pre-revolutionary socialist imagination, reaching from collectivity and identity, over gender-relations, art, science towards economy and education, through the use of interviews with Alexander Malinosky, Alla Mitrofanova, Pavel Arseynev, Anastasia Gacheva, Anna Gorskaya and Boris Klushnikov.

«Марсианский язык» Богданова часто возводят к «революционной ситуации в языкознании», когда вопреки уже имевшейся прививке переводов Соссюра стремились мыслить и проводить «языковую политику». Однако можно в нем видеть и наследника двух традиций «поисков совершенного языка» — сенсуалистской и рационалистической. В 1 случае это возможно благодаря тому, что марсианский язык «звучен и красив, не представляет никаких особенных трудностей в произношении» (Б. начинает описание языка, как и полагается, с фонетики), во 2 же – благодаря «простоте его грамматики и правил образования слов», которые «вообще не имеют исключений», что явно наследует многочисленным проектам «универсальной грамматики», чья простота-без-исключений порой оказывалась хуже воровства (чем можно называть омонимию естественных языков). Если грамматический род оказывается для Б. «очень не важен», то «различия между теми предметами, которые существуют, и теми, которые еще должны возникнуть», напротив грамматикализируются. Такой перенос акцента с генетических аспектов языка на прагматические возможности действия с / над вещами уже связывает Б. скорее с производственничеством («вещью, обучающей участию») и историческим материализмом в принципе.

Впрочем, этот перевод стрелок с истоков на изменчивость произошел не без влияния уже советского лингво-эпистемологического контекста, в котором за идеал единого языка отвечал Марр и этот идеал был отнесен из прошлого в будущее, когда «различные диалекты сблизились и слились в одном всеобщем языке». Уже после Б. и под его собственным влиянием братья Гордины предложат логический язык, в котором тоже нет ни местоимения «она», ни родительного падежа — как «пережитка генетизма (происхожденчества), фетишизма и мифологизма», поскольку такой язык «не спрашивает ‘откуда?’, он спрашивает ‘куда?’, ‘к чему применить?’ — к будущему!».

Лингвистика Б. оказывается как бы между поисками «совершенного» и чаще всего «единого» языка и радикальной пластичностью человеческого мозга, между Марром и Гордиными. Марр еще в сущности очень интересовался историей языка и черпал многие черты его будущего устройства в его (глоттогенетическом) прошлом, но уже предлагал контр-генетический и контр-интуитивный ход с пролетарским языком, понятным «пролетариям всех стран», но не буржуазии тех же наций (в чем возможно, под «языком» понималась скорее идея беспрепятственной коммуникации, радио-интернационала). Гордины были уже полностью развернуты к артифициалистской перспективе (пере)изобретения человеком самого себя, в которой этот конструктивистский в сущности раж охватывал не только язык, но и биологию человека, физику планеты и даже астрономию солнечной системы.

Язык был только одним и отнюдь не центральным инструментом «конструирования» (социального, идентичностей или что там теперь еще конструируют) – как это станет позже для постструктуралистской/феминистской критики — в сущности столь же непримиримой к прежнему положению дел, сколь и переоценивающей роль «лингвистического программирования» в его изменении. (Так Барт называл язык фашистом, оказываясь верным последователем Соссюра и одновременно советской идеи «языковой политики», т. е. того, что превышает говорящего, но требует тем большего сопротивления на письме).

Тот же Леруа-Гуран, у которого с Марром немало общего, понимает язык не как универсальный инструмент (конструирования реальности), но как только один из операторов технической изобретательности человека наряду с другими физическими инструментами и материальной средой. Именно такая техно-антропология языка предвосхищается утопизмом таких последователей лингвистики Б. как Гордины, как и многие другие пост-гуманистические сюжеты, о которых идет речь в фильме.

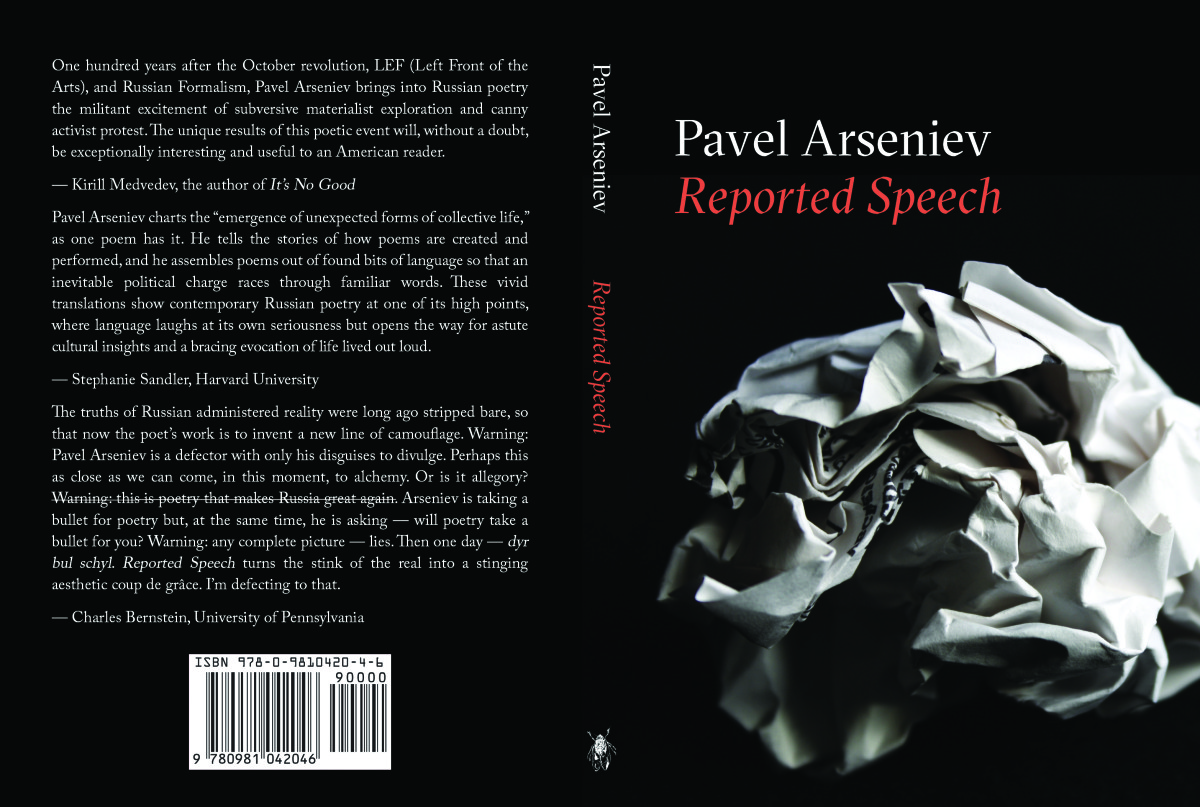

This is the first bi-lingual English-Russian edition of Pavel Arseniev’s poetry. Arseniev is a St. Petersburg writer, editor, political activist, theoretician, and recipient of the Andrei Bely prize, Russia’s most prestigious literary award. The book contains an introduction by Kevin M.F. Platt (University of Pennsylvania) and is edited by Anastasiya Osipova.

Arseniev’s poetry provides a living link between the legacy of the 1920s Soviet avant-garde art and theory, on the one hand, and the modern Western materialist thought on the other. It traces how these diverse influences become weaponized in the language of contemporary Russian protest culture. Arseniev readily politicizes all, even the most mundane facts of the poet’s life, while at the same time, approaching reified bits of found speech and propaganda with lithe, at times corrosive irony and lyricism.

“One hundred years after the October revolution, LEF (Left Front of the Arts), and Russian Formalism, Pavel Arseniev brings into Russian poetry the militant excitement of subversive materialist exploration and canny activist protest. The unique results of this poetic event will, without a doubt, be exceptionally interesting and useful to an American reader.”

Kirill Medvedev, the author of It’s No Good

“Pavel Arseniev charts the ‘emergence of unexpected forms of collective life…’ These vivid translations show contemporary Russian poetry at one of its high points, where language laughs at its own seriousness but opens the way for astute cultural insights and a bracing evocation of life lived out loud.”

Stephanie Sandler, Harvard University

The truths of Russian administered reality were long ago stripped bare, so that now the poet’s work is to invent a new line of camouflage. Warning: Pavel Arseniev is a defector with only his disguises to divulge. Perhaps this as close as we can come, in this moment, to alchemy. Or is it allegory? Warning: this is poetry that makes Russia great again. Arseniev is taking a bullet for poetry but, at the same time, he is asking – will poetry take a bullet for you? Warning: any complete picture – lies. Then one day dyr bul schyl. Reported Speech turns the stink of the real into a stinging aesthetic coup de grace. I’m defecting to that.

Charles Bernstein, University of Pennsylvania

Reviews:

In a bilingual Russian-English format, Arseniev’s work articulates intimate, defiant, and at times desperate responses to a world in which culture seems to be increasingly prefabricated, predetermined, and designed to numb the mind and soul.

Exposing the absurd vagaries of the present moment is where the volume shines as a tremendous piece of internationalist literature.

Through art like Arseniev’s poetry, we gain a toehold, however momentary, from which we are better able to grasp the present and prepare a future.

As a keyhole into contemporary Russian experimental poetry, the volume should find a broad readership in the English speaking world. In essence, the book represents poetic strategies for resistance and survival under fierce oppression, underscoring that literature matters, as well as how it does things.

Pavel Arseniev’s poems of solidarity and alienation illuminate the phantasmagoria of capitalist Russia.

«By concentrating as much on the act as on the content of speech, Arseniev seems also to have come closer to documenting aspects of the very tenor of life and reality in the present epoch. Through using the genre of police reports or of legalese in ‘An Incident’ and ‘Forensic Examination’, or the language of adverts in ‘Mayakovsky for Sale’ and ‘Mass Median’, a series of brief news items in ‘Reports from the Field’, or the long parodic poem-diatribe in nationalist hate-speech In response to a ‘Provocative Exhibition of Contemporary Critical Art’, we discover not the poet’s perspective, but a concrete, material trace taken from excessive speech which illuminates the strange capitalist phantasmagoric world that is contemporary Russia.»

From its very first pages, Pavel Arseniev’s Reported Speechshows itself to be true to its title; the opening poem’s epigraph comes to us, we are told, from an “Instruction in the platzkart train car”. This is only the beginning of a journey through a trail of words found, mixed and transmitted from various source texts. The poems represent “reported speech” in the sense that they are inspired by found texts, by language encountered on the streets, in police stations, rail cars, courtrooms, newspapers, books, personal correspondence, nationalist political screeds, and writing on social media and the internet. The poet appropriates, organizes, shuffles and shapes the material of the political world, which is everywhere, for everything is political.Pavel Arseniev is part of a group of contemporary Leftist poets developing new modes of resistance and protest through literary production. Arseniev’s unabashedly political project rejects any view of art and art institutions as motivated by a search for the next singular voice of creative genius. Rather, his creative practice seeks to dismantle the idea of poetry as narcissistic, individualistic self-expression and instead aims to capture and convey aspects of human social experience in the world through the multifaceted voices of the collective.

His larger creative project is to facilitate the dissemination of socially engaged and marginalized speech and, in some ways, to continue the legacy of the Russian avant garde and factographic movements of the 1920s. Arseniev also sees his mission in part as working to fill a void left in the wake of the collapse of samizdatculture of the 1970s.

If Amelin mounts a defense of poetry against the threat of modernity by digging

into the roots of tradition, Pavel Arseniev, in contrast, questions why it needs defending in the first place. In Arseniev’s view, the formal and institutional constraints of Russian verse have rendered it useless in articulating the present moment. His is an engagé poetry that articulates a leftist critique of the myriad forms of social and political alienation in contemporary Russia. The translations found in Reported Speech, executed by a collective of translators overseen by editor Anastasiya Osipova, effectively recreate the urgency and relevance of his project.

In both his poetry and his political activism, Arseniev attempts to overcome the

futility of traditional methods of resistance. Civic verse and revolutionary discourse are no longer as meaningful as they once were, having been co-opted and commodified by state and commercial interests. Arseniev’s answer is to subvert the role of the poet by acting as a field reporter, providing snapshots and snippets of speech from everyday life. In “Mayakovsky for Sale” (24–25), a list of hyperlinks from an online advertisement for a used volume of the poet’s collected works becomes a statement on the market’s power to subsume everything into its domain. Another poem, “Translator’s Note” (38–43), consists of lines excerpted from a Russian translation of a philosophical tract by Ludwig Wittgenstein. In their transformed context, these disconnected scraps take on new meanings, challenging the reader to reconsider traditional notions of authorship and originality.

Arseniev’s innovations are informed by his concerns about the viability of political poetry. Perhaps a poet in Russia should be less than a poet after all. At times he anticipates critiques of his approach by assuming the voices of his detractors, as in “Forensic Examination,” which reads like a report by a state prosecutor indicting the poet with inciting political extremism:

We shall see the writer

Has attempted

To voice his political

Views and convictions,

Clumsily camouflaging them

In aesthetic window dressing.

Its objective qualities,

According to many experts,

Are surely

Much poorer

Than if he had minded his own business

And simply written poems,

Looking for his own style

And his own place on the literary scene (45).

A similar satirical wit appears in “Poema Americanum,” in which a visit to a

west coast university prompts the poet to reflect on his own marginality: “in time you will stop being a person / whose acquaintance is sought out by the slavic studies professors / wishing to appear more radical” (133). In this poem, as throughout the entire volume, the translation deftly captures the contrasts between a multitude of voices and perspectives, allowing Arseniev’s multifaceted authorial presence to appear starkly on the page.

27 November Pennsylvania University | Readings & discussion @K.PLatt’s seminar

29 November City University of New York (Hunter College) | Poetry Reading and Book Talk

30 Novembre — 1 December Yale University | Symposium «Pointed Words: Poetry and Politics in the Global Present»

2 December New York City | Readings @Ugly Duckling Press Headquarters

4 December Chicago University | Readings & discussion @R.Bird’s seminar

5 December Harvard University | Readings & discussion @S.Sandler’s seminar

8 December Boston | Readings @ASEEES

12 December New York University (Jordan Center) | Poetry Reading and Book Talk @Jordan Center

25 мая Москва | Библиотека им. Н.А. Некрасова

29 июня Санкт-Петербург | Новая сцена Александринского театра