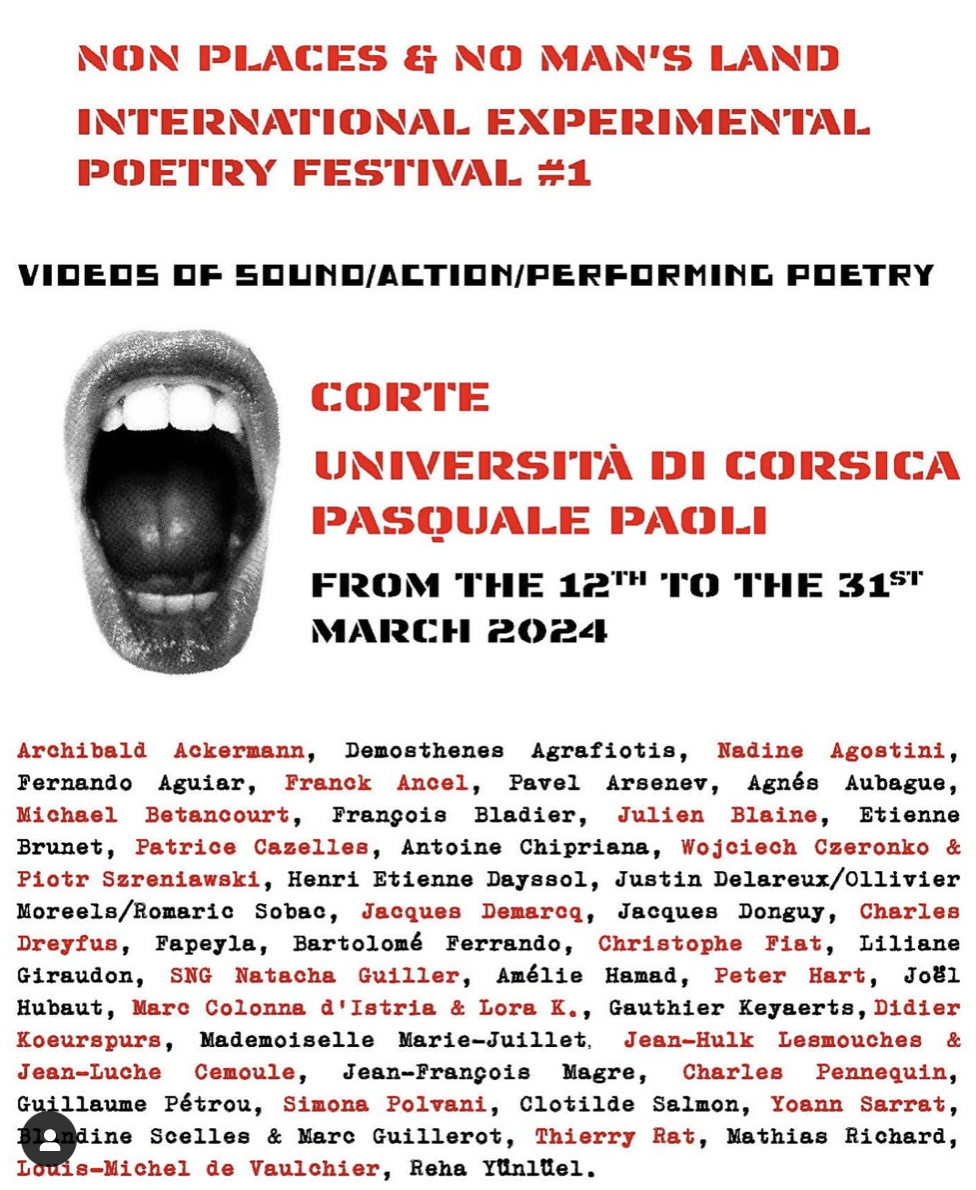

If to suppose that our existence consists of “only bodies and languages”, then poetry draws parallelly (or perpendicularly) from sociolects of different competing social forces and history of poetic experimentation.

If to suppose that our existence consists of “only bodies and languages”, then poetry draws parallelly (or perpendicularly) from sociolects of different competing social forces and history of poetic experimentation.

Once the creative act became an autonomous value independent of created art piece, poetry is pursued by the temptation of materialization of immaterial. Of course the issue is not only in the ‘act’, but also in some collusion between the author and the material. As Timoti Morton suggests, «when poetry is being written, authors strike a bargain with paper, ink, textual processor, trees, editor and air». This project aims to capture the creative act in its relation with different material actors and machinery of objects. Basically it is the question of how artistic subject could be plugged to the object/material in the new era. If previously poetry characterized by strong transcendental subject who was dictating and prescribing to matter or ignoring it, maybe now we live in the epoch when it’s time to let the material self-organize and imagine poetry existing in some objective form.

«Je est un autre» (A. Rimbaud, 1871)

Subjective shadow on the wall

In his letter of may 1871, where this formula appears, Rimbaud also proclaims that onсe he will start to practice ‘poésie objeсtive’. Rimbaud explains that poetry of the past was too much organized around the subject and was a sort of out-of-date humanistic dream, that’s why objective poetry should pass the initiative to the Other and shift practice of poetic transformation till the total loss of any initial identity. Here, by means of rejection of subjective correlation on the grammar level, poetry tries to fulfill its eternal dream – to get rid of language mediation and to speak about the very things. As we know later the formula of such lyrical out-sourcing migrated to politics and was very popular in activist rhetoric after the war («Je suis Charlie», «We are all German Jews», etc).

«Disparition élocutoire du poète» (S. Mallarmé, 1897)

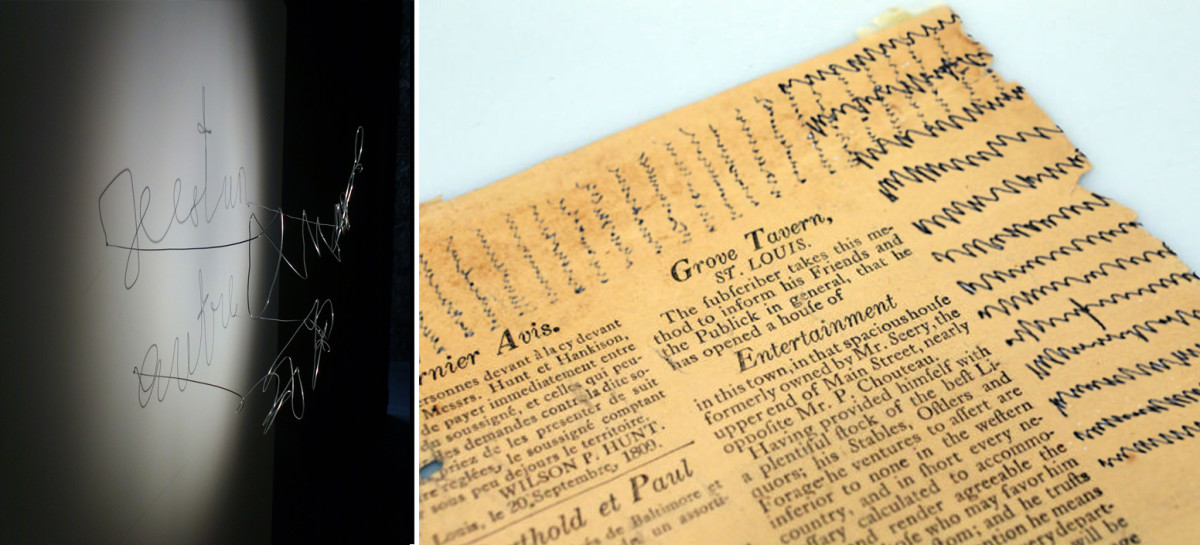

Artist’s book full of doubts concerning the result of thrown dice

If Rimbaud still presents drama of a subject, Mallarme inhabits the very field of signs on the page, which already can self-organize and let the material advent of Poem to happen. Resisting to the lyrical idealism, Mallarme proclaimed lyrical materialism of the signifier, where poetry opens its dimension of self-referring «mystery in the letters». His famous «typographical poem» gave birth to several traditions of ‘poetry in expanded field’: poetry in the graphic space of the page (livre d’artiste, lettrism of all kinds, and what could be called «objective-oriented poetry») and combinatory poetry (OULIPO, «mediated production of contingency» and all its technically inspired forms). But the general idea that the poet has nothing in the disposal except the words (graphics and syntax of language), thus Mallarme poetically radicalizes the method (and doubts) of Descartes: «I write, therefore I’am».

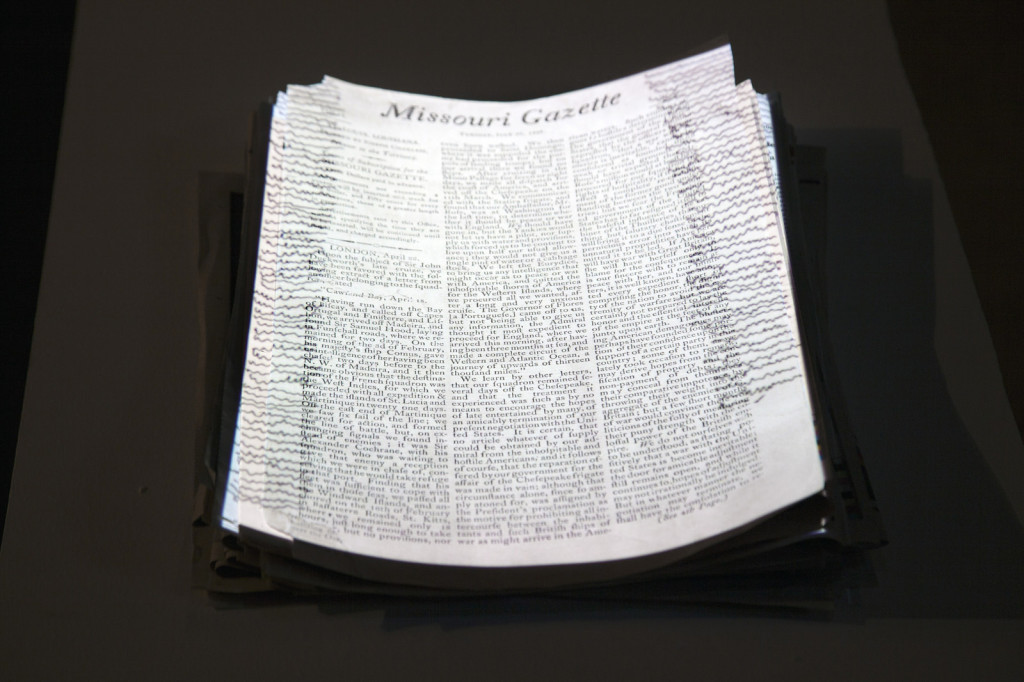

«Si un poème est jeté à travers une fenêtre, il devrait se briser…» (D. Kharms, 1929)

Accident just before the opening

Daniil Kharms argued: “If these verses were to be thrown out of the window, it would be broken.” It is precisely this formula where Kharms demonstrates that he has considered the first experience of an actual understanding of the presence of poetry in public space, one which permeates private space. Whilst in the literature of Khlebnikov and Mayakovsky, first Russian futurist poets, city metaphors can be sited as the material of poetry (although associated with real experiments on the streets and squares). Each poet establishes his understanding of verses on the basis of the motorics of his gesture of inspiration. The perlocutionary effect of Kharm’s one is the broken window, destroyed surface of the world view interface. In the spatial composition — an attempt of reconstruction and materialization of this pragmatic metaphor without the participation of the text (For the first time hommage-attack was made under the windows of the house in St. Petersburg, where Kharms lived).

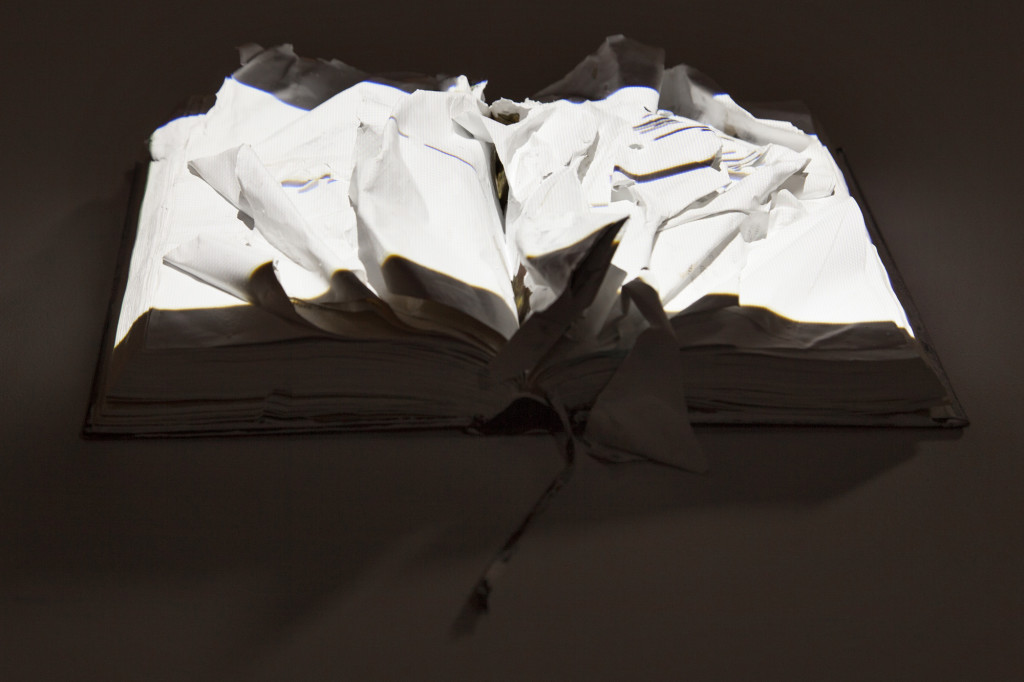

“Material poetry” (Hegel).

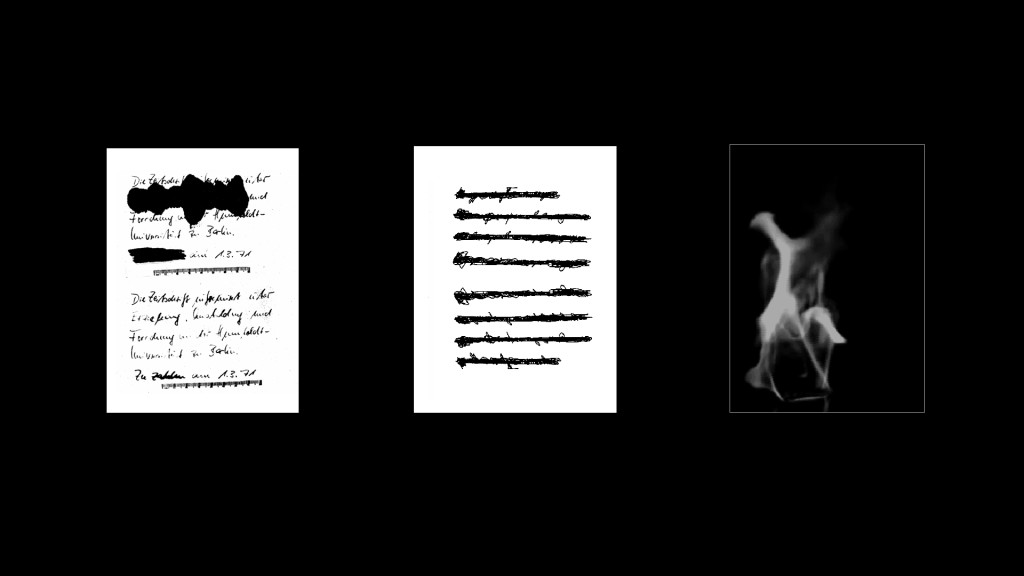

Cycle of objects (video-documentation)

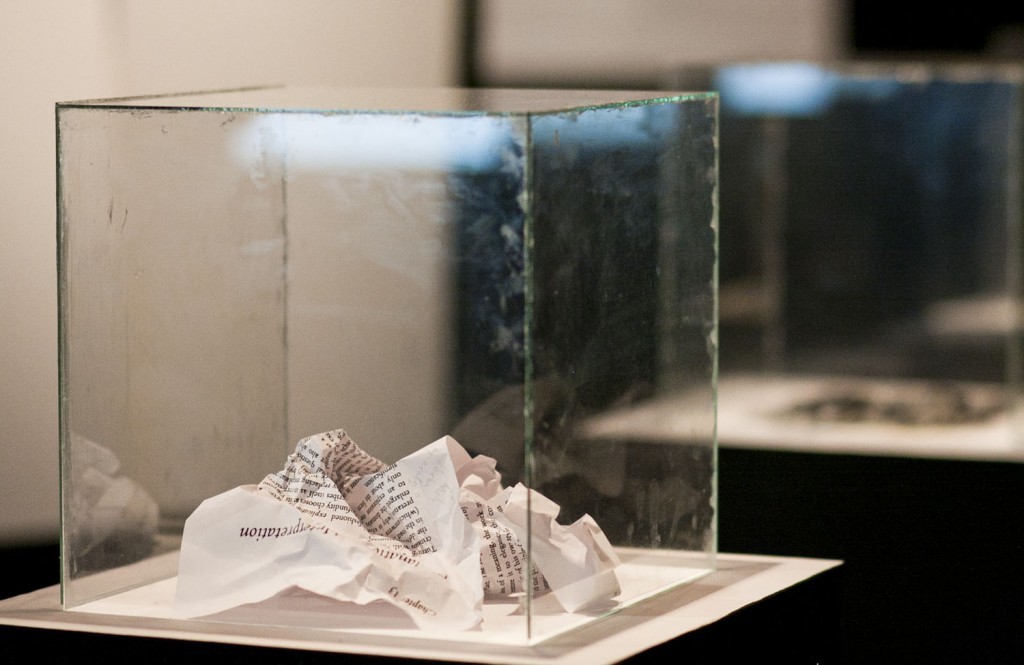

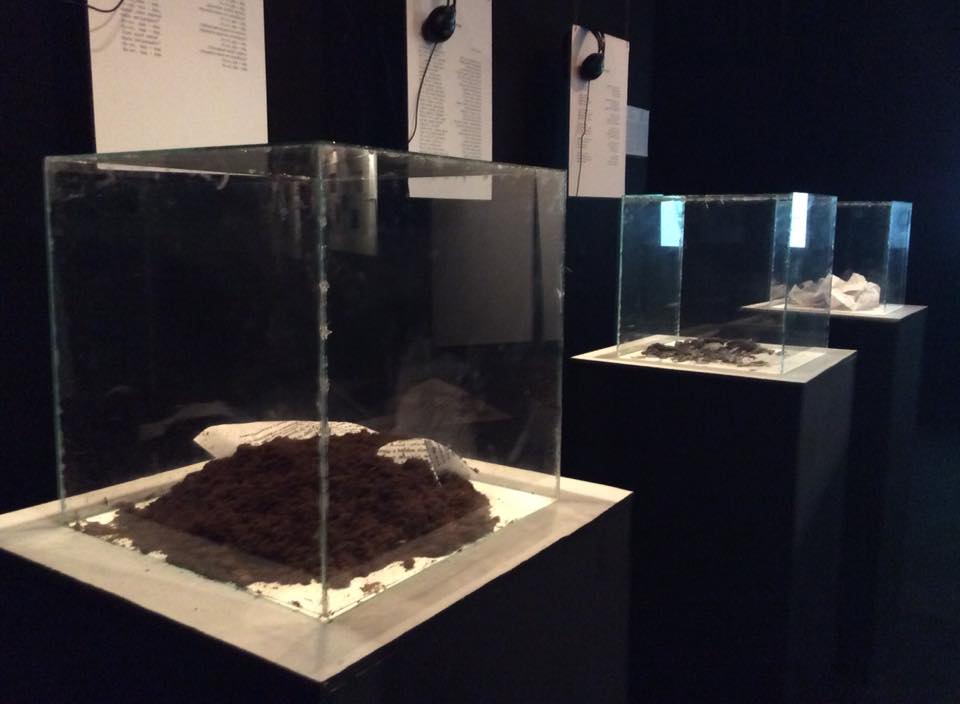

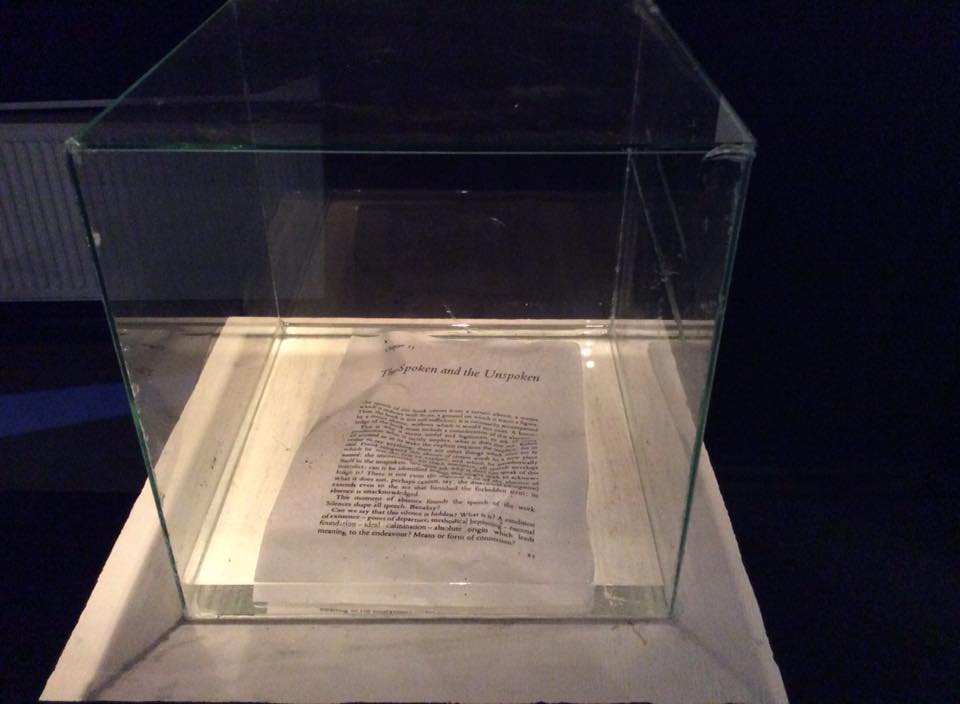

Sometimes the catastrophe addressed to the medium that itself becomes the object. The objects emerge out of catastrophe, that is, the release of poetic energy is a result of destruction of its material substrata (as if in an episode from the grand history of the dis-invention of language), in particular, the scrap of paper that, to borrow an expression from Hegel, “in the course of a genuine attempt to be spoken out in words out must turn to ashes”. Having never been spoken out before, the material basis of texts could only get destroyed in the process of expressing itself. Such a staging of (the impossibility of) expression “of things themselves” is, possibly, the nearest step to a poetic autonomy of materials and overcoming the hegemony of writing. Poetry has always strived to transcend (former version of) itself. But this movement towards self-negation was always played out in the domain of language in the form of a partial demolition of syntax and a controlled rejection of meaning. It never completely broke free from language and even less with it’s most traditional media, a rupture that should have been tried as a radical step towards the things themselves. If words have since long acquired the right to self-organization, why deny this right to materials?

Начиная с XIX века экспериментальная физиологическая наука задавала тон не только в естественных науках, но и в культуре и, как не странно, немало повлияла даже на литературу. Наиболее известным концептуальным персонажем русского реализма является лягушка, препарируемая Базаровым, однако на это редко обращают внимание как на нечто большее, чем просто «мем» из школьной программы.

Об эстетике как прикладном разделе физиологии писал Ницше, спорил Андрей Белый и сверяли свои теоретические ориентиры русские формалисты, однако эта смежная – для науки и литературы – история еще требует своей реконструкции, задачу чего и ставит перед собой инсталляция-исследование «Рефлексология русского стиха».

Иван Сеченов, основатель русской физиологии, автор «Рефлексов головного мозга» (1866), прототип Базарова.

Все началось с французского экспериментального физиолога XIX века Клода Бернара, который еще при жизни становится легендой – причем, не только в науке, но образцом и для литературной программы «экспериментального романа» Эмиля Золя (1879). Экспериментальным в натуралистическом романе является как раз то, что в нем позаимствовано из физиологической науки или даже конкретно из труда все того же Бернара – «Introduction à la médecine expérimentale» (1865), который Золя переписывает практически дословно, меняя в нем слово«медицина», но слово «роман». Первый случай применения понятия «эксперимента» к литературе таким образом оказывается текстологически обязан физиологии. Наконец опыты Бернара повторяет – находя в них ошибку – Сеченов, считающийся основателем русской физиологии и учителем Павлова, а также по совместительству прототипом того самого Базарова (Тургенев посещал лекции Сеченова).

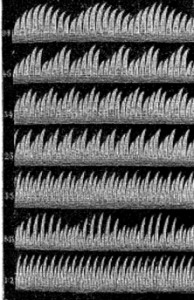

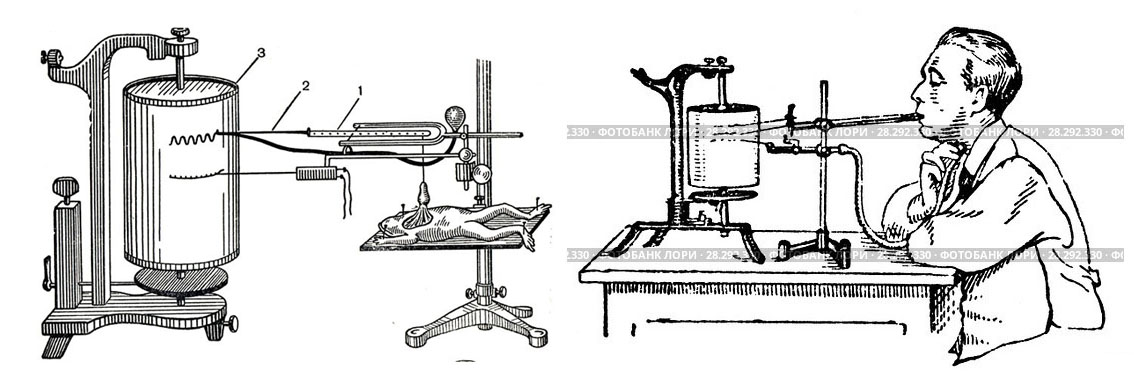

J.-E. Marey, Inscriptions des phenomenes phonetiques

В отличие от литературы, в случае современной Бернару экспериментальной науки о языке дело не ограничивается заимствованием идей, и в ней используется та же самая записывающую технику, которая уже определила успех французской физиологии и прославила имя изобретателя Жюля-Этьена Марея. Экспериментальная фонетика настаивает на необходимости исследования живого языка в отличие от того анатомического театра, который на протяжении веков устраивали до этого филологи с языками мертвыми. По этой причине Бреаль и другие предлагают записывать произносимые звуки «наживую».

Однако там, где наука о языке вытесняет предшествующие эмпирические эксперименты и несет память о технологии, которой она обязана своим рождением, только в оговорках (какой является понятие «акустического образа», т.е. графического изображения речевого потока на поверхности записи), литература смутно догадывается о своем технологическом бессознательном, но сопротивляется утрате связи с Реальным. Так, эпистемологическим бессознательным заумной поэзии (в версии Крученых) является эмпирическая фонетика, а это в свою очередь, указывает и на их общее технологическое бессознательное – фонограф.

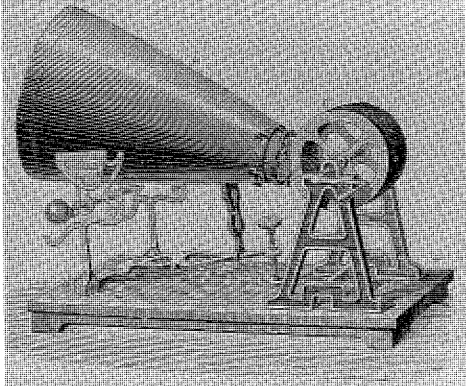

Фонофотограф Скотта из J.-E. Marey, Inscriptions des phenomenes phonetiques. Part 1. Methodes directes // Revue generale des sciences pures et appliquees #9 (1898)

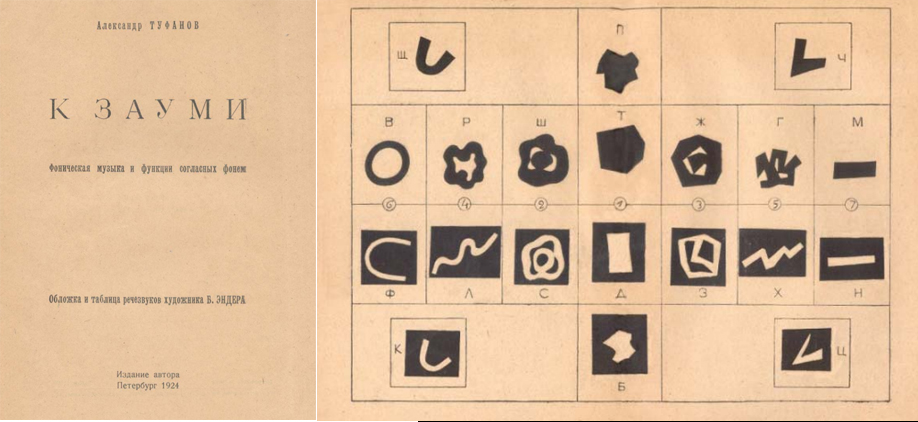

Подтверждает эту гипотезу и позднейшее институциональное поведение Александра Туфанова, организовавшего «Заумный Орден» и предлагавшего открыть в ГИНХУКе фонетическую лабораторию», ориентируясь на тот трансфер научности, который уже осуществляемый там Матюшиным из психофизиологии зрения Гельмгольца. Если Крученых не раскрывал свои научные источники вдохновения, ограничиваясь только указанием на «Пощечину общественному вкусу», то Туфанов прямо указывает на Павлова и Бехтерева, занимающихся психофизиологическими исследованиями в те же годы и в том же городе.

Обложка и разворот из книги Александра Туфанова «К зауми. Фоническая музыка и функция согласных фонем» (Петроград, 1924)

Характерно, что в этом эпизоде смежной истории экспериментальной науки и экспериментальной литературы имеет место не просто «трансфер идей», но лежащая в общем основании лабораторная установка и конкретное лабораторное оборудование, сборное и пересобираемое под конкретные лабораторные задачи– сперва используемые для фиксации сокращения мускулов лягушки с помощью графических методов, затем в кардиологии (Мареем), а сразу вслед за этим для записи далектов (Бреалем). Наконец именно оборудование физиологической лаборатории оказывалось привлекающим современную ему литературу – сначала в прозаическом пересказе (Базаров, 1862), затем в методологической эмуляции (Золя, 1879) и наконец в фонетико-поэтическом эксперименте (Крученых, 1912, Туфанов, 1924).

В своем проекте «Рефлексология русского стиха» Павел Арсеньев реконструирует эту смежную историю экспериментальной науки и литературы психофизиологического цикла– через лабораторное оборудование (психо)физиологов, в котором оказываются зажаты поочередно лягушка и носитель региональных диалектов (кимограф) или с которым сталкиваются поэт-заумник и Лев Толстой (фонограф), и наконец где пересекаются русская и французская фонетика и этно-политика.

Связанные публикации и выступления

25 июля 2020: «Поэтическая экономия слова как такового vs. психофизиологии зауми» приглашенная лекция в школе Paideia

21 ноября 2020: ««Объективная поэзия» и телесная трансмиссия ритма» лекция для студентов школы Paideia

Тема ритма в поэзии может быть раскрыта психофизиологически: уже Андрей Белый откликался на экспериментальную эстетику Фехнера, а многие другие на рубеже веков — от символистов до материалистов — были озадачены проблемой психофизилогического интерфейса, отсюда и происходит частая квалификация ритма как «вселенского» или артериального. Если ритм — ключевое измерение поэтической речи, которое поддается объективации (как в живописи — цвет), тогда верлибр является чисто лабораторным изобретением, преодолевающим ограничения адександрийского стиха («Кризис стиха» Малларме), провоцирующим интерес к речи народа, ну и в конечном счете закладывающая основания для будущего изобретения совершенно беспредметной поэзии, состоящей из одних звуков — зауми.

В1912 году поэт-заумник Алексей Крученых только начинает сотрудничать с издательством «Гилея», Фердинанд де Соссюр заканчивает свой последний курс общей лингвистики в Женевском университете, а на широкий рынок выходит дисковый фонограф Эдисона. Эти факты кажутся никак не связанными, пока не мы не станем рассматривать историю экспериментальной литературы и экспериментальной науки как смежную историю (joint history). Если о заумной поэзии в начале века еще никто не слышал, курс «Общей лингвистики» слышали только посетители курса Соссюра, то техническое изобретение Эдисона, кроме всего прочего, позволяло услышать даже голоса уже умерших людей – как, например, жену самого изобретателя.

В своей лекции Павел Арсеньев объяснит, как все это связано и причем здесь физиология, а также какие литературные и научные события, идеи и оборудование уже за полвека до этого связали обезглавленных лягушек и носителей провинциальных диалектов, отцов и детей, экспериментальную фонетику и экспериментальный роман.

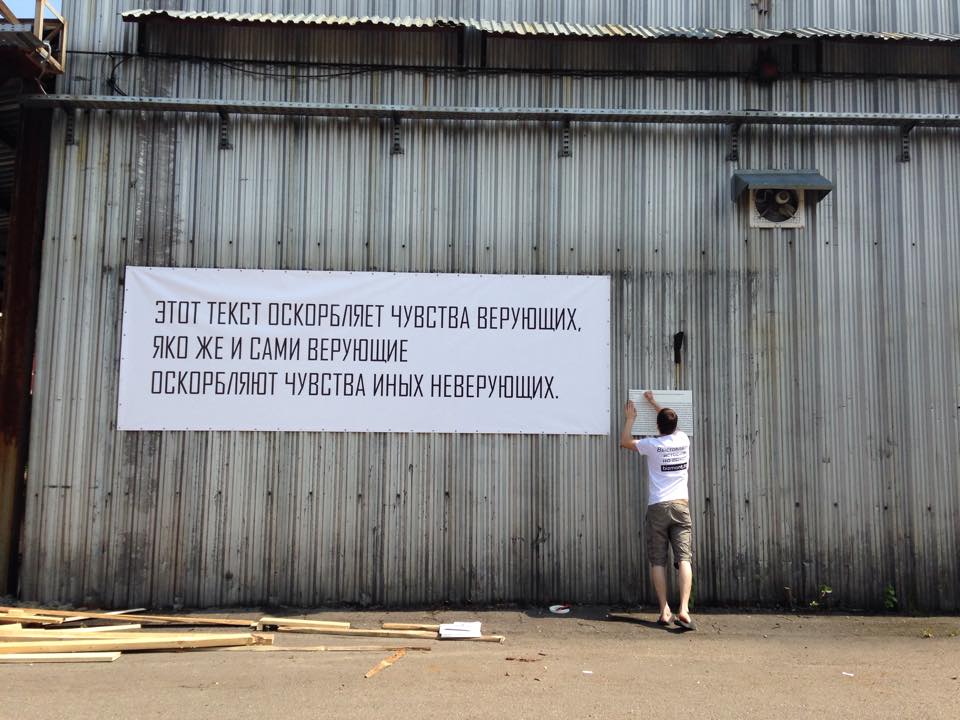

Групповая выставка «Введите свой текст…»

Выставка «Введите свой текст…» — размышление о роли текста в произведениях современных художников. На выставке будут представлены работы 11 молодых авторов, особенностью которых так или иначе становится использование текста в визуальном искусстве.

Слово и текст сопровождают изображение с древнейших времен, постепенно логично соединяясь в рукописях, книгах, плакатах и т.д., но также проникая в, казалось бы, чуждую для себя сферу — живописного пространства. Беря свое начало в экспериментах авангарда, и достигнув наивысшей точки развития в концептуализме – включение текста в живопись не теряет актуальности до сих пор.

Объединив работы разных авторов, основной темой выставки станет вопрос — кто же они, эти молодые художники, для которых текст основа основ? Последователи концептуалистов, рефлексирующие над искусством его же средствами? Повзрослевшие граффитчики, поменявшие уличные стены на холсты? Современные поэты, создающие некий синтез искусств? Может быть, просто люди, ведущие дневник оригинальным способом?

И, наконец, вопрос, который встает не только перед зрителями, но и участниками и создателями выставки — что же это: вызов или провокация, недостаточность и исчерпанность живописных средств, следование традициями или подражание? Или же единственная возможность высказаться и быть услышанным?

Художники: Павел Арсеньев, Стас Багс, Митя Безыдейный, ЕлиКука,

Максим Има, Мария Крючкова, Кирилл Кто, Дарья Мацкевич, Семен Мотолянец, Тристан Рево, Валерий Чтак.

Куратор: Елизавета Воробьева

В свежем выпуске журнала экспериментального и неконвенционального творчества kloaka (Братислава) опубликовано интервью с Павлом Арсеньевым и подборка поэтических текстов в переводе на словацкий.

Также в апреле выставкой «Город и эмоции» в центре Праги открылось новое пространство Hybernska с ассоциированными исследователями и художниками, которое в будущем станет частью Карлова Университета.

В рамках выставки была представлена документация серии «Фрагменты идеологического серфинга» (Москва, 2015)

cycle of objects Once the creative act became an autonomous value independent of created art piece, poetry is pursued by the temptation of materialization of immaterial. Of course the issue is not only in the ‘act’, but also in some collusion between the author and the material. As T. Morton suggests, «When poetry is being written, authors strike a bargain with paper, ink, textual processor, trees, editor and air». This project aims to capture the creative act in its relation with different material actors and machinery of objects. Basically it is the question of how artistic subject could be plugged to the object/material in the new era. If previously poetry characterized by strong transcendental subject who was dictating and prescribing, maybe it’s time to let the material self-organize and imagine poetry existing in some objective form.

Specificity of Nerval’s and Waltzer’s writing consists not in some new style or even orthography, but in expanding the very notion of how and where to write, emerging some new media-anthropologic machinery of writing. Thus, style of Nerval is a consequence of deficit of the paper which he was given in the clinic, and in Walzer’s case ‘pencil method’ consisted of writing on the marginalia of newspapers. We know their writings only in good typing and layout in perfectly published editions, here’s the very material and production substrate of their writing practice is being reconstructed.

In his letter of may 1871, when appears this formula, Rimbaud also proclaims that onсe he will start to practice ‘poésie objeсtive’. Rimbaud explains that poetry of the past was too much organized around the subject and was a sort of out-of-date humanistic dream, that’s why objective poetry should pass the initiative to the Other and shift practice of poetic transformation till the total loss of any initial identity. Here, by means of rejection of subjective correlation, poetry tries to fulfill its eternal dream – to get rid of language mediation and to speak about the very things. As we know later the formula of such lyrical out-sourcing migrated to politics — maybe objective too — and was very popular in activist rhetoric after the war («Je suis Charlie», «We are all German Jews», etc).

If Rimbaud still presents drama of a subject, Mallarme inhabits the very field of signs on the page, which already can self-organize and let the material advent of Poem to happen. Resisting to lyrical idealism, Mallarme proclaimed lyrical materialism of the signifier, where poetry opens its dimension of self-referring «mystery in the letters». His famous «typographical poem» gave birth to several traditions of poetry in expanded field: poetry in graphic space of page (livre d’artiste, lettrism of all kinds, and what could be called «objective-oriented poetry») and combinatory poetry (OULIPO, «mediated production of contingency» and all technically inspired forms). But the general idea that poet has nothing in the disposal except the words (graphics and syntax of language), thus Mallarme poetically radicalized the method (and doubts) of Descartes: «I write, therefore I’am».

Daniil Kharms argued: “If these verses were to be throwm out of the window, they would be broken.” It is precisely this formula where Kharms demonstrates that he has considered the first experience of an actual understanding of the presence of poetry in public space, one which permeates private space. Whilst in the literature of Khlebnikov and Mayakovsky, cty metaphors can be sited as the material of poetry (although associated with real experiments on the streets and squares). Each poet establishes his understanding of verses on the basis of the mechanism of his inspiration. The effect of this perlocutionary act – Khalm’s poetic expression of the broken window, suggests a shattered view of the expanse of the world. In the spatial composition of the windows of Kharms’ house, is the attempted reconstruction and materialization of his pragmatic metaphors without text.

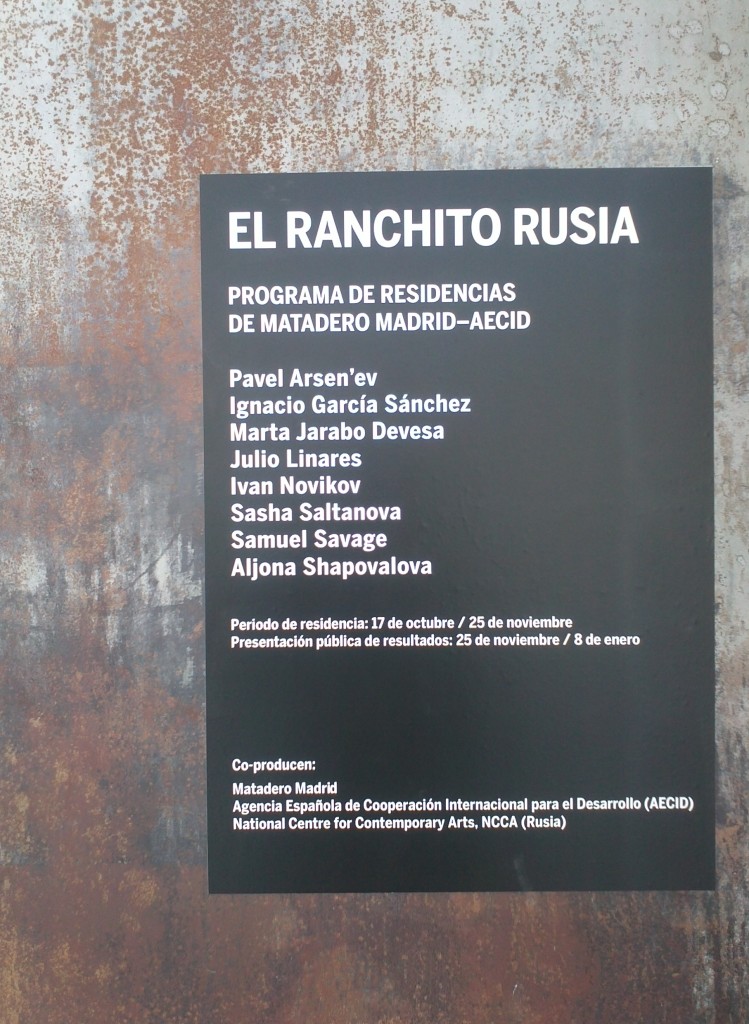

2016, Matadero (Madrid). Opening 25th of November (till 8th of January) Photos

2016, Matadero (Madrid). Opening 25th of November (till 8th of January) Photos

from the residency and the exhibition (далее…)

Дом Гоголя, Москва

2016

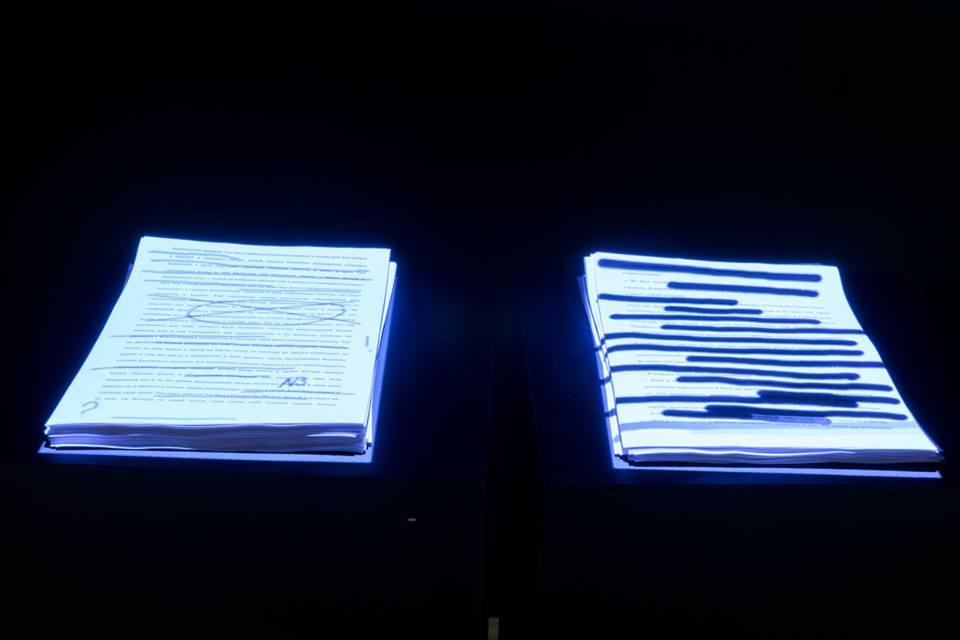

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данная машина письма обеспечивает осуществление трех операций, обозначающих ту или иную из процедуру письма и одновременно этап на пути его (само)разрушения. Данный аппарат предназначен в использовании представителями широкого круга профессий, среди которых – титулярный советник, великий русский писатель и другие.

Операция №1. Процедура письма А: ПЕРЕПИСЫВАНИЕ

Копирование, которое может быть вызвано как бюрократическими надобностями, так и авторским перфекционизмом, и приводящее либо к умножению копий документа, либо же умножению версий произведения. Операция может быть повторена: бессчетное число раз.

Операция №1. Процедура письма Б: ВЫБРАННЫЕ МЕСТА

Позволяет выделять и копировать достойного того выдержки из произведений самого широкого функционально-стилистического диапазона, удовлетворяя тем самым уже более изысканную страсть, нежели переписывание – страсть к избирательному повторению уже состоявшихся формулировок. Операция может быть повторена: бессчетное число раз.

Операция №2 Процедура письма А: ЗАЧЕРКИВАНИЕ

Позволяет осуществлять процесс редактирования, отказываясь от отдельных фрагментов, предвещая полное перечеркивание всего сделанного ранее во имя молчания. Операция может быть повторена: ограниченное число раз.

Операция №2 Процедура письма В: ВЫМАРЫВАНИЕ ЦЕНЗУРОЙ

Вызвана необходимостью удовлетворять требования III Отделения. Совершается автором по его собственному произволению. Операция может быть повторена: как можно чаще.

Операция №3. Процедура письма А: УНИЧТОЖЕНИЕ

В целях совершенствования результата предшествующих операций, осуществляемых как уполномоченными представителями, так и самим автором, закономерно неудовлетворенным эстетическим уровнем, а также вредным еретическим характером результата, а также в виду общего безумия письма предписывается в качестве обязательной для всех рукописей, благополучно прошедших предыдущие операции.

Также на выставке демонстрируется видео

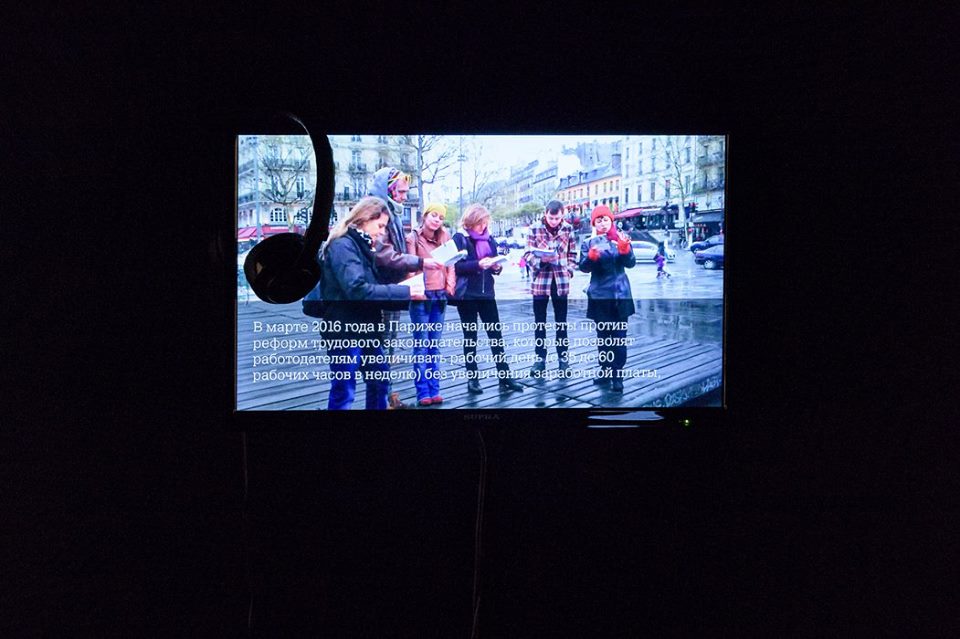

В марте 2016 года в Париже начались протесты против реформ трудового законодательства, которые позволят работодателям увеличивать рабочий день (с 35 до 48 и даже до 60 рабочих часов в неделю) без увеличения заработной платы, а также облегчат процесс увольнения несогласных с работы. После нескольких масштабных демонстраций протестующие заняли площадь Республики и остаются там днем и ночью. По этой причине движение получило название «Nuit Debout» («Ночь на ногах»), а в знак протеста против увеличения рабочей недели его участники продолжают вести исчисление дней датами марта (32 марта, 38 марта и так далее), таким образом создавая новый революционный календарь, как это уже имело место в дни Парижской коммуны. Большинство присутствующих на площади — безработные или работники с непостоянной занятостью, что и позволяет им находится там круглосуточно, вырабатывая новую темпоральность гражданского неповиновения. Подобные движения появились и в других городах Франции и Европы.

В 1834 году Николай Васильевич Гоголь написал «Записки сумасшедшего», предсказав в образе главного героя рассказа прекарного работника наших дней, раздираемого между прокрастинацией и отсутствием свободного от работы времени, уязвленного недооцененностью своих способностей и низким социальным статусом, но интересующегося международной политикой и рассчитывающего на глобальный уровень поддержки своих притязаний. Как известно, Поприщин отказывается от бессмысленного офисного труда и решается на радикальную политическую трансформацию субъективности. Нетрудно догадаться, что в образе титулярного советника, бросающего вызов своим безумием всему социальному порядку, великий русский писатель в точности изобразил производственные условия, габитус и перспективы политического протеста нематериальных работников начала XXI века.

Фото с экспозиции:

Рецензии:

Павел Арсеньев размышляет о процессе создания текстов. Художник раскладывает стопки бумаги, приглушает свет и проецирует на них видео, симулирующее процесс проставления правок и пометок. Рядом с инсталляций – видео «Записки сумасшедшего прекария», в котором Павел соединил хроники весенних парижских протестов 2016 года против увеличения рабочего дня и гоголевские «Записки сумасшедшего». Напрашивается вывод о том, что главный герой «Записок» — это аналог протестующего во Франции фрилансера, страдающего попеременно от прокрастинации или от отсутствия свободного от работы времени.

Лендок, Петербург,

2015

Поэзия противостоит коммуникации и нуждается в молчании. Ситуация смерти языка кажется как нельзя подходящей для этого. В конечном счете, идеал поэзии – докопаться не до смысла слов, а до смысла самих вещей. Отсюда эссенциалистские амбиции поэзии, ее убежденность в том, что только она может уловить смысл вещи самой по себе, причем именно в той мере, в какой она является антиязыком. По известному выражению Гегеля, «при действительном осуществлении попытки выразить в словах этот клочок бумаги он от этого истлел бы». В цикле объектов «Материальная поэзия» представлены этот (значащее истлевание) и другие сценарии речевой катастрофы, обращенной на сам медиум, традиционный поэтический носитель – листок бумаги. Именно так мог бы выглядеть следующий этап разобретения языка с целью добычи поэтической энергии/вещества, именно так могла бы выглядеть поэзия-после-языка.

«Негация письма и самоорганизация материалов

поскольку смерть языка тема подозрительно плодотворная для разного рода спекуляций, мне показалось важным заземлить это событие на некую конкретную материальность. невоспринятость дерридианской критики голоса обычно заставляет понимать язык через поголовье носителей, а их речь как нечто аутентичное, индексально связанное с телом и потому особенно хрупкое, особенно подверженное смерти. именно поэтому мне показалось важным ограничиться носителями письма, чья судьба может складываться не менее трагично, но более конкретно — в случае их разрушения по естественным или искусственным причинам.

что до последних, то важно иметь в виду, что поэты всегда стремятся трансцендировать язык, причем не только вверх, к нематериальности идеи, но также и вниз, «к самим вещам». не довести до абсурда, но эмулировать эту дейктическую страсть, показать, что происходит при исчезновении языка и в этом смысле (в отказе от медиума языка). ну и эстетика отвергнутых — из-за несоответствия вещам — стихов (скомканных черновиков, сожженных ранних стихов, etc)

потом еще подумалось, что метод последних работ в целом сводится к негации, отсутствию или поломке письма и возникающей на его месте самоорганизации материалов — начиная, по меньшей мере, с вычеркивания «примечаний переводчика», разбитого стихотворением стекла вместо него самого в Хармс-композиции, методической замены письма описанием неисправностей поэтического аппарата в «31 инструкции…», и наконец уже чистой поэзии случайно-машинного — в «текстах под обоями», видео на дорвеи и прочих «фрагментах идеологического серфинга» (непосредственно предшествовавшие этому пару текстографических работ — по стихам Медведева, Нугатова и «б/у Маяковский» — нащупывали и заостряли этот контрапункт между персональностью тона и машинной его опосредования)» — Павел Арсеньев

Цикл объектов «Материальная поэзия» (бумага, земля, вода, пепел, смешанная техника) представлен на выставке «Дом голосов: на полях языка» (Лендок, 13-24 декабря). Фото с экспозиции (Д. Сулицына)

Рецензии:

Работа Павла Арсеньева делает акцент на исчезновении самого медиума письменного носителя — листка бумаги, таким образом заземляя событие смерти языка на конкретную материальность (а также испепеляя его и топя в воде), что в контексте работ, в основном приравнивающих язык к голосу носителей (включая сюда и название выставки, подразумевающее фоническую интерпретацию хайдеггеровской метафоры языка как «дома бытия»), выглядит немаловажным медиалогическим напоминанием: язык без медиума не существует и умирает не только со смертью носителей, но и с разрушением материалов и инструментов передачи.

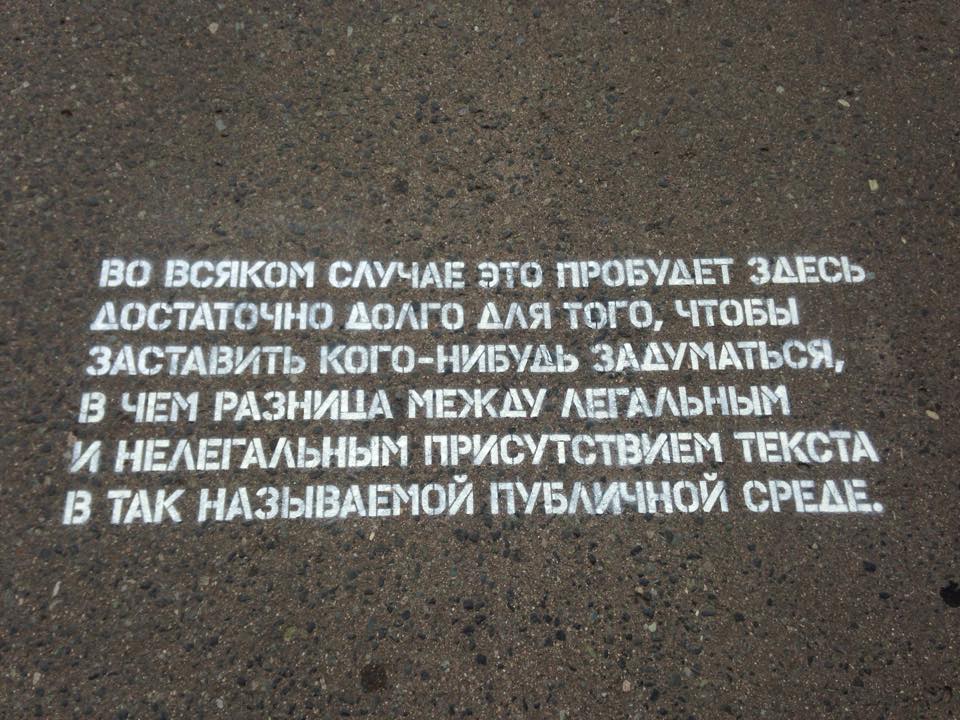

Фестиваль «Форма», Москва,

2015

В cерии текстовых объектов «Фрагменты идеологического серфинга» смешиваются различные формы дисквалификации нижесказанного — от дисклеймеров чисто технического характера, заимствованных из фейсбука, до дисклеймров идеологических, оккупировавших современную публичную речь. Эти предупреждающие знаки используют однако тот же самый медиум естественного языка, который составляет существо и самих дисквалифицируемых высказываний, а иногда заражаются и риторическими чертами своего объекта. Таким образом, обнаруживая свою риторическую природу, эти формулировки проблематизируют и собственный институционный статус, порой разрушая всякие основания собственного существования. Натыкаясь на систематические дискурсивные ограничения, идеологический серфинг в конечном счете приводит к приостановке работы своей политико-риторической инфраструктуры. Эта забастовка языка начинается с одновременным обнаружением эстетического потенциала на руинах коммуникативного.