Пражский интернет-журнал Psí víno опубликовало «russkaja raskladka» в

Пражский интернет-журнал Psí víno опубликовало «russkaja raskladka» в

«Это не прямое отражение ужасов войны, формы и масштабы которой стали раскрываться только через несколько недель, а скорее гносеологический обзор вновь созданной ситуации и языковой территории, на которой придется научиться ориентироваться. На этой территории русский язык был дисквалифицирован как средство нейтрального общения. Многие слова утратили свое обычное значение («нацизм»), другие («война») были изгнаны с этой территории вновь принятым законодательством. Наконец использование русского языка в аргументах в защиту имперской политики может только усилить чувство дисквалификации. Центральный мотив стихотворения — коммуникативная дисфункция, разрыв. Этот аллегорический текст опирается на традицию концептуальной саморефлексии и в то же время обновляет форму исповеди».См. также:

- Pavel Arsenev & Jacob Kapiciak. On poetical economy and institutional destinies in the epoch of fanstasmo-imperialisms // #3 [Translit]: in translation / en traduction

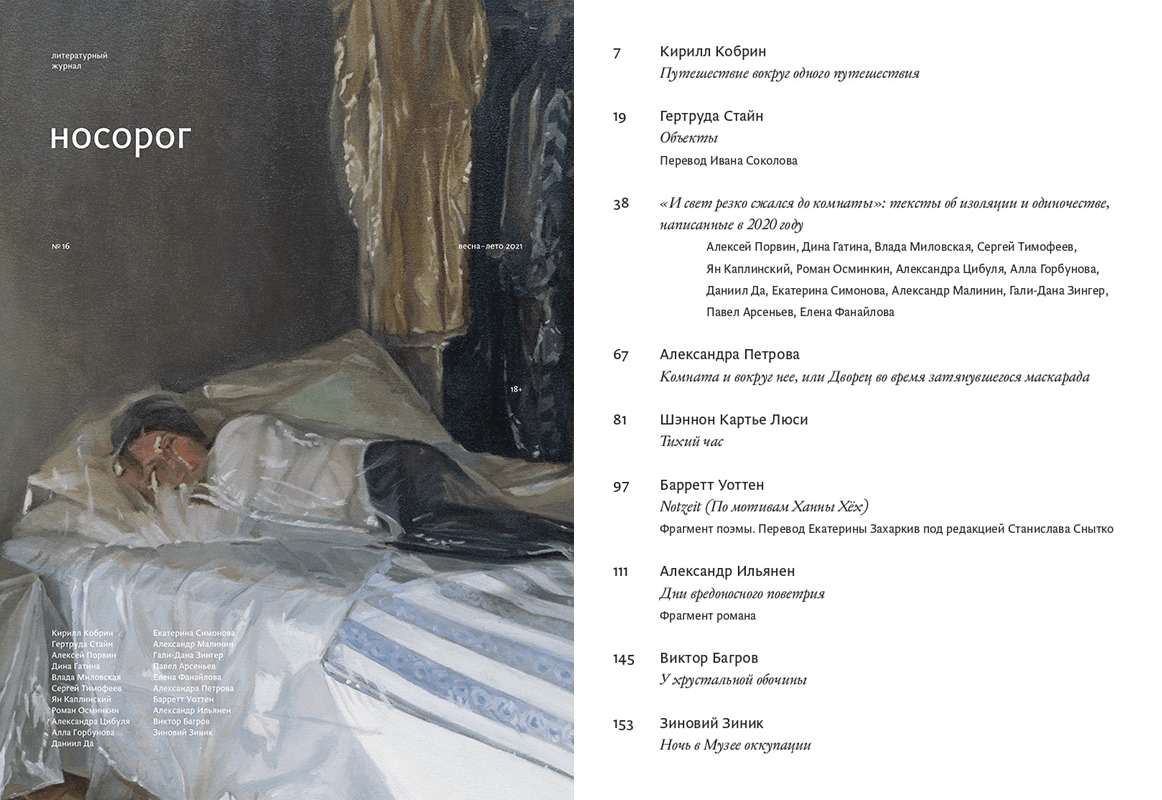

В 16 выпуске журнала «Носорог» опубликованы стихотворения из «Карантинного цикла».

Выпуск под редакцией Станислава Снытко (Беркли), среди авторов выпуска также: Кирилл Кобрин, Гертруда Стайн, Дина Гатина, Сергей Тимофеев, Роман Осминкин, Алла Горбунова, Елена Фанайлова, Александра Петрова, Баррет Уоттен, Александр Ильянен и другие.

В Израиле в журнале «Нанопоэтика» опубликованы переводы пока не выясненных стихов.

Журнал издают Гилад Меири, Алекс Бен-Ари, Эфрат Мишори и Ронни Сомек, для которого большинство переводов сделаны Тино Мошковицем, а также Ronen Sonis и Dina Markon.

Среди авторов выпуска русскоязычная поэзия 2020-1970: Lev Oborin, Наталья Азарова, Mihail Ayzenberg, Игорь Иртеньев, Maxim Amelin, Anashevich Alexandr, Pavel Arsenev, Шиш Брянский, Polina Barskova, Dina Gatina, Maria Galina, Анна Горенко, Сергей Гандлевский, Vladimir Gandelsman, Mikhail Gronas, Аркадий Драгомощенко, Григорий Дашевский, Дмитрий Воденников, Иван Жданов, Олег Юрьев, Михаил Еремин, Александр Еременко, Аня Логвинова, Лев Лосев, Всеволод Некрасов, Olga Sedakova, Виктор Соснора, Maria Stepanova, Владимир Строчков, Вера Павлова, Elena Fanailova, Alexandra Petrova, Алексей Парщиков, Дмитрий Пригов, Алексей Цветков, Олег Чухонцев, Марина Кудимова, Dmitry Kuzmin, Тимур Кибиров, Gennady Kanevsky, Bakhyt Kenjeev, Светлана Кекова, Игорь Караулов, Андрей Родионов, Лев Рубинштейн, Елена Шварц.

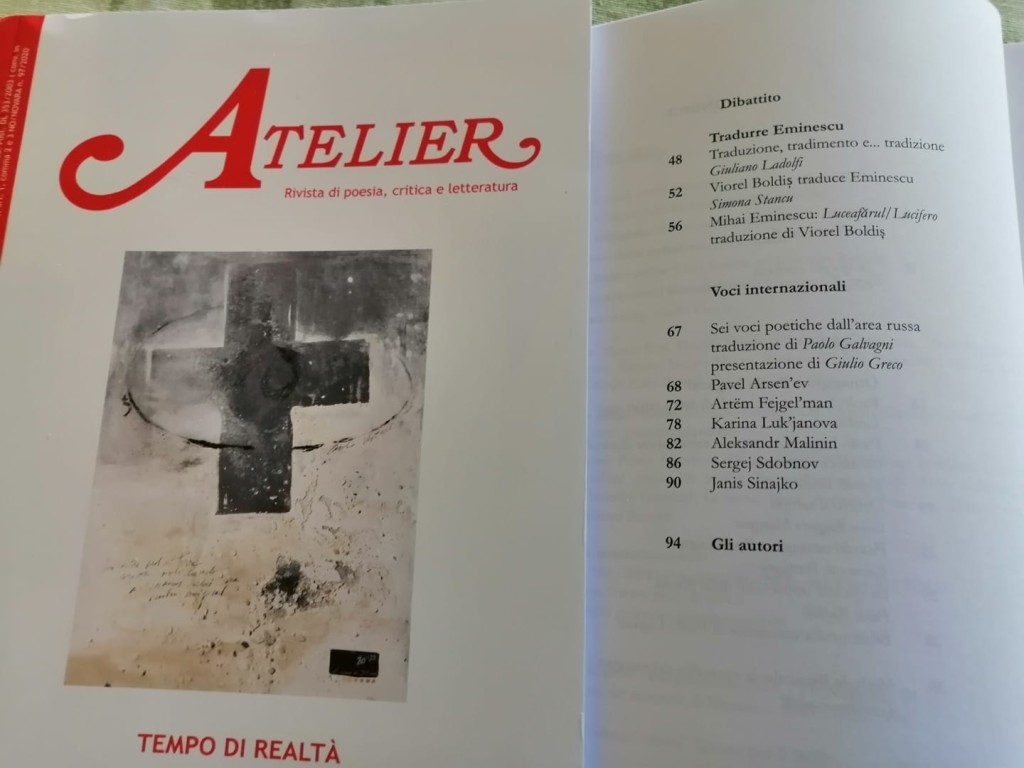

В Италии в журнале Atelier в переводах Паоло Гальвани опубликованы переводы новых стихотворений.

В Финляндии в поэтическом выпуске литературной газеты Nuori Voima опубликованы переводы нескольких стихотворений. Публикация сопровождается ответом на вопрос о том, «как рождаются стихотворения».

В Финляндии в поэтическом выпуске литературной газеты Nuori Voima опубликованы переводы нескольких стихотворений. Публикация сопровождается ответом на вопрос о том, «как рождаются стихотворения».

ПА: Гинекология поэтических произведений всегда различна и, кстати, не обязательно сводится к органической метафоре «рождения», не говоря уж о том, что даже то жизнеспособное, что «рождается», рождается чаще всего вне брака, неожиданным для автора образом или даже сперва не признается таковым в качестве своего творческого детища. Большинство поэтических произведений — бастарды и блудные сыновья, а еще чаще — не организмы, а механизмы. Поэтому я бы сказал, что в моем случае имеет место не столько рождение, сколько конструирование и фабрикация текстов, которое запускается такими практиками как серфинг, чтение других текстов (включая неожиданное сочетание параллельно читаемых текстов), написание текстов в других жанрах, беспардонно врывающимся в поле внимания сорной речью (рекламы, обрывка разговора, etc) и так далее. В этом смысле я бы сказал, что в моих текстовых произведениях исследуются не темы, но формы или техники чтения. Сегодня наиболее примечательным образом нас отличают не техники письма (литература с этим давно имеет дело), а именно техники чтения — книги с карандашом, ленты на телефоне, аудиокниги или электронной переписки. Из различия в способе потребления информации следуют и объемы ее потребления, а уже отсюда выстраиваются авторские поэтики и, в пределе, целые лагеря в литературном процессе. Таким образом, причины сегодняшнего разрыва между экспериментальной и медиаспецифической поэзией, с одной стороны, и «официальной культурой версификации» (Ч. Бернстин), с другой, связаны с разными способами потребления информации и резким неравенством в объеме потребления. Грубо говоря, мы по-разному отвечаем на такой затрагивающий всех «вызов современности», как информационные перегрузки: можно вести арьергардные бои за безвозвратно утраченную трансцендентальную и эмоциональную цельность, а можно сделать ставкой художественное выражение самого инфоразрыва и текстовой шизофрении. Вот эти нарождающиеся техники чтения я и стремлюсь тематизировать — посредством того, что уже не совсем можно называть письмом, а скорее — следами или метками чтения, слушания или любой другой формы апроприации текстов. Если методы многих художников XX века часто рассматривают в качестве освоения возросшего объема фабрично произведенных объектов, то и постиндустриальные масштабы текстового производства, в которое мы вовлечены в эпоху пользовательского интернета, кажутся мне заслуживающими внимания и даже требующими творческой субъективации этого избытка.

Перевод и предисловие к публикации: Daniil Kozlov.

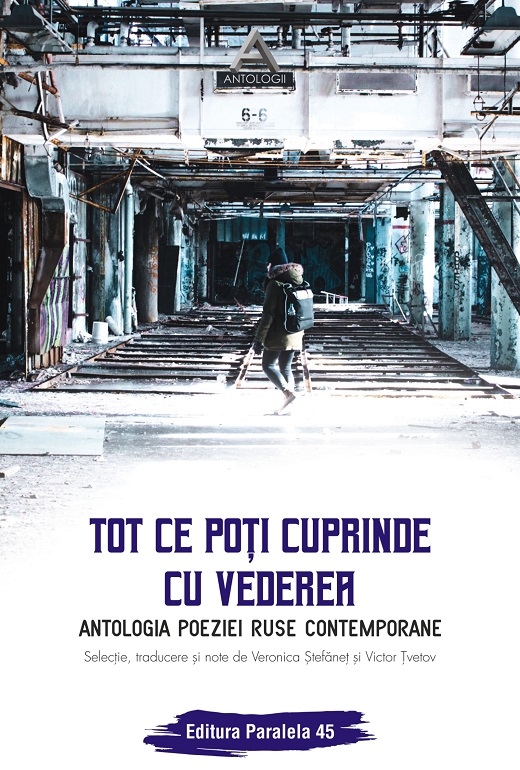

В Румынии издана антология современной русскоязычной поэзии «Tot ce poți cuprinde cu vederea» (Editura Paralela 45, 2019). Среди авторов Павел Арсеньев, Полина Барскова, Станислав Львовский, Кирилл Медведев, Антон Очиров, Галина Рымбу, Андрей Сен-Сеньков, Никита Сунгатов, Сергей Тимофеев, Хамдам Закиров и другие.

Составление и перевод: Veronica ȘTEFĂNEȚ, Victor ȚVETOV

Подробности на сайте издательства.

В Греции издана Антология молодой русской поэзии (Ανθολογία νέων Ρώσων ποιητών) (Vakxikon, 2018), среди авторов которой Павел Арсеньев, Кирилл Корчагин, Галина Рымбу, Иван Соколов, Евгения Суслова, Эдуард Лукоянов, Ростислав Амелин и другие.

Составление и перевод Павел Заруцкий, Ελένη Κατσιώλη, Катерина Басова.

Contexts unfold their political potential in Pavel Arseniev’s poems. In his view, contemporary writing techniques are less important than the techniques of reading. In his works (for example, in his series of poems called “ready-writtens”), the poet-Arseniev identifies himself with the reader-Arseniev. The correlation between creator and reader and the absence of established roles in his poetry, as well as in his performances and installations, begin a discussion in the context of the political and poetic left; nevertheless, he neither tries to teach, nor suggests any answers.

Подробности на сайте издательства

В польском литературном журнале HELIKOPTER (Wrocław, 2018) опубликована подборка новой поэзии из России, среди авторов которой: Павл Арсеньев, Вадим банников, Александра Цибуля, Андрей Черкасов, Дина Гатина, Дмитрий Герчиков, Кирилл Корчагин, Кузьма Коблов, Евгения Суслова, Екатерина Захаркив и другие.

Составитель и переводчик Tomasz Pierzchała.

Переводы на польский можно найти на сайте Helikopter

В немецком литературном журнале Schreibheft (2017) опубликован блок «Дмитрий Пригов и его космос», среди авторов которого Павел Арсеньев, Гюнтер Хирт, Игольф Хопман, Ольга Кувшинникова, Роман Осминкин, Дмитрий Пригов, Владимир Сорокин и Саша Вондерс.

Чешская антология концептуальной литературы и текстового искусства Třídit slova. Literatura a konceptuální tendence 1949–2015 (Praga, 2016)

Среди русскоязычных авторов — поэтов/художников в антологии опубликованы: Sergej Anufrijev, Pavel Arseňjev, Dina Gatina, Dmitrij Golynko, Ivan Chimin, Andrej Monastyrskij, Vsevolod Někrasov, Roman Osminkin, Pavel Pepperštejn, Dmitrij Prigov, Lev Rubinštejn, Alexandr Skidan.

Подробности на чешском можно найти по адресу http://cz.tranzit.org/cz/publikace/0/publication/tdit-slova

Антология Broadsheet (под ред. Mark Pirie, Новая Зеландия, 2016).

Итальянская антология молодой петербургской поэзии «Tutta la pienezza nel mio petto»/«Вся полнота в моей груди» (Bologna, 2015)

В антологию вошли тексты Павла Арсеньева, Андрея Баумана, Аллы Горбуновой, Насти Денисовой, Алексея Порвина, Петра Разумова, Никиты Сафонова, Станислава Снытко, Ивана Соколова, Екатерины Преображенской, Лады Чижовой, Дарьи Суховей и Александры Цибули. Составитель и переводчик Paolo Galvani

Фрагмент

чтений на презентации

Голландская антология русской поэзии Nieuwe poëzie uit Rusland #4 (Amsterdam, 2014)

Антология русской аванагардной поэзии в переводах на анлийский и фламандский (среди авторов: Ры Никонова, Сергей Сигей, Всеволод Некрасов, Анна Альчук, Лев Рубинштейн, Александр Горнон, Андрей Сен-Сеньков и другие). Тексты представлены и прокомментированы специалистами в области русской литературы.

Антология составлена редакторами Perdu в четырех томах серии новой поэзии из России в сотрудничестве с издателем Read Warehouse. подробнее об этой серии Leesmagazijn можно найти на фламандском по ссылке.

Презентация в Perdu в Амстердаме (при участии П. Арсеньева, А. Бренера, Д. Иоффе и др.)

В выпуске журнала Four centuries: Russian Poetry in Translation за 2014 год (Essen: Perelmuter Verlag) опубликованы тексты Павла Арсеньева (в пер. Марии Липисковой).

Также в выпуске опубликованы тексты Бориса Поплавского, Роальда Мандельштама, Аркадия Драгмоощенко, Анны Глазовой, Виктора Iванiва, Анри Волохонского

В альманахе Премии Андрея Белого за 2011-2012 гг. опубликованы поэтические тексты, Речь Павла Арсеньева при вручении Премии Андрея Белого, а также Лаудирующая речь Александра Скидана о Павле Арсеньеве и альманахе [Транслит].

В альманахе Премии Андрея Белого за 2011-2012 гг. опубликованы поэтические тексты, Речь Павла Арсеньева при вручении Премии Андрея Белого, а также Лаудирующая речь Александра Скидана о Павле Арсеньеве и альманахе [Транслит].

Также в альманахе опубликованы тексты других лауреатов 2011–2012 годов (Н. Байтов, Е. Петровская, Ю. Валиева, Г. Дашевский, В. Ломакин, М. Гейде, В. Iванiв, А. Ипполитов, П. Арсеньев, А. Волохонский), критические статьи о них, торжественные речи на церемонии вручения премии, библиографические сведения, фотографии и раздел «Архив», посвященный памяти Ю. Новикова и А. Драгомощенко.

Автор/составитель: Б. Останин. Издательство: Пальмира (СПб)

Собрание сочинений. Антология современной поэзии Санкт-Петербурга. Том 2 / Составители Д. Григорьев, В. Земских, А. Мирзаев, С. Чубукин. СПб.: Лимбус Пресс, 2011